第46回世界遺産委員会における危機遺産登録の議論:ストーンヘンジ、ルンビニ

第46回世界遺産委員会における危機遺産登録の議論:ストーンヘンジ、ルンビニ

Discussions on the World Heritage in Danger from the 46th World Heritage Committee - Stonehenge and Lumbini

森 朋子 Tomoko MORI

第46回世界遺産委員会の議題7B「世界遺産登録物件の保全状況」では、文化遺産43件、複合遺産6件、自然遺産18件の合計67件の保全状況とその審議決定案が準備され、文化遺産43件からは、「ストーンヘンジ、エーヴベリーと関連する遺跡群(以下、ストーンヘンジ)」と「仏陀の生誕地-ルンビニ(以下、ルンビニ)」の2件について、危機遺産登録の審議が行われた。結論は、どちらも危機遺産登録には至らなかったが、その保全状況と審議内容を概観して紹介したい。

なお、世界遺産委員会の審議はUNESCOが公開している録画や資料を参照し、特にストーンヘンジについては委員国として会議に参加された西和彦氏に筆者の原稿をご確認いただいた。ルンビニは、日本政府ユネスコ信託基金による 「世界遺産ルンビニの統合的マネジメントプラン策定プロジェクト(第1期2010〜第4期2024)」(主査:西村幸夫教授)に第2期(2014年)から参加させていただいた筆者の経験を踏まえている。

1.「ストーンヘンジ、エーヴベリーと関連する遺跡群」(英国)

【基本情報】

登録:1986年、Criteria: (i)(ii)(iii)

イングランド南部のソールズベリー平原にあるストーンサークル(環状列石)で有名な巨石遺跡。直径約100mの土盛りの遺構の内側に、立石の輪と穴が同心円状に広がっている。BC2000年~同1600年ごろのものと考えられているが、その目的は墓域、太陽崇拝、天文台など諸説があり、謎に包まれている。ストーンヘンジの北約30kmほどにあるエーヴベリーにも同様の遺跡がある。(https://whc.unesco.org/en/list/373)

資産に影響を及ぼしている要因(2024年)

交通インフラの利用から生じる影響、地上交通インフラ、地下交通インフラ

1)概要

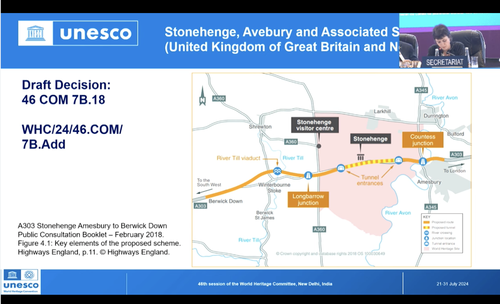

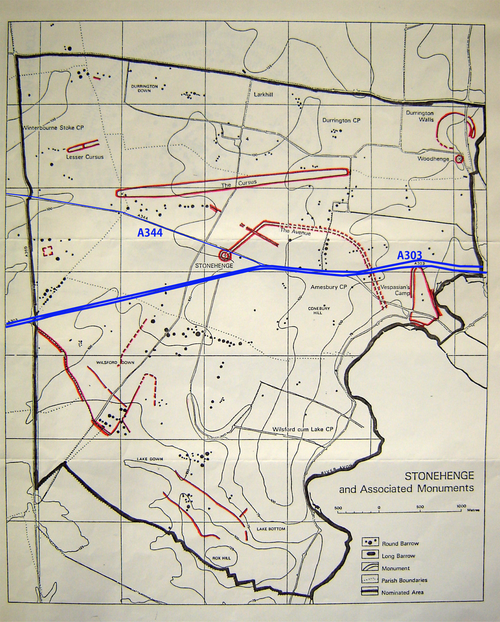

世界遺産登録時から指摘されている資産内を東西に横断するA303道路、これまで約30年間において、50以上の選択肢がイギリス国内にて検討されてきた。計画案に対し、2015年、2017年、2018年と世界遺産センター・ICOMOS合同諮問ミッションが、2022年には世界遺産センター・ICOMOS・ICCROM合同ミッションが実施され、イギリス政府との対話を重ねていた。その中、イギリス国内にて改良計画事業に予算がつき、具体化する話が報告される。しかし、その計画は、これまでのミッションからの提言を受け、世界遺産委員会が決議した内容を反映した計画ではなかった。これが、今回の危機遺産の審議となった。

結論から言うと、危機遺産登録には至らず、また現状の計画がその正当性や潜在的脅威があるとは言えないとして危機遺産登録の議論から後退したが、保全状況報告を継続して求める結果となった。

2)第46回世界遺産委員会での議論[1]

委員国の議論に先立ち、ICOMOSから、現計画が2022年Advisory missionからの意見・提案が反映されていないこと、特に地表面を掘削する西側のトンネル出入り口部分は、資産内部における950mに及ぶ4車線分の地表掘削であり不可逆的な破壊行為であることが強調された。一方、審議前の決議案に対して修正案を提出した委員国(ケニヤ)からは、現計画を肯定的に受け止める一文が加えられていたが、他の委員国(レバノン)からICOMOSが否定的な見解を出しているなか、現計画の資産に対する影響の是非に言及すべきではないとして、全文削除された。

今回の世界遺産委員会の審議は、危機遺産とするかどうかが論点であり、イギリス国内の開発許可、また高等裁判所もその許可を是認した一方、上訴の許可もしたことなどの事実確認とともに、遺産内部での掘削工事を伴う現計画を進めるべきではないという態度は変わっていない。

3)これまでの経緯

論点となった資産内部におけるトンネル西側の地表面掘削による出入り口に対し、イギリス政府から改善案が提示されたわけでもなく、事態が収拾したわけでもないが、これまでの経緯を簡単に振り返っておきたい。

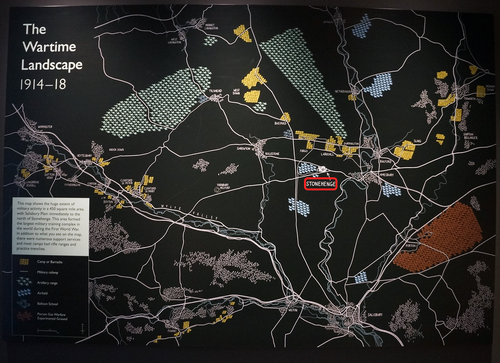

写真2〜4は、筆者が2015年3月に現地を訪れた時に撮影したものである。2013年にオープンしたビジターセンターには、この地の歴史を説明する展示があり、その一つが写真2である。「The Wartime Landscape(1914-1918)」と題された図面には、第一次世界大戦時に世界で最も広域に及ぶ軍事訓練拠点であったことが記されている。赤枠で囲った部分がストーンヘンジを指しているが、隣接した飛行場や縦横に張り巡らされた道路網に驚いた。1986年世界遺産登録時から継続して指摘されてきた資産内の道路の課題(図1)は、こういった歴史を背負っている。

2022年4月に行われた直近のミッションは、世界遺産センターとICOMOS、ICCROMによるものであり、その最終報告書[2]で提言された内容は、以下の通りである。

・トンネル案は中央部分の道路を除去するが、両端の切り通しが遺跡の整合性に悪影響を与える。

・西側の出入り口を遺跡の外に移動することが推奨される。

・東側の出入り口は現状の位置が最適とされるが、視覚的影響が懸念される。

・代替ルートの再検討が必要である。

・包括的な考古学的救済と緩和プログラムの実施が必要である。

結論は、計画の修正が必要としており、特に西側出入り口の位置の再考が必要であること、また考古学的資源の保護と地域社会の関与についても強調されている。

4)まとめ

ストーンヘンジについて、世界遺産委員会のこれまでの決議書を振り返ってまとめとしたい。

1994年には、トンネル化案と敷地東端に観光客用のアクセス・ブリッジを建設してストーンヘンジを見下ろす展望台につなげる案の2つの提案が報告された。当時はコストがかかるとされたトンネル化案を選択し、2003年にはそのボーリングトンネル工法が支持されるも、2005年以降停滞した計画が、ようやく具現化しようと動き出した状況である。

第46回世界遺産委員会は、遺産内での掘削工事を伴う現計画を進めるべきではない、という態度を変えてはいないが、「危機遺産」としての潜在的な危機は確認されない、とした。今後、現計画を進めるかどうかは、イギリス国内の議論が鍵を握ることになる。ここまでに約30年、時間も予算もかけて議論されてきた計画だけに、今後も期待を持って注目したい。

2. 「仏陀の生誕地ールンビニ」(ネパール)

【基本情報】

登録:1997年、Criteria: (iii)(vi)

釈迦は紀元前623年ルンビニで生まれた。彼の生誕地は釈迦の生涯にちなむ四大霊場の一つとして仏教徒の巡礼の地となっている。アショーカ王も即位20年目に巡礼し、ここに記念の石柱を建立した。7世紀、玄奘は、この石柱が落雷で折れていたと記録している。1896年A・フューラーによって遺跡の発掘が行われ、現在は政府による公園整備が進んでいる。(https://whc.unesco.org/en/list/666)

資産に影響を及ぼしている要因(2024年)

大気汚染、商業開発、住宅、工業地域、法的枠組み、管理活動、管理システム/管理計画、儀式的/精神的/宗教的および団体的用途

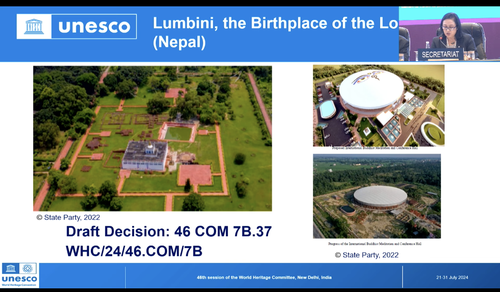

1)概要

1997年の世界遺産登録後、正式な手続きを経ずに再建された寺院(写真白色の鉄骨造建物のこと、以下寺院)を契機に、ほぼ毎年、世界遺産委員会で保全状況の議論がなされてきた。2005年の委員会で危機遺産登録の警告があったが、改善が見られたことから登録は見送られた。その時の論点は、保護政策の欠如である。約20年を経た今回は、遺産保護の課題に加え周辺に顕在化した開発行為にも議論が及んだが、根本となる管理体制の課題は変わっていない。

2022年、世界遺産センターとICOMOSによるリアクティブモニタリングミッションが行われ、苅谷勇雅氏(当時日本イコモス国内委員会副委員長、現監事)がICOMOSの専門家として参加された。そこで指摘いただいた考古遺跡保存法のProtected Monument Zone(PMZ)の指定は、ルンビニ開発機構の管理下において文化財保護を掌る考古局への遺跡埋蔵地に対する絶対的権限の付与である。この指定が委員会前までになされていたことは、委員国には重要な前進として前向きに受け止められ、今回危機遺産登録に至らなかった要因の一つになっている。

2)第46回世界遺産委員会での議論[3]

危機遺産登録の審議で問題とされた点は、主に管理体制であった。審議前の決議案に対し修正案を提出した委員国(インド)を中心に、Protected Monument Zone(PMZ)が指定されたことなど一定の進展が見られることを主な理由に、大半の委員国からは時間をかけて取り組んでいるネパール政府を擁護する意見が出され、危機遺産登録には至っていない。

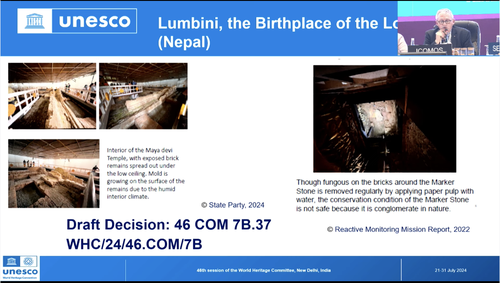

委員会の決議書では、開発行為の事前プロセス、特に遺産影響評価の実施が繰り返し言及されている。また、現在資産を覆う鉄骨造の寺院は、内部の高い地下水位と換気不良が相まった高い湿気による遺跡への影響が懸念され、鉄骨部材自体の劣化も確認されている。寺院の中長期における対応策の提出も挙げられ、管理体制のみならず技術的課題に向き合う必要も依然として存在する。ゆくゆくは現寺院の撤去と再びの再建が求められる可能性があり、技術的にもまたデザイン面など視覚的にも大きな決断が必要となろう。

決議書には「危機遺産」の文言が残り、次回の世界遺産委員会でも審議が予想される。なお、2025年10月のイコモス総会は、ルンビニで開催される予定と聞いている。第47回世界遺産委員会の議論の行方とともに、2025年も世界の目がルンビニに注がれることとなる。

3)これまでの経緯

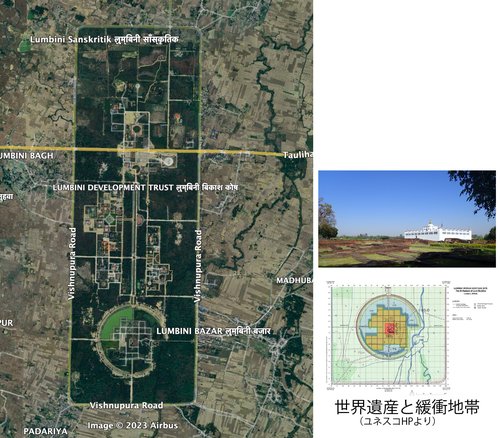

資産範囲は150m×130mと比較的狭く、1997年登録以降、資産や緩衝地帯の範囲は変わっていない(図2)。上述の通り、登録後に資産を覆う現在の寺院が建設された。考古学的遺構のすぐ近くに考古学的堆積物があるにもかかわらず、この資産内の考古学的遺構の上の寺院建設に対し、世界遺産委員会は重大な懸念を表明し、ネパール政府へ改善措置を求めた。

2005年の世界遺産委員会では危機遺産登録への警告がなされたが、その後行われたリアクティブモニタリングミッションからの助言に対するネパール政府の積極的対応が次の委員会で称賛され、国際的な技術・資金の支援要請と統合的管理計画策定が課題とされる。

こういった状況下、2010年から日本政府ユネスコ信託基金による「世界遺産ルンビニの統合的マネジメントプラン策定プロジェクト(以下、ユネスコPJ)」が始まった。考古学(イギリス)・保全科学(イタリア)と都市計画学からは西村幸夫先生が国際専門家として加わり、以降2024年まで全4期に渡って事業が継続し、毎年世界遺産センターも含めた国際科学会議が現地にて開催された。ルンビニは、UNESCO、世界遺産センター、国際・国内専門家が協働してきた世界遺産でもある。

簡単に、ユネスコPJ各期における主な事業対象を紹介したい。第1期では、丹下健三氏による1×3マイルの「ルンビニ開発計画(以下、マスタープラン)」内部を対象とした。周辺地域に散在する無数で無名の遺跡群を含むルンビニ地域(Greater Lumbini Area: GLA)に射程を広げた第2期、そしてGLAにおいて暫定リストに登録されていたティラウラコット遺跡の発掘と世界遺産登録の可能性を見据えた第3期に展開した。ちなみに、ティラウラコット遺跡はBC760年からAD70年の古代都市遺跡であり、本事業により遺跡内部の解明が進み、さらにその周辺に都市を下支えした軍事や産業に関連する遺構も発見され、ネパール政府の最重要暫定リスト物件に位置づけられた(GLAには他に暫定リスト・ラマグラマもある)。日本政府及びUNESCOからも本事業の意義・必要性が認められ、ティラウラコット遺跡のさらなる発掘と保存管理計画立案から世界遺産登録実現に向けた第4期へと継続され、2024年で終了した。現在、ティラウラコット遺跡は、世界遺産新規登録の事前審査が進んでいる。

ユネスコPJは、ルンビニに軸足を置きながらも、第2期以降は暫定リスト・ティラウラコット遺跡の発掘を中心に事業が推進した。しかし、毎年の国際科学会議において、ルンビニが世界遺産としてまた埋蔵文化財包含地として、いわゆる正式な手続きのない開発行為が散見され、改善を求める議論がないことはなかった。

4)まとめ

以上、ルンビニの保全状況について見てきたが、第2期以降末席に参加する機会を得た筆者の実感ではあるが、根本課題は、国有地におけるルンビニ開発機構に一元化された整備・管理体制にあるように思う。

世界遺産ルンビニの資産範囲はごく限られるが、緩衝地帯も、さらにマスタープラン内部も国有地である。緩衝地帯またマスタープラン内には、かつて複数の集落があった。国際連合による1×3マイルの丹下健三「ルンビニ開発計画」の整備によって立ち退きを強いて国有地化し、ルンビニ開発機構がその開発整備を担ってきた。本来ならば遺跡保護の問題は起こりにくいはずの国有地において、ルンビニ開発機構が埋蔵文化財包含地を無視するような開発行為を重ね、またマスタープラン内部においては計画外の開発を阻止する国内法もなく、事前の遺産影響評価を声高に叫ぶことが精一杯の現状にある。

他方、ティラウラコット遺跡は、ルンビニよりも複雑な保全施策が求められる。資産はルンビニ同様に国有地化が進められているが、緩衝地帯には民有地が含まれる。むしろ、ルンビニ開発機構のような政府系機関が主導できるマスタープランの枠組みよりも、地域住民と共にある世界遺産とその保全施策の枠組みの方が、ネパールのこれからの地域社会にはふさわしいのかもしれない。

西村幸夫教授が代表する科学研究費助成事業は、現在も進行中である。調査や計画などの報告や立案を求められたユネスコPJから離れ、ルンビニとティラウラコット遺跡、そしてGLAの広域遺跡地域における保全施策に関し、考古学チームとともに、これからも現地の実態を踏まえながら考えていきたい。

(札幌市立大学)

[1]https://whc.unesco.org/en/decisions/8544 (2025.3.1閲覧)

[3]https://whc.unesco.org/en/decisions/8563/ (2025.3.1閲覧)