ICOMOSアジア太平洋地域ウェビナーシリーズ「遺産影響評価」ー「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群の事例報告 ―

ICOMOSアジア太平洋地域ウェビナーシリーズ「遺産影響評価」ー「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群の事例報告 ―

ICOMOS APA serial web-meetings, Heritage Impact Assessment (HIA) - The case study of the Sacred Island of Okinoshima and Associated Sites in the Munakata Region-

岡寺 未幾 Miki OKADERA

1 はじめに

世界遺産の保存管理を考える時に顕著な普遍的価値に開発等が与える影響を評価する「遺産影響評価」は避けて通れない。2023年にユネスコと世界遺産の諮問機関であるICCROM、ICOMOS、IUCNが共同作成した「世界遺産の文脈における影響評価のためのガイダンス及びツールキット(註1)」が出版され、既に2年が経過した。出版当初から、ICCROMが中心となってオンライン・実地での研修に力を入れており、現在、世界遺産の保存管理に関わるもので「遺産影響評価」とこのガイドラインを知らないものはいないのではないだろうか。「遺産影響評価」制度そのものがこれまでなかった国では、このガイダンス及びツールキットをそのまま適用し、世界遺産だけでなく文化遺産の保護にも適用する動きもあると聞く。では、各国はこの仕組みをどのように実行しているのかが、次なる関心となっている。

本ウェビナーシリーズは、ICOMOSマレーシア国内委員会が中心となり、アジア太平洋地域において遺産影響評価を実施するにあたっての問題や課題について議論することを目的に2024年11月23日から始められ、現在第4回まで実施されている。初回は、ICCROMのJo Eugene氏がガイダンス及びツールキットの概説を行ったのを皮切りに、東南アジア(インドネシア、マレーシア、タイ)の状況が報告され、第2回は東アジア(日本、韓国、中国、香港、台湾)、第3回はオーストラリア、ニュージーランド、パシフィカ、第4回は南アジア(ネパール、インド、パキスタン、バングラディシュ、スリランカ)と地域毎に遺産影響評価の状況が紹介され、議論されている(註2)。文化遺産の保護に関するウェビナーが、さながら地域対抗リレーのような形で実現するのは、遺産影響評価が世界遺産のシステムならでは、である。それと同時に、世界遺産として登録されることが国際的にも高い水準での保存管理の責任が求められていることを再認させる。

第2回は東アジアが対象でAlex Yaning Yen氏(中国科技大学建築学部教授)とJihon Kim氏(韓国ユネスコ国内委員会 政策委員長)をホストとして、日本、香港、台湾、中国、韓国の事例報告が行われた。このうち日本の事例として「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群(以下、「本遺産群」と略す)の取組を紹介させていただく機会を得たのでここに報告する。

2 「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群の取り組み

2019年に文化庁は「世界文化遺産の遺産影響評価にかかる参考指針」(註3)を発行し、これに基づいて世界文化遺産を管理する地方自治体で各資産の価値や特性に基づき遺産影響評価マニュアルの作成がすすめられている。本遺産群でも2019年に「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群 遺産影響評価マニュアル」(註4)を策定、これに基づき遺産影響評価が実施されている。

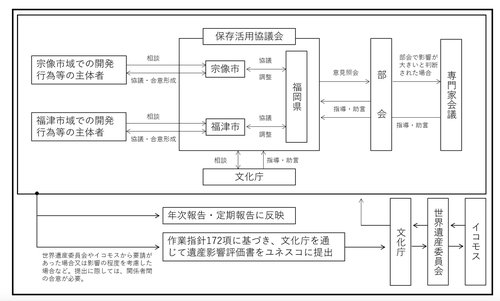

本遺産群では、構成資産のある福岡県、宗像市・福津市と所有者である宗像大社から構成される「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群保存活用協議会が、資産の保存管理・公開活用を担う。遺産影響評価のプロセスは、資産の日常的な保全管理およびモニタリングに組み込まれている。構成資産および緩衝地帯内で行われる開発等のプロジェクトは、地方自治体への事前通知または申請が必要であり、この仕組みを利用して、世界遺産担当課は各機関の関連部局から情報を得て、プロジェクトの内容を確認し、協議会で共有し、早めの対応と調整を心がけている。また、必要に応じて、協議会の諮問機関である専門家会議と協議し、専門家の意見を反映させる。つまり、プロジェクトの各段階で適切な関係者を含む調整ができるかどうかが、遺産影響評価の鍵となっていると考える。

構成資産は文化財保護法に基づき管理され、その価値と特性に基づき、国宝、重要文化財、史跡、建造物、天然記念物等のカテゴリー毎に指定される。指定を受けた文化財毎に現状変更に関する方針も含まれる保存活用計画が策定され、これに基づき遺産影響評価が行われることになる。本遺産群では構成資産に関する現状変更は、各市の諮問機関および専門家会議で検討の上、年間約10件行われる。

本遺産群の緩衝地帯は、南北約60km、東西約12kmに及ぶ広大な範囲が含まれており、その管理が重要である。海域は県の海域管理条例、陸域は国の景観法にもとづき両市の景観計画・条例で規制される。緩衝地帯では毎年約50件の開発が行われ、そのうち約8%が調整を必要とするもので、各市の景観アドバイザー会議や景観審議会および専門家会議での検討が行われるものである。

本遺産群では、モニタリングの記録年次報告書を毎年発刊して専門家会議に諮るが、その報告には規模の大小にかかわらず、本遺産群で行われた構成資産にかかる現状変更と、緩衝地帯範囲内で行われたプロジェクトが全て記録される。

登録から7年が経ち、制度が整ってきた一方、やはり重要なのは地域の人々の意識の向上である。本遺産群では景観を保護するためのパンフレット(註5)やシンポジウム・公開講座の開催(註6)などを通じ、世界遺産の保全に関する理解促進のための取り組みを継続するとともに、遺産影響評価のウェブサイト(註7)を開設、その意義と理解の向上に向けた取り組みを進めている。

3 東アジアにおける遺産影響評価の状況

Susanna SIU氏(香港特別行政区政府開発局古物記念物事務局文化遺産担当最高責任者)は、香港における遺産影響評価のメカニズムについて説明した。香港では、香港古物記念物事務所(AMO)が遺産影響評価報告書を審査し、問題がなければ、古物記念物諮問委員(AAB)に提出して承認を得る。遺産影響評価の仕組みは、透明性が高く、すべての報告書および承認されたプロジェクトはAMOのウェブサイトにアップロードされる。

KE,Siao-Syun博士(台湾国家科学技術センター(NCDR))は、台湾における文化遺産保護のための災害防止技術と情報ネットワークの統合について紹介した。このプラットフォームには、情報統合、リスク評価、危険モニタリング、および能動的な災害警報が含まれる。このシステムは、リアルタイム画像とAI駆動の自動画像認識を使用して潜在的な危険を検知し、警報を発する。このプラットフォームは、自然災害から文化遺産を保護する上で効果を発揮しており、早期警告や軽減策が功を奏した例もある。

LI Hong氏(WHITRAP上海プロジェクトディレクター、ICOMOS中国)は、WHITRAPにおける遺産影響評価研修の取り組みや、中国における遺産影響評価と万里の長城のケーススタディについて紹介した。中国で最も早く世界遺産に登録された万里の長城に影響を及ぼす高速鉄道プロジェクトが提案されていることや、中国で、次の段階として、文化財保護法の改正と遺産影響評価のための技術的ガイドラインの策定が予定されていることを紹介した。

Jihong Kim氏は韓国における遺産影響評価法と課題について発表する。韓国では、広州市の橋梁プロジェクトなどの過去の遺産影響評価事例が、政府による遺産影響評価の法律制定のきっかけとなったこと、この新しい法律には、世界遺産資産範囲外のプロジェクトであっても、そのプロジェクトが世界遺産に重大な影響を及ぼす場合には、遺産影響評価を実施するという規定が盛り込まれている。一方で、課題としては、政府当局からの抵抗や、遺産影響評価を実施する企業に対する受益者規定の必要性などが挙げられた。

4 遺産影響評価のこれから

東アジアの状況をみると、テクノロジーで管理を進める中国、法的整備を進める韓国に対して、本遺産群の保存管理の現場では、人材が核となっている。遺産影響評価を行うためには、世界遺産の顕著な普遍的価値とそれを保全するために決められた法的保護を完全に理解し、さまざまな状況下で正しい方向を判断し、説明・説得することが必要である。かつ各組織での情報を常にキャッチしつつ、関係者に情報共有することも必要不可欠である。

近年、世界遺産では、ヘリテージ・プレイスのエコシステムについて世界遺産を軸として守る、という考え方に変化している。気候変動が進み、変化の激しい時代の中で、国や地域の利益を追求する開発主導ではなく、遺産を取り巻く環境そのものが資源であるということを認識し、伝えていくことが世界遺産のサイト・マネージャーに課せられている。こうした世界遺産の国際的な動向についても常に把握することが必要である。

適切な保存管理が行われるよう、人材育成の努力を継続するのは第一ではあるが、今後のあり方についての検討も、進めていかなければならない。本遺産群でも「世界遺産の文脈における影響評価のためのガイダンス及びツールキット」を受けて、遺産影響評価マニュアルの改訂を進めているが、透明性の担保や、遺産影響評価ができる外部組織の育成などさまざまな課題がある。

登録から時間が経過し、時代も人も変わっていく中で、どのように保存管理の水準を一定に維持していくのか、これらの課題を考えていく上で手がかりになるのは、やはり歴史的な文脈を同じくする東アジアや、アジア・太平洋地域での事例である。遺産影響評価の履行状況について情報共有する機会を提供する本ウェビナーは、大変意義深い、と考える。

(福岡県九博・世界遺産室)

(註1)https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/sekai_isan/pdf/93881401_01.pdf

(註2)ICOMOSアジア太平洋地域ウェビナーシリーズの様子は録画が公開されている。

第1回 東南アジア Part 1: https://youtu.be/XUEb5erGF2I

Part 2: https://youtu.be/XqoXyuHLjjM

第2回 東アジアhttps://youtu.be/_YdKWWxi2u0

第3回 オーストラリア、ニュージーランド、パシフィカ

第4回は2025年2月22日に実施。動画は近日公開予定。

(註3)文化庁 2019『世界文化遺産の遺産影響評価にかかる参考指針』 https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/sekai_isan/pdf/r1416448_01.pdf

(註5)https://www.okinoshima-heritage.jp/pamphlets/downloads/5cd04112-1711-4802-9717-ac89eae85c6c/

(註6) 過去の公開講座はYouTubeチャンネル@okinoshimaheritage5116で公開。