文化遺産国際協力コンソーシアム令和6年度研究会・シンポジウムにみる採択30周年を迎えた「奈良文書」をめぐる言説のいま

文化遺産国際協力コンソーシアム令和6年度研究会・シンポジウムにみる採択30周年を迎えた「奈良文書」をめぐる言説のいま

Discourses on the Nara Document at the JCIC-Heritage 2024 Seminar and Symposium – Footsteps of 30 Years from Its Adoption and Where It Is Now

金井 健 Ken KANAI

1.はじめに

文化遺産国際協力コンソーシアム(以下、コンソーシアム)は、平成18年(2006)施行の「海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律」のもと、文化遺産保護とその国際協力に関係する国内の様々な機関、団体、専門家をつなぎ、効率的な情報等の共有と効果的なプロジェクト等の実施を目指す産官学民のプラットフォームとして設立された。

コンソーシアムでは例年、対外的なイベントとして文化遺産保護に関わる研究の動向や時事の国際情勢を取り上げた研究会とシンポジウムを開催している [1]。令和6年(2024)は、「世界文化遺産奈良コンファレンス」(1994)での「オーセンティシティに関する奈良ドキュメント(the Nara Document on Authenticity 以下、奈良文書)」の採択から30年を迎える節目を捉え、「奈良文書」を共通テーマとした研究会とシンポジウムを企画・開催することとした。ここでは去る11月に開催された、この研究会とシンポジウムの概要について報告するとともに、その中での発表や議論を通じてみえてきた採択30周年を迎えた「奈良文書」の現在地について、若干の所感を述べておくこととしたい [2]。

なお、この研究会・シンポジウムの企画にあたっては、同じく「奈良文書」をテーマに企画された群馬県と日本イコモスによる富岡製糸場世界遺産登録10周年記念シンポジウム [3] およびACCU奈良の国際会議 [4] と連携し、開催趣旨や登壇者等の重複を避けるとともに「奈良文書」30周年を記念した行事としてのまとまりを考慮し、開催時期や順序など諸々の調整が図られたことを付記しておく。

2.研究会「文化遺産保護と奈良文書-国際規範としての受容と応用-」

コンソーシアムの令和6年度研究会(通算第35回)は、東京文化財研究所会議室(上野)を会場に、2024年11月28日(木)の終日をかけて対面とオンライン同時配信の併用で開催された。「奈良文書」がこの30年の間に世界の遺産保護の現場でどのように理解され、また、どう実践に取り入れられてきたかについて、この機会に改めて共通認識をもつことを趣旨として、セッションごとに関係の研究者や専門家が登壇するラウンドテーブル形式を採用した。登壇者には海外招へいの専門家3名のほか、国内で活躍する研究者や専門家ら総勢10名が加わる大所帯の研究会となった [5]。

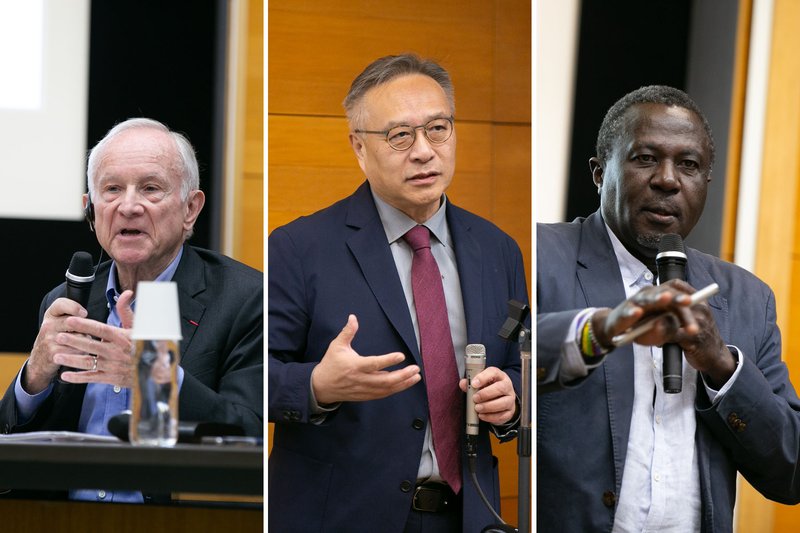

海外招へい者は、フランスの修復建築家であるベンジャミン・ムートン(Benjamin Mouton)氏、中国・清華大学教授の呂舟(Lyu Zhou)氏、ケニア国立博物館名誉館長のジョージ・アブング(George Abungu)氏で、前半のセッションは、便宜的に「ヨーロッパ」「アジア」「アフリカ」と地域で分けて行った。各セッションのキーノートスピーカーに海外招へい者を据えるとともに、それぞれ2名のゲストスピーカーをあて、各スピーカーの豊富な知見と経験に根差した発表とともに、モデレーターの進行のもとで活発な意見交換が行われた。登壇者全員参加による後半のパネルディスカッションでは、ICOMOS名誉会長の河野俊行氏をモデレーターに、東京大学名誉教授の西村幸夫氏をコメンテーターに迎え、会場やオンラインからの参加者のコメントも交えつつ、各セッションで提示された論点の整理と議論の総括が行われた。

この研究会での発表と議論を通じて、「奈良文書」が示した文化遺産のオーセンティシティのあり方が、世界の文化遺産保護の考え方や手法をおしひろげる大きな力となったことが確認されると同時に、その副作用としてオーセンティシティの捉え方に横たわる差異もまた大きく複雑になっている現状が浮彫りとなった。一方で「奈良文書」の考え方が世界遺産制度を通じて世界の遺産保護の理念と実践に広く浸透してきたことを踏まえ、その守備範囲が拡大して社会問題とも密接に関係するようになった世界遺産の将来を見据えた議論を今後も継続し、遺産保護に対する意識を常に深化させていくことが重要との認識が共有された。そうした中でアフリカセッションからは、21世紀の世界遺産制度に求められるものとして旧来の遺産概念に捉われない「奈良文書」に替わる規範文書の必要性が強く主張されるとともに、新たな国際規範の起草を念頭に置いた非西洋諸国主体の国際会議をUNESCOが準備していることが報告された [6]。

3.シンポジウム「〈モニュメント〉はいかに保存されたか -ノートルダム大聖堂の災禍からの復興- 」

コンソーシアムの令和6年度シンポジウムは、研究会2日後の30日(土)の午後に東京富士大学二上講堂(高田馬場)を会場として、対面とオンライン同時配信の併用で開催された。2019年4月の火災で損傷したフランス・パリのノートルダム大聖堂の修復工事が完了し、12月7日に復興式典が挙行されることを受けて、木造屋根の復旧が主たる対象となった今回の修復工事におけるオーセンティシティの取扱いと「奈良文書」の影響に焦点を当て、歴史的モニュメント主任建築家(ACMH: Architecte en chef des monuments historiques)として同修復工事を担当したフィリップ・ヴィルヌーブ(Philippe Villeneuve)氏と歴史的モニュメントに関するフランス政府の名誉総監察官(ABF: Architecte des Bâtiments de France)として同修復工事に関わったベンジャミン・ムートン氏の両名による基調講演(ヴィルヌーブ氏はビデオ講演)に加え、比較対象としてアジアにおける近年の文化遺産復元の事例を取り上げ、建築家の田原幸夫氏が東京駅丸の内駅舎の保存復原プロジェクト(2004-2007)について、呂舟氏が中国・江西省の大上清宮跡の復元整備プロジェクト(2014-2023)について「奈良文書」との関係を踏まえた講演を行った。後半のパネルディスカッションでは、筑波大学名誉教授の稲葉信子氏をモデレーターに、ジョージ・アブング氏とUNESCOナイロビ事務所の文化担当官である長岡正哲氏をコメンテーターに迎え、「奈良文書」の意味や功績、文化遺産のオーセンティシティのあり方をめぐって全登壇者による活発な意見交換と議論が展開された。

このシンポジウムでは、ノートルダム大聖堂という具体的な建築遺産を主眼に据えたこともあり、講演や議論における遺産保護に対する視点は概ね材料や形態といったモノの保存に依った部分に収斂された。ヴィルヌーブ氏とムートン氏の講演では木造の修復にあっても、その根本は「ベニス憲章」(1964)に紐づくことが強調されるとともに、「奈良文書」は「ベニス憲章」が掲げたモニュメントの価値の一面としてのオーセンティシティを探求・詳述化したものとする認識が明確に示された。

一方で、文化遺産のオーセンティシティはその遺産自身の性格や文化的文脈、過ごしてきた時間に依拠するとした「奈良文書」は、特にノートルダム大聖堂の存続を支えてきた聖職者や信徒、職人といった人々の精神性を今回の修復工事の考え方や手法に反映させるうえで強く意識されたという。このように遺産をかたちづくる特定の側面を取り出して、その特質としてオーセンティシティを評価することは、田原氏による東京駅丸の内駅舎の保存復原における遺産保存と建物利用の両立、あるいは呂氏による大上清宮跡の復元整備における遺跡展示と宗教的機能の両立といった話題の中でも共通して語られており、パネルディスカッションでも、オーセンティシティとは文化遺産の価値の総体をみるものではなく、修復や改修など諸々の介入行為によって生じる個々の事象に際して、その考え方や手法の正当性を評価する指標となるものであるとする点で認識の一致がみられた。こうした議論の流れに対してコメンテーターからは、オーセンティシティが文化遺産の価値評価の指標として「世界遺産条約履行のための作業指針」にきわめて限定的なかたちで明記されていることが、西洋由来の法体系をもつ旧植民地諸国に根付く伝統的・土着的な文化遺産を世界遺産登録する上での障壁になっているとの問題意識が提起された。

4.まとめ

2024年は「奈良文書」採択30周年であると同時に「ベニス憲章」採択60周年でもあり、日本のみならず世界各地で文化遺産保護の国際規範の今日的意味や意義が議論される年となった。そうした議論の方向性を概観すると、イコモスinfo誌2024年冬号で報告したブラジル・オウロプレトでのICOMOS総会・シンポジウムで採択された「オウロプレト文書」や富岡製糸場世界遺産登録10周年記念 シンポジウムで採択された「ヘリテージ・エコシステムに関する群馬宣言」に顕著なように、遺産を貴重・希少なものとして守ろうとする従来の保護の範疇にとどめず、日常生活や経済活動と結びついた社会的な存在として捉えなおし、その価値のあり方にも相応の変革を求める志向が強く現れている。その中でオーセンティシティは遺産価値の指標として意識され、議論の俎上に載せられることになる。しかし、コンソーシアムのシンポジウムでの議論で示されたように、「ベニス憲章」が対象とした建築・考古遺産の保存や修復の現場では、オーセンティシティは一定の特徴をもつ部分や要素があってこそ測ることができるものであり、遺産価値総体の指標にはなりえないと捉えられてきた。そして、こうした文化遺産とオーセンティシティの関係を大きくみるか、個別具体的にみるか、という観点の基本的な違いが、「奈良文書」以来の文化遺産のオーセンティシティをめぐる議論が拡散し、混乱を招きやすい要因となってきたようにも思われる。

一方で、コンソーシアムの研究会における議論で示されたように、オーセンティシティという文化遺産に対する見方の広がりは世界遺産制度の発展と密接に関わっており、絶え間ない国際社会での対話の中で常に更新と進化が図られていく概念ということも確かな一面である。研究会の最後に報告されたように、2025年の5月にはケニア・ナイロビにおいて「世界遺産条約履行のための作業指針」の改訂を視野に入れた遺産のオーセンティシティに関する国際会議の開催が予定されている。コンソーシアムとしても、ひきつづき遺産保護の理念構築や合意形成に関する国際動向に注目しつつ、状況によっては積極的に関与していくことが求められるだろう。

(東京文化財研究所文化遺産国際協力センター国際情報研究室長)

[1] コンソーシアムの業務計画上、研究会はコンソーシアムの活動を通じて得られる情報の共有や成果の還元を目的に、コンソーシアム会員と専門家を主な対象として企画・実施するもの、シンポジウムは一般国民の理解を深めることを目的に、専門家のみならず幅広い聴衆を対象として企画・実施するもの、と区別されている。

[2] コンソーシアムの研究会やシンポジウムの動画は、右のウェブサイトで公開している。文化遺産国際協力コンソーシアムYouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCgLPtt2wjtLMCY4u2PBXCnA

[3] 群馬県・日本イコモス共催:「富岡製糸場と絹産業遺産群」世界遺産登録10周年記念シンポジウム「絹の歴史と文化を未来に紡ぐ ヘリテージ・エコシステムに向けて:遺産、地域、持続的発展」 令和7年(2025)1月10~11日、群馬音楽センター(高崎市)

[4] ACCU奈良・文化庁・WHITRAP共催:文化遺産に関わる国際会議2024「世界文化遺産とオーセンティシティ」 令和6年(2024)12月18~19日、奈良県コンベンションセンター(奈良市)

[5] 研究会の各セッションでのモデレーターとスピーカーは以下のとおり。

セッション1「ヨーロッパ」 モデレーター:西和彦(文化庁)、スピーカー:ベンジャミン・ムートン(フランス国家公認修復建築家)、坂野正則(上智大学教授)、アレハンドロ・マルティネス(京都工芸繊維大学准教授)

セッション2「アジア」 モデレーター:友田正彦(東京文化財研究所)、スピーカー:呂舟(清華大学教授)、ウーゴ・ミズコ(学習院女子大学教授)、下間久美子(國學院大学教授)

セッション3「アフリカ」 モデレーター:長岡正哲(UNESCO)、スピーカー:ジョージ・アブング(ケニア国立博物館名誉館長)、岡崎瑠美(芝浦工業大学准教授)、長岡正哲

[6] UNESCO・ケニア共和国政府・アフリカ世界遺産基金共催:「遺産のオーセンティシティに関するアフリカ国際会議(International Conference on Heritage Authenticity in Africa)」 2025年5月5~9日、ナイロビ(ケニア):https://whc.unesco.org/en/events/1795/