「平泉-仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群-」の近年の保全動向

「平泉-仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群-」の近年の保全動向

Recent Conservation State of “Hiraizumi - Temples, Gardens and Archaeological Sites Representing the Buddhist Pure Land”

櫻井 友梓 Tomoharu SAKURAI

1.はじめに

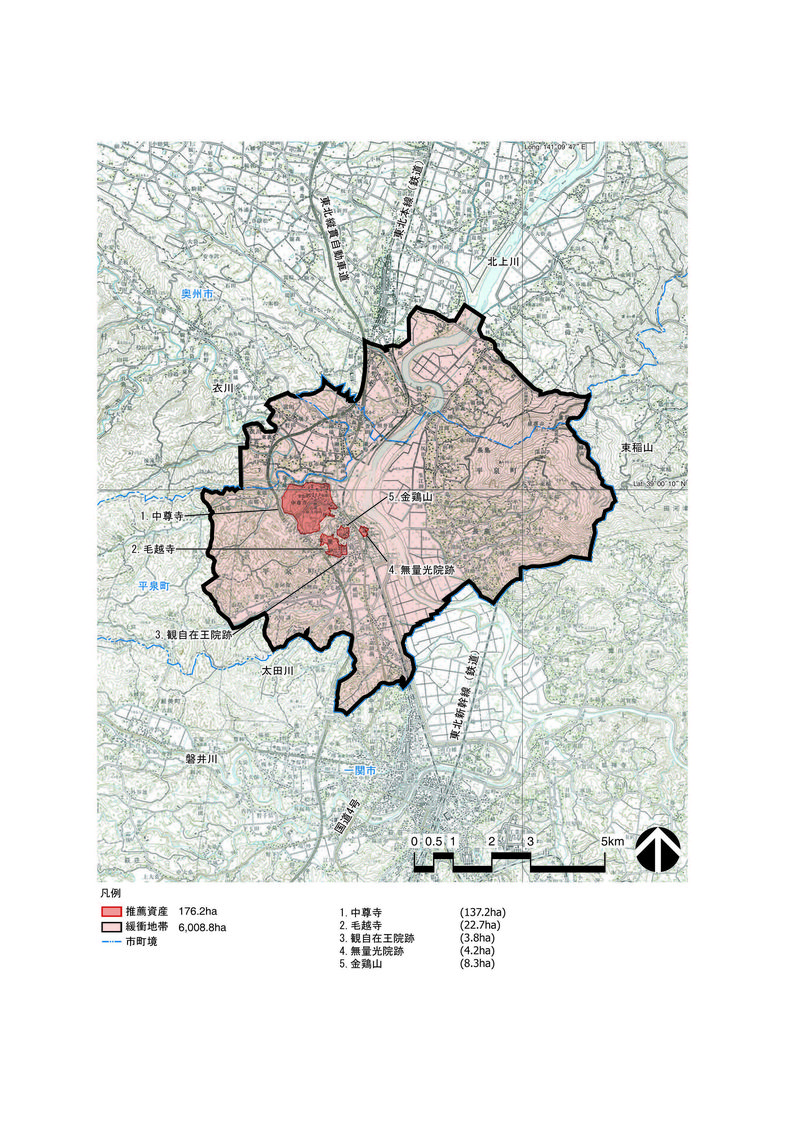

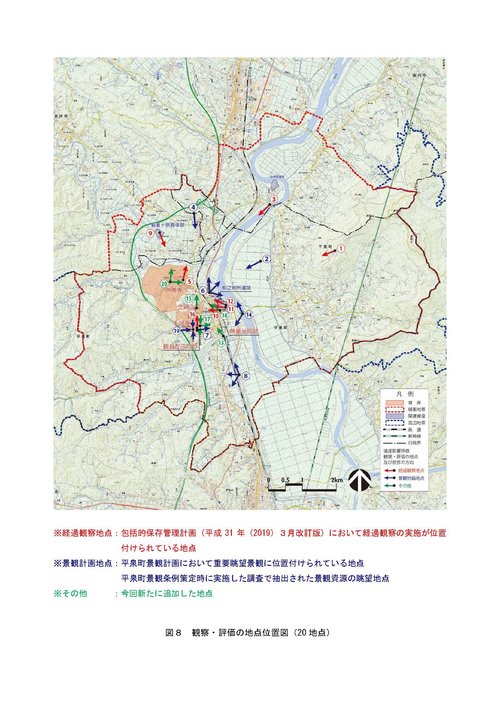

「平泉」は2011年に世界遺産に登録され、すでに10年以上が経過している。平泉の登録に際しては決議において遺産影響評価の実施が勧告されるなど、登録後に求められるようになった項目があり、また、登録後の開発事例や環境の変化、暫定リストに掲載された関連資産も含めた保全や活用などの取組など多くの課題もみられる。

ここでは平泉に関わる論点のうち、保全状況に関係する近年の開発事例や課題を取り上げ、遺産影響評価の現状と課題等、平泉の保全動向について触れていきたい。

2.近年の保全状況と課題

平泉の構成資産及び緩衝地帯は、包括的保存管理計画と各自治体で制定している景観計画等によって保護が図られている。文化財保護法による資産内の保全や周辺についても各種計画の実施によって保たれているが、現状でなお想定される主な開発事業としては、携帯電話基地局、風力発電、メガソーラー、その他の影響を及ぼす生活・生業を維持するための事業があげられよう。また、資産のインタープリテーションなどに関わる事業も、正の側面が多いと思われるもののそれぞれの事業内容は十分に検討すべきものでもある。ここでは登録後の変化のうち、保全に関わる事業や課題からいくつかの事例を取り上げる。

1) 史跡や周辺の整備事業

構成資産のうち史跡整備事業が実施された事例として無量光院跡がある。無量光院跡は奥州藤原氏三代目の藤原秀衡が建立した寺院で、周知のとおり、京都宇治平等院を模した仏堂と庭園が金鶏山を背景に造営された平泉の浄土庭園の代表事例のひとつである。しかし、寺院の廃絶後、本堂部分などは保護されていたものの、宅地、水田化が進んでおり、2002年以降に発掘調査、2012年からは整備が進められてきた。

史跡整備は当時の園池空間を整備するもので、発掘調査により遺跡の具体が明らかになっているほか、往時の園池とその景観、空間を体感できるものとなっている[1]。この事業については登録時の勧告に基づき、作業指針172項に関わる報告を行っている。これまでイコモスへの報告、それへのテクニカルレビューヘの対応として、整備計画や事業実施、あるいは発掘調査成果の内容についての複数回の報告を行い、整備内容については承認を得ながら実施してきた。

また、無量光院跡沿いに、JR平泉駅から無量光院跡を経て中尊寺へと至る中尊寺通りと呼ばれる道路の整備も行われてきた。事業内容としては電線地中化による無電柱化や道路面及び周辺の環境整備が行われた。電線地中化は浄土庭園の周辺景観を良好にし、道路の改修により交通車両の抑制や速度低下が図られている。平泉の価値には資産間の視覚的関連も重要な意味をもつが、これらの事業の実施の結果、資産とその周囲の景観はより良好に保たれることとなったと思われる。なお、これらの史跡及び周辺の事業においては、遺産影響評価を実施した上で事業が進められた。

また、事業者及び平泉町の尽力により、これらの整備には地域コミュニティが積極的に関わり、無量光院跡の整備では地元の小中学生の参加も行われるなど、地域社会とのつながりのもとで行われてきた点も重要である。

2)再生可能エネルギー開発

大規模な事例は今のところみられないものの、全国的にも注目を集めている再生可能エネルギーの開発への対応は、この地域においても全くの例外ではない。

2015年には、民間事業者による風力発電計画が、緩衝地帯に接して計画された。岩手県及び関係自治体では平泉の価値に与える影響について、構成資産及び緩衝地帯を遺産影響評価の主な対象としており、それを外れる計画については情報を知り得た場合に、事業者の協力を得て、それぞれ対応することとしていた。本事業の計画範囲は、世界遺産の構成資産及び緩衝地帯の外側で、また、現行法令に基づく手続きから事業の停止を求めることは難しい可能性があった。しかし、岩手県及び関係自治体でも視覚的なインパクトが大きいことについて認識が共有され、国及び有識者委員会の指導助言を得ながら、事業者と協議を行い、世界遺産の価値及び影響を踏まえ、事業者の理解を得て、中止されることとなった。この事例は、遺産影響評価の詳細分析を実施する段階に至ることなく、遺産の保護につながったもので、事業者を含め、地元関係者の理解に基づいたものであろう。

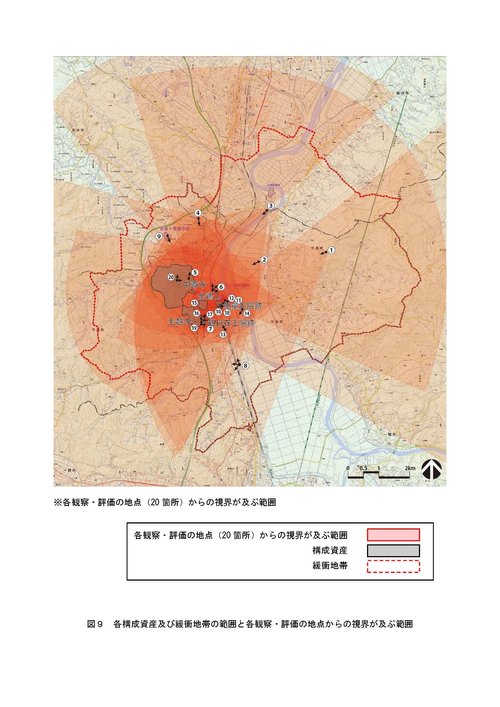

平泉の緩衝地帯は構成資産を取り巻く周辺の山なみなどを基準に設定されており、資産からの視点など広い範囲の景観が保護されているが、今後も類似の事業からの注目は継続する可能性がある。資産間の視覚的関連は注目されてきたが、特に近年は緩衝地帯も含め、より広範な周辺地域の事業についても注視する必要性が議論されている。この点は平泉も同様である。また、風力のみでなく太陽光など、どういった基準から遺産への影響を評価するか検討が求められる部分もある。どのように把握していくか、また具体的にどの範囲をどのレベルで保全するか、後述する遺産影響評価と関連して継続的に議論が行われている。世界遺産としての平泉の保全には、この地域の周辺環境も含めた保全の重要性を発信することも重要であり、 直接の資産担当者や各自治体のみならず、様々な関係者、ステークホルダーにどう周知していくかもまた検討課題となっている。

3)自然災害などへの対応

近年の異常気象などの影響もあり、自然災害や周辺環境、豪雨による構成資産への影響も注視すべき部分が生じている。

近年では、中尊寺や無量光院跡では、豪雨災害として一部斜面の崩落などの事例も生じた。景観に配慮しながら復旧が行われてきたほか、これらは資産やその価値への影響は比較的小さいものにとどまっているが、経過観察など注視が必要な事象であり、更なる被害を防ぐための対応も検討されている。

また、気候等の変化から、庭園やその周辺環境を保護するうえで重要な樹木の管理も課題となり得る。平泉の構成資産には毛越寺庭園や観自在王院跡など昭和期に整備された庭園を含んでおり、経過観察が行われてきた。平泉の価値としては、浄土庭園の周辺環境も指摘されている。現在も、庭園整備事業において経過観察と対応が進められており[2]、これらは未然に対処しているものも含むが、現在も継続中の課題であり、今後も早期の対応が必要となろう。

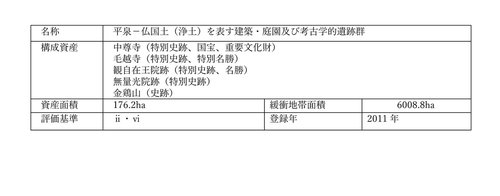

3.遺産影響評価の現状と課題

2011年以降、平泉では11事例について遺産影響評価の詳細な分析評価を実施している。平泉では登録時に、道路開発事業を主な対象に遺産影響評価の実施が決議されていた。一方で、登録時の評価書においてはすべての事業の視覚的結びつきや周辺環境への言及 もなされている。それらを受け、事業に際して事業内容の協議調整を行ってきた。これまでの事例には道路事業や後述のガイダンス施設整備などの公共事業、携帯基地局などがある。

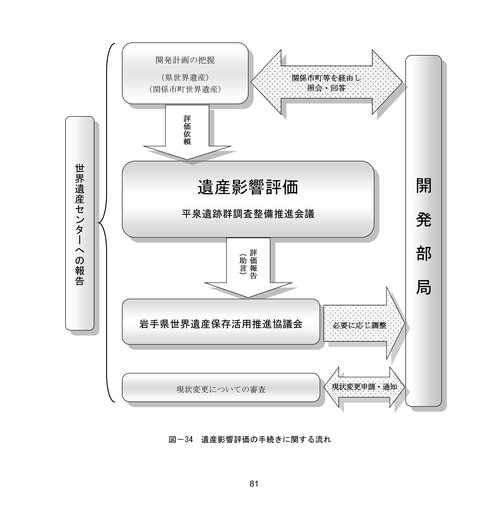

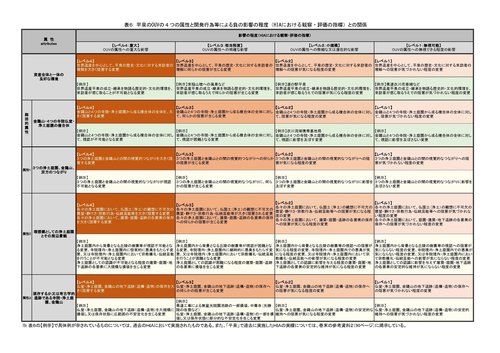

しかし、平泉においては遺産影響評価の具体的事例から開始されたこともあり、関係者間及び外部などのさまざまな局面で評価に明確な指標を改めて検討することが必要と考えられた。近年の世界遺産を取り巻く状況変化もあり、評価の指標を検討するため、2020年には『遺産影響評価に係る研究報告書』を作成している。作成に際しては、文化庁の指導を得ながら、「「平泉-仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群-」遺産影響評価基準等策定検討委員会」(本中眞(委員長)、岡田茂弘、西和彦の各先生で構成)を設置し、現地協議を含め、多数回の検討を実施した。この策定にあたっては、世界遺産として、OUVを守るための基準、OUVを示す属性とは何か、HIAの評価ポイント、景観的な基準となる視点場の再検討、指標となるモンタージュの作成など多岐にわたる検討が行われた[3]。研究報告書としての位置づけではあるが、評価の指標となる項目が盛り込まれており、刊行後の遺産影響評価の基軸となっている。特に世界遺産平泉のOUV属性の検討など直接の担当者間でも共有できたことは大きい。

登録後の複数回の評価とそのプロセスにより、遺産影響評価の仕組みや意義については、一定の理解を得てきてはいる。しかし、登録後に生じた経過もあり、資産に直接関わる関係者などの間でも、その理解の相違が完全には払拭されていない部分がある。遺産影響評価は実績の蓄積により保全管理やOUVへの理解が普及する部分もあろう。これまでも実施してきているものではあるが、策定した評価基準の具体的運用を盛り込みつつ、評価プロセスをより具体化していく作業がなお重要な課題となっており、検討を進めている。

4.おわりに

登録後10年を経て、2021年に柳之御所遺跡に隣接して、岩手県立平泉世界遺産ガイダンスセンターが設置された。平泉の世界遺産としての価値の発信や、周辺地域も含めた周遊の拠点として期待される。 施設では、平泉の世界遺産の価値の普及、構成資産や周辺地域も含めた周遊の拠点となることを目的に、常設展示で世界遺産のOUVや構成資産の概要、関連資産の紹介、柳之御所遺跡出土資料を中心とした資料展示を行っている。 また、展示では周辺地域に広がる関連資産も含めた平泉の文化遺産の入口となることを意図している。

平泉の文化遺産の保全には、世界遺産に登録された価値などを踏まえれば、構成資産のみにとどまらず、資産間の視覚的関連など緩衝地帯やさらに周辺地域も含めた保全や活用の取組が重要である[4]。ここまで簡単に触れてきたが、平泉の保全課題の解決に向け、拠点となる施設やさまざまな継続的取組が大きな意味を持つと考えている。

(岩手県教育委員会 生涯学習文化財課)

[1] 発掘調査成果については、及川司編『平泉を掘る 平泉の文化史1』(2020年、吉川弘文館)などにまとめられている。

[2] 毛越寺では、2011年の東日本大震災における庭園の立石の傾きとそれへの対応を契機として保存修理事業を実施している。

[3] 特に本中眞先生に大きな尽力を頂いたことを御礼とともに改めて明記したい。

[4] 岩手県と、平泉町、奥州市、一関市では、現在世界遺産に登録されている5資産と関係する資産(柳之御所遺跡、平泉町達谷窟、一関市骨寺村荘園遺跡、奥州市長者ケ原廃寺跡、奥州市白鳥舘遺跡)を「ひらいずみ遺産」として位置づけ、保存活用や調査研究の取組の継続を図っている。