ムニール・ブシュナキ氏講演会「文化遺産の意図的破壊と国際社会の対応」の報告

ムニール・ブシュナキ氏講演会「文化遺産の意図的破壊と国際社会の対応」の報告

Report on the Lecture by Mr. Mounir Bouchenaki, “Cultural Heritage and Recent Armed Conflicts”

下田 一太 Ichita SHIMODA

2025年2月4日、ムニール・ブシュナキ氏による「文化遺産の意図的破壊と国際社会の対応」と題する講演会を筑波大学東京キャンパスにて開催しました(日本政府外務省と筑波大学の共催)。講演会には、学生、文化遺産の専門家、日本イコモスの会員などオンライン参加者を含む80名以上が聴講しました。過去半世紀にわたる文化遺産の意図的破壊の現状と、それに対する国際社会の対応について幅広い地域での体験について貴重な知見を共有していただきました。

講演者ブシュナキ氏の経歴

ムニール・ブシュナキ(Mounir Bouchenaki)氏は、以下のようにユネスコおよびICCROMにおいて要職を歴任し、文化遺産保護の最前線で活動されてきました。

- 1982年 ユネスコ文化遺産部に着任

- 1998~2000年 世界遺産センター事務局長

- 2000~2006年 ユネスコ文化部門事務局長補

- 2006~2011年 ICCROM事務局長

- 現在:バーレーン王国アラブ地域世界遺産センター所長 / ユネスコ事務局長特別顧問

アフガニスタン、シリア、イラク、レバノン、リビア、マリ、カンボジア、ウクライナなど、多くの国で長年にわたり文化遺産の保護と復興に尽力してこられた経験に基づき、本講演では各国の実情とユネスコを中心とする国際機関による活動について、約2時間にわたるご講義をいただきました。

ユネスコを中心とした国際社会による文化遺産破壊への対応

各地の紛争により文化遺産が破壊される政治的、宗教的、経済的な背景は複雑化し、その解決はますます困難になっています。こうした破壊の標的とされた遺産に対する国際社会の対応について、以下の事例を取り上げ、具体的なエピソードを交えつつ解説いただきました。

- ドゥブロヴニク(クロアチア):史上初の世界遺産空爆

- モスタル橋(ボスニア・ヘルツェゴビナ):文化遺産の再建による平和構築

- バーミヤン大仏破壊事件(アフガニスタン):文化遺産の意図的破壊

- アンコール遺跡群(カンボジア):多国間協力による成功事例

- ベイルート国立博物館(レバノン):隠された文化財とその再発見

- イラク国立博物館(イラク):略奪からの復興の取り組み

- モスル(イラク):ISILによる破壊と復興事業

- シリアにおける文化遺産の破壊

- イエメンにおける文化遺産の危機と復興の試み

- ウクライナ戦争:戦災に対する現地支援と国際協力の展開

こうした数々の取り組みの中には、いまだ解決に至っていない課題や、混迷がさらに深まりつつある地域もあります。しかしながら、文化遺産の保護と国内の安定に向けた復興が成功を収めた事例もあり、そうした成功による知見と経験が、困難な課題に取り組む希望となり、国際社会が団結する原動力となっていることが示されました。

※各地における具体的な講演の内容については後述部をご参照ください。

講演の核心的メッセージ「問題を直視し行動することの重要性」

講演とその後の質疑応答を通じて、最も強調されたのは「文化遺産の保護は単なる建造物や遺跡の修復ではなく、それらを通じた地域社会のアイデンティティの再建、平和の回復、そして未来の世代への希望と責任の継承」の重要性でした。戦争や災害、経済的困難の中にあっても、文化遺産を守ることが「未来を守ること」であることが明確に示されました。

また、「希望を持ち、現実を直視し、行動すること」の重要性が繰り返されました。資金不足や政治的な困難があっても、文化遺産の保護は可能であり、小さな取り組みの積み重ねが大きな変化を生むこと、そしてユネスコ、各国政府、NGOによる様々な取り組みの継続が、困難な状況を解決する希望であることが示されました。

「私たちは決して無力ではありません。現実を直視し、何かしなければなりません。文化遺産を未来の世代へ引き継ぐ責任があります」

ブシュナキ氏は、参加者それぞれの背中を押し、行動を促す力強いメッセージを残しました。

文化遺産保護を志す学生や若手研究者へのメッセージ

講演の最後に、ブシュナキ氏は文化遺産保護を志す学生に向けて次のように語りました。

「国際協力の現場で経験を積むことが重要です。自国の文化だけでなく、他国の文化を学び、理解することが、国際的な文化遺産保護活動における第一歩となるでしょう」

文化遺産の保護は、単なる技術的な修復作業にとどまらず、社会の復興、歴史の継承、人々のアイデンティティの再生にも関わる分野です。これからの世代の若者が、異文化を学び、体感し、国際的な視野と感性を広げ、そして一見して解決が困難と思われる課題にも積極的に関わっていくことが期待されています。

【各地の紛争による遺産破壊と国際社会の対応】

以下には、各地の遺産破壊とその対応に関する講演内容の概要を示します。なお、以下の写真はブシュナキ氏が講演に利用されたスライドの一部です。

1)ドゥブロヴニク(クロアチア):史上初めて世界遺産が空爆された事例

ドゥブロヴニクは、アドリア海沿岸に位置するクロアチアの歴史都市であり、1979年にユネスコ世界遺産に登録されました。しかし、1991年12月、クロアチア独立戦争の中で、ユーゴスラビア連邦軍による激しい爆撃を受け、世界遺産都市として史上初めて大規模な空爆被害を受けることとなりました。

当時のユーゴスラビア政府は空爆を否定しましたが、国際メディアがその様子をリアルタイムで報道し、世界的な注目を集めました。国際世論の反発が高まる中、ユネスコは緊急対応を開始しました。ユネスコは証拠収集のために現地へ専門家を派遣しました。調査団は修道院や民家の破壊状況を詳細に記録し、爆撃の実態を国際社会に報告しました。

ブシュナキ氏はフランスの文化遺産保護専門家と共にドゥブロヴニクを訪れ、修復プロジェクトを開始し、a)緊急支援として20万ドルの拠出、b)修道院や歴史的建造物の屋根を修復(戦時中のユーゴスラビアでは修復用の瓦が調達できなかったため、フランス南部の伝統的な瓦工場から調達し、被災地に輸送)、c)爆撃のあった冬季における迅速な修復によるさらなる損傷の防止、等の活動に尽力されました。

現在、ドゥブロヴニクは完全に復興し、観光都市としての活気を取り戻しています。ブシュナキ氏は、ユネスコの即時対応と国際社会の協力が、文化遺産の復興において決定的な役割を果たしたことを強調されました。

2)モスタル橋(ボスニア・ヘルツェゴビナ):文化遺産の再建がもたらした平和

ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争(1992-1995年)の中で、象徴的な歴史遺産であるモスタル橋(Stari Most)が1993年に破壊されました。オスマン帝国時代(16世紀)に建設されたこの橋は、民族間の共存と平和の象徴でしたが、紛争の中で標的とされ、その周辺地域も壊滅的な被害を受けました。戦争終結後、モスタル市内には仮設の木造橋が架けられたものの、市街地は依然として荒廃した状態が続きました。

2004年、ユネスコはモスタル橋の復興プロジェクトを開始しました。このプロジェクトでは、複数国から参加する専門家チームが編成され、多民族協力による再建が推進されました。この事業の中で、モスタル橋の再建は、単なる建造物の修復ではなく、荒廃した都市に平和を回復し、異なる民族間の対話を促す取り組みとしてユネスコのプロジェクトの中でも象徴的な存在となりました。

3)バーミヤン大仏破壊事件(アフガニスタン)

2001年2月末、ユネスコはタリバンの最高指導者ムハンマド・オマルがバーミヤンの大仏を破壊する決定を下したとの情報を入手しました。これは、文化遺産に対する最大級の意図的破壊の事例として、世界中に衝撃を与えました。

ブシュナキ氏は、当時のユネスコ事務局長であった松浦晃一郎氏と協力し、タリバンとの交渉を試みるため、パシュトゥー語とダリー語を話せるフランス大使をアフガニスタンに派遣しました。大使はタリバン幹部と直接交渉し、ユネスコからの資金援助を受け入れる可能性やバーミヤン大仏の買い取りによる保護案などを提案しましたが、タリバンは「これは宗教的な問題であり、国際社会の介入は受け入れない」として、交渉を拒絶しました。

2001年3月12日、タリバンによる爆破作業により、高さ56メートルと34メートルの2体の巨大な大仏は完全に破壊されました。この事件は世界中のメディアで報道され、文化遺産の破壊が国際社会の関心を集める契機となりました。

タリバン崩壊後のユネスコの対応(2002年以降)

2002年5月、タリバン政権崩壊後、ブシュナキ氏は日本の平山郁夫氏と共に、カブールで開催された最初のユネスコの調査ミッションに参加しました。調査によって、a)カブール国立博物館では7万点以上の文化財が略奪または破壊、b)博物館自体も損壊し一部の収蔵品は地下に避難、c)バーミヤンの仏教遺跡の徹底的な破壊、が確認されました。

ユネスコは、バーミヤン遺跡の安定化と記録保存のため、国際的な専門家チームを組織し、破損の現状記録や様々な復興の可能性を検討しました。また、若手研究者への研修プログラムを実施し、文化遺産保護の人材育成の支援も試みています。

具体的には2004年よりユネスコはアフガニスタン政府とともに、バーミヤン大仏の復元についての協議を開始し、破壊された部材の部分修復、デジタル技術を活用した3D再現、完全復元の可能性の検討といったオプションを議論してきました。技術的・財政的な問題から、現時点でも適切な再建の在り方については議論が続けられています。

文化遺産の破壊に対する国際的な影響

バーミヤン大仏破壊を受け、ユネスコは2002年に「文化遺産の意図的破壊に関する宣言」を発表しました。これは「文化遺産は人類共通の財産であり、その破壊はすべての人々に対する攻撃である」ことを広く共有することを目的としました。バーミヤンのケースは、ユネスコがその後、シリアのパルミラ、イラクのモスル、ウクライナの文化遺産などに対して迅速に対応する前例となりました。

4)多国間協力による復興の成功事例としてのアンコール遺跡群(カンボジア)

カンボジアは、長年の内戦と混乱を経て、1991年の和平協定により安定への道を歩み始めました。当時のカンボジアの指導者であったノロドム・シハヌーク国王は、カンボジアには数えきれないほどの解決すべき課題があるが、アンコール遺跡の保護は国の再建にとって不可欠であるとユネスコに訴えました。

1990年代初めより、ユネスコはカンボジアへの調査ミッションを開始。国際的な専門家と協力し、遺跡の保存活動の方向性に関する検討が開始されました。1992年12月、米国サンタフェで開催された世界遺産委員会において、アンコール遺跡は正式にユネスコ世界遺産に登録されましたが当時のカンボジアは依然として不安定であり、遺跡周辺の地雷、盗掘の横行や遺物の国外への流出といった深刻な問題を抱えていました。

1993年、日本政府外務省の主導により、フランスと日本が共同議長を務める「アンコール遺跡国際調整委員会(ICC-Angkor)」が設立されました。この委員会は30年以上にわたり活動を継続するユネスコの成功モデルとして、現在も遺跡保護の枠組みの中心的な役割を果たしています。ICC-Angkorの活動は、日本、フランス、インド、ドイツ、イタリア、中国、カンボジアなど30か国以上の国々と連携し、アンコール遺跡の保存修復プロジェクトを進めています。ICC-Angkorは、2023年11月にパリで30周年記念イベントを開催し、カンボジアの文化遺産保護が国際的な協力の成功モデルであることが再確認されました。

5)ベイルート国立博物館の奇跡的な文化財保護とビブロス港の油汚染への対応(レバノン)

レバノンは、中東において最も歴史的・文化的に豊かな国の一つであり、多くの文化遺産を有しています。しかし、これらの貴重な遺産は内戦や環境災害によって深刻な被害を受けてきました。

ベイルート国立博物館「隠された文化財とその再発見」

レバノンは1975年から1990年にかけて内戦に巻き込まれ、多くの文化財が略奪や破壊の危機にさらされました。ベイルート国立博物館は砲撃を受け、収蔵品の多くが盗難される事態に至りました。しかし、館長や博物館スタッフらは、一部のモザイク画や重要な美術品をコンクリートブロックで封印し、秘密裏に保存するという決死の防衛策を取りました。これらの封印された収蔵品の存在は1996年まで誰にも知られることがありませんでした。

博物館の再建が始まると、封印された保管庫の存在が明らかになりました。幸運にも、シリア軍やイスラエル軍による攻撃や略奪からは免れましたが、美術品の修復には8年以上を要しました。現在、ベイルート国立博物館は再開され、貴重なフェニキア美術のコレクションが展示されています。

ビブロス港の環境災害とユネスコの対応(2006年)

2006年のイスラエル・レバノン紛争により、レバノンの燃料貯蔵タンクが爆撃され、大量の原油が流出しました。流出した油はビブロスの古代港に達し、世界遺産都市の遺跡を深刻に汚染しました。油汚染は、古代の石造りの港湾施設や遺跡の保存状態に甚大な影響を与えました。

ユネスコは即座にレバノン政府および国際社会と連携し、ビブロス港の環境浄化プロジェクトを立ち上げました。この事業では、海洋生態系の回復と遺跡の保護のために緊急資金を拠出、専門家チームを派遣し、遺跡表面の清掃と汚染対策が進められました。文化財の修復と環境保全の両面からの対応が求められたことになります。現在ではビブロスの港湾遺跡は完全に復旧し、多くの観光客が訪れることができる状態にまで復興しました。

6)イラクにおける文化遺産の略奪、破壊、そして復興

イラク国立博物館からの略奪と復興

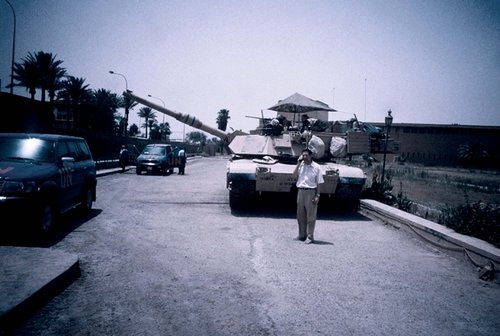

2003年、イラク戦争の混乱の中で、イラク国立博物館が占拠され、15,000点以上の貴重な遺物が盗まれました。ワルカの花瓶、ワルカの仮面といった象徴的な文化財が略奪され、歴史的価値の高い美術品の多くが市場へ流出しました。ブシュナキ氏は、当時のイラク政府が機能していない中で、アメリカ暫定当局と協議し、国際的な対応策を模索しました。

国際的な協力による文化財の回収も試みられました。日本とイタリアは略奪された文化財の回収と修復支援を主導しました。盗まれた文化財約15,000点のうち、約7,000点が国際協力のもとで回収されました。現在、イラク国立博物館は再開されましたが、国際的な文化財返還活動は継続しています。

イラク各地の遺跡の略奪と国際社会の対応

ブシュナキ氏は、2003年5月と7月にイラクへ2度の調査ミッションを実施し、南部・北部の遺跡の略奪状況を調査しました。これらの調査結果はユネスコを通じて国連にも提出され、略奪品の回収と遺跡保護活動の基盤となりました。ウンマ遺跡をはじめとする多数の遺跡では文化財の盗掘が行われた形跡が多数発見されました。ブシュナキ氏は、当時のアメリカ暫定統治当局(CPA)に対し、遺跡保護のための措置を直ちに講じるよう求め、国際社会がイラクの遺跡の監視強化と文化財の保護策を強化する原動力となりました。

モスルの復興事業

イラク北部のモスルでは、イスラム国(ISIL)による文化遺産の意図的破壊が深刻な問題となりました。象徴的なアル・ヌーリ・モスクが完全に破壊されたことに加えて、歴史的な教会や修道院も標的とされ、多くの宗教施設が破壊されました。ユネスコは「モスルの精神復興事業(Revive the Spirit of Mosul)」を立ち上げ、歴史的建造物の復興に取り組んでいます。この事業では3つの象徴的なモニュメント(アル・ヌーリ・モスクと2つの教会)の修復が優先して進められました。フェラーラ大学の専門家を招聘し、技術的な修復支援が実施されています。学校や公共施設の復興も進め、文化遺産の復旧と地域の再生が並行して進められています。

モスルでは現在、市民生活が徐々に回復し、商業活動も再開しつつあります。モスルにおいて特に象徴的な建造物であるアル・ヌーリ・モスクは、ISILの支配下において完全に破壊されました。このモスクのミナレットは、モスル市民のアイデンティティの象徴でもあったため、その再建は地域社会にとって極めて重要な意味を持つものです。最近、ミナレットの修復が完了し、ユネスコ事務局長が復興記念式典に出席しました。

このモスクの修復作業中には、地下に新たな構造物が発見されました。水場のような構造が確認され、これは礼拝前の清めの場であった可能性が推測されています。考古学的調査が進められており、さらなる研究が期待されています。

こうしたイラクの事例を通じて分かるように、文化遺産の保護は単なる修復作業ではなく、国の再建と地域社会の回復にとって精神的に高い意義を有する活動です。

7)シリアにおける文化遺産の破壊

シリアは世界でも有数の文化遺産を有する国であり、数多くのユネスコ世界遺産を抱えています。しかし、内戦が続く中で、多くの遺産が戦闘や爆撃、略奪の対象となり、深刻な被害を受けました。特にアレッポ旧市街とパルミラ遺跡の破壊は、国際社会に大きな衝撃を与えました。

アレッポ旧市街の破壊と復興の取り組み

アレッポは、古代から中世を通じて繁栄を続けてきた都市であり、その歴史的市街地は1986年にユネスコ世界遺産に登録されましたた。中でもアレッポ城(シタデル)とスーク(市場)は、イスラム世界における文化・経済の中心地として重要な役割を果たしてきました。しかし、2012年以降のシリア内戦の激化に伴い、アレッポは大規模な戦闘の舞台となり、シタデルを含む歴史的建造物の多くが破壊されました。

戦後、ユネスコはアレッポの文化遺産保護のための調査・復旧活動を計画しましたが、現地の安全状況の悪化により、正式なミッションを派遣することができませんでした。そのため、実際に復興プロジェクトを進めることができたのは、アガ・カーン財団をはじめとする民間の文化財保護団体によるものでした。アガ・カーン財団は、アレッポの歴史的建造物の保存・修復を支援し、段階的に再建作業を進めています。

パルミラ遺跡の破壊と再建プロジェクト

パルミラはシリア砂漠の中央部に位置し、紀元前1世紀から3世紀にかけて繁栄した隊商都市です。その壮麗な建築遺構は、ローマ時代の影響を受けながらも独自の文化を形成し、1980年にユネスコ世界遺産に登録されました。特にベル神殿、凱旋門、円柱通りなどは、シリアの歴史的アイデンティティを象徴する遺産です。

しかし、2015年にイスラム国(ISIL)がパルミラを占拠し、ベル神殿をはじめとする貴重な遺産を意図的に破壊しました。さらに、シリアの文化財保護責任者であったハレド・アル=アサド氏が、遺産保護のためにISILと対峙したことで処刑されるという悲劇も発生しました。パルミラ博物館からも略奪され、多くの展示品が略奪されました。

戦闘が終結した後、パルミラの復興プロジェクトが開始されましたが、シリア政府と国際機関の協力は政治的要因により難航しました。そのため、実際の修復作業はロシア政府の支援のもとで進められました。特に、サンクトペテルブルクの専門家チームがパルミラのアーチの3Dマッピングを行い、詳細なデータを収集しました。これにより、将来的な復元作業のための基盤が築かれました。

シリア文化遺産の今後

シリアの文化遺産保護は、現在も多くの課題を抱えています。戦争による被害だけでなく、略奪された遺物の密輸や不安定な政治情勢が、復興の大きな障害となっています。ユネスコやICOMOSをはじめとする国際機関は、シリア政府と協力しながら遺跡の記録・保護活動を進めていますが、復興には長い時間を要するものと予想されます。

文化財の保護には国際的な連携が不可欠であり、戦争・紛争地域での活動には、政治的な中立性を維持しつつ現地の専門家やコミュニティとの協力が求められます。特に、パルミラやアレッポの遺産がシリアの文化アイデンティティの象徴であることを踏まえると、単なる建造物の修復にとどまらず、地域社会の再生や文化の継承を視野に入れた取り組みが必要となります。

8)イエメンにおける文化遺産の危機と復興の試み

イエメンは歴史的・文化的に非常に豊かな国であり、複数のユネスコ世界遺産を有しています。特に、サナア旧市街、ハドラマウト地方のシバーム、ソコトラ諸島などは、ユニークな建築様式と自然環境を誇るものです。しかし、2015年以降の内戦によって、国の文化遺産は深刻な被害を受けています。

サナア旧市街は、アラビア半島において最も歴史ある都市の一つであり、7世紀から続く伝統的な高層住宅群が特徴的です。しかし、内戦の影響により、多くの歴史的建造物が破壊されました。特に、2014年の時点では美しく保存されていた旧市街の建築群が、戦闘によって甚大な損傷を受け、現在ではかつての姿をほとんど留めていません。

また、イエメン南西部の都市タイズでも、19世紀の貴重な歴史的建造物が破壊されました。戦争が続く中、ユネスコは国際的なパートナーと協力し、復興のための枠組みを模索しています。

イエメンの文化遺産の復興には多くの課題があります。戦争が継続し、国家が2つの政府に分裂しているため、国際機関による統一的な対応が難しくなっています。こうした状況ではありますが、ユネスコは現地の専門家や文化財保護団体と協力し、被害を受けた建造物の復元に取り組んでいます。

9)戦災に対する現地支援と国際協力の展開(ウクライナ)

2024年時点で、ユネスコはウクライナ国内の190の文化遺産が被害を受けたことを確認しています。被害の内訳は、80の宗教施設(教会、修道院、モスクなど)、13の博物館(文化的・歴史的コレクションの損失)、30の歴史的建造物(城、宮殿、要塞など)、34の文化活動の会場(劇場、オペラハウス、図書館など)、17のモニュメント(記念碑、戦争記念施設など)となります。特に、リヴィウ歴史地区、キーウ・ペチェールスカ大修道院、ハルキウのカテドラルなどの重要な世界遺産も、戦闘の影響を受けたことが報告されています。

ユネスコは、ウクライナの文化財保護のために、過去2年間で約6,600万ドルの資金を調達しました。各国政府、民間セクターからの支援により、現地での復旧作業が進行中です。日本政府も積極的に関与し、ウクライナにおけるユネスコの文化財保護活動に2,600万ドルを拠出しました。これらの資金は、短期・中期的な文化遺産保護のためのプロジェクトに活用されています。

ユネスコは、戦争による文化遺産の被害を正確に把握し、迅速に対応するため、キエフに新たな連絡事務所を設置しました。現在、20名のスタッフが常駐し、ウクライナ国内の文化遺産の復旧作業を統括しています。損傷を受けた建造物の修復計画策定、文化施設の運営支援などが実施されています。また、デジタル技術を活用した遺産の記録・再構築プロジェクトも進められており、ウクライナ国内の研究機関と連携しながら3Dスキャンによる遺産のデジタルアーカイブ化が進められています。

ウクライナ戦争では、ユネスコだけでなく、多くの国際機関や財団が文化財保護に貢献しています。ICOMOS、IUCN(国際自然保護連合)、ワールドモニュメント財団などが協力し、国際的な保護活動を展開しています。ハリス財団、ゲッティ財団、コンバース・コンサベーション・インスティテュート(CCI)などの民間機関も支援しています。これらの機関と連携し、文化財の救済と修復のための技術協力、資金調達、専門家派遣が進められています。