2025年イコモス総会 於ネパール・ルンビニ

2025年イコモス総会 於ネパール・ルンビニ

The ICOMOS Annual General Assembly, Advisory Committee Meetings and Scientific Symposium in Lumbini, Nepal

森 朋子 Tomoko MORI

2025年のイコモス総会および諮問委員会は、10月11日から19日まで一連の行事とともに、ネパールの仏陀生誕の地・ルンビニ(会場はルンビニ仏教大学)で開催されます。

総会とイコモス60周年記念は14日、また16日から17日に開催されるシンポジウムは、「遺産とレジリエンスの捉え方―災害リスク軽減と備え」をテーマに、以下3つのサブテーマに分かれた発表が予定されています。

- サブテーマ 1: 紛争への対処と調整(NAVIGATING AND NEGOTIATING CONFLICT)Co-chairs: Anie Joshi and Zeynep Ece Atabay

- サブテーマ 2: 自然の猛威に立ち向かう(WITHSTANDING THE FORCES OF NATURE) Co-chairs: Inu Pradhan-Salike and Dowon Kim

- サブテーマ 3: 平和のための遺産の活用(LEVERAGING HERITAGE FOR PEACE)Co-chairs: Neel Kamal Chapagain and Tracy Ireland

詳細は、HPをご参照ください。https://icomosaga2025.checkout.com.np/

なお、10月12から14日に開催される会議には、オンライン参加も可能です。締め切りは9月30日、詳細はICOMOS INFO FOR MEMBERS no. 113 - 28 July 2025をご覧ください。

丹下健三「ルンビニ開発計画」

今回開催されるルンビニは、1960年代に国際連合が中心となり、丹下健三氏(1913-2005)による「ルンビニ開発計画」に基づいて整備されています。現地での見所の参考にしていただきたく、概要を紹介させていただきます。

この地の開発は、当時の国連事務総長ウ・タント氏のルンビニ訪問が契機となっています。ウ・タント氏は敬虔な仏教徒と言われ、1967年4月、仏陀生誕の地の荒廃を目の当たりにして、この「聖地を永久に残すためのプラン」を丹下氏に依頼されたのが1969年でした。丹下氏が「目標の石柱の近くに降りたつと、何の家屋らしいものもない」と表現したほどの未開の地(写真1)が、半世紀以上を経て大きく姿を変えています。しかし、計画はまだ完成していません。

「ルンビニ開発計画」の背景

1967年以降に交わされた国連とネパール政府の問答をみると、それまで模索していた地域の農業開発の早期事業化を諦め、1) ルンビニ聖園、2) 巡礼者村、3) バイラワ-ルンビニ道路、4) バイラワ空港拡張の4事業に整理されています。その中の一案として、国連による国際コンペ、特に仏教国からの支援を期待し、事業化後もネパール政府の財政・人材面から見て長期に及ぶ国際支援が必要となることも強調されています。

ここで国連は、1970年に経済発展した主要な仏教国の一つである日本で開催される万国博覧会に着目しており、各国への宣伝に協力できることに触れています。当時の新聞記事からはウ・タント氏の、またアーカイブ資料からは丹下氏も奔走された様子が垣間見えました。今、まさに大阪・関西万博が開催中ですが、こういった事業計画に対する国際協力を求める場でもあることを、改めて感じます。

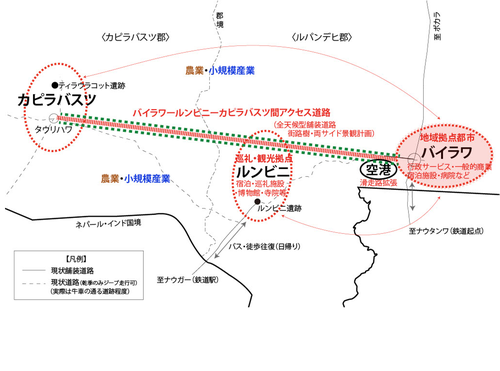

図2は、国連のアーカイブ資料を元に、筆者が作図したものです。ルンビニ開発計画の初めての国連によるミッションは、河辺㫖(交通専門家)氏をリーダーにしたものでした。空港近接のバイラワを拠点都市に、東西方向を地域の軸とする道路を新設し、ルンビニとカピラバスツを包括した広域に及ぶルンビニ地域の全体構想がなされています。

この地域のマスタープランにおいて、次のフェースで登場する丹下のプランは、ルンビニ部分の詳細計画として位置付けられます。丹下プランは、アショカピラーを基点とした1×3マイルの広大な敷地に、バイラワとカピラバスツを繋ぐ東西の道路を包含することを前提に、内部計画が進められました。

「ルンビニ開発計画」

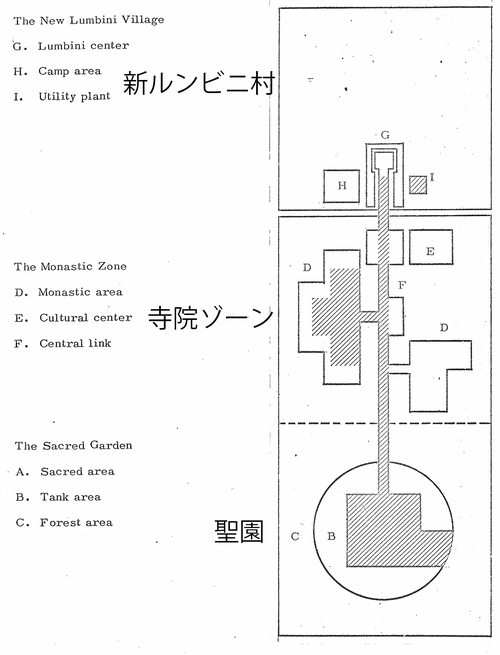

計画は、聖園、僧院・新ルンビニ村の三つのゾーンで構成されています(図3)。各ゾーンは、セントラルリンクと呼ばれるアショカピラーから北へ伸びる軸で繋がっています。

聖園は、世界遺産のある最南端のゾーンで、僧院ゾーンは、東西に大乗仏教(日本・中国・韓国など)と上座部仏教(タイ・スリランカ・ミャンマーなど)に分けられ、各国の様式で寺院が建ち並ぶゾーンです。ここは、いわゆる僧房で、各国独自の建築様式に沿った寺院が見られるユニークな場所です。新ルンビニ村は、今年度のICOMS GAの会場である仏教大学、ホテル、ルンビニの開発を担うルンビニ開発機構(Lumbini Development Trust)のオフィスも位置しており、開発余地を残した柔軟に対応するゾーンとして多様な土地利用がなされています。

当時丹下氏の代行として現地ミッションに加わった松下氏へのヒアリングからは、「(東西の)ハイウェイとアショカ・ピラーを結びつけて軸を作ろうという、丹下の(他の計画での)考え方を踏襲した」計画だったことが分かりました。また、僧院ゾーンの提案は、東本願寺などで見られる寺院本殿と僧房の建造物群を想定したものだそうで、「それぞれの国の事情に従って、そこに来て修行をして帰るというそういうものを作れないか、それが、お寺の並びになって、素晴らしくなるのではないかと考え」られたそうです。

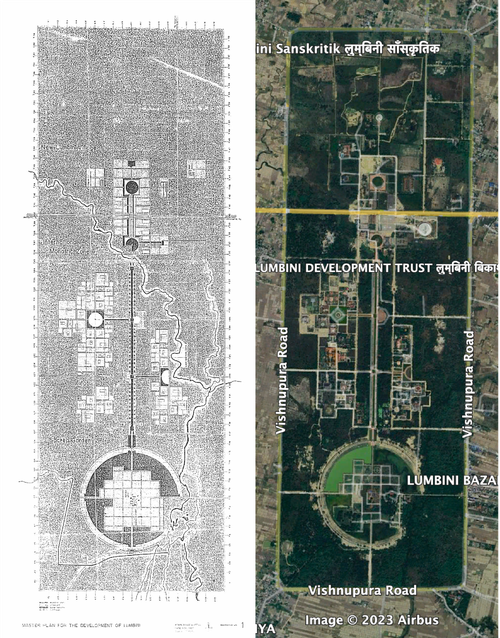

1×3マイルの広大な敷地ですが、このような明確な計画思想が背景にあることは後に関わる我々にとっても分かりやすく、多くの手が関わって課題も多いですが、一定の秩序が保たれながら現在に至っています。(図4)

世界遺産登録

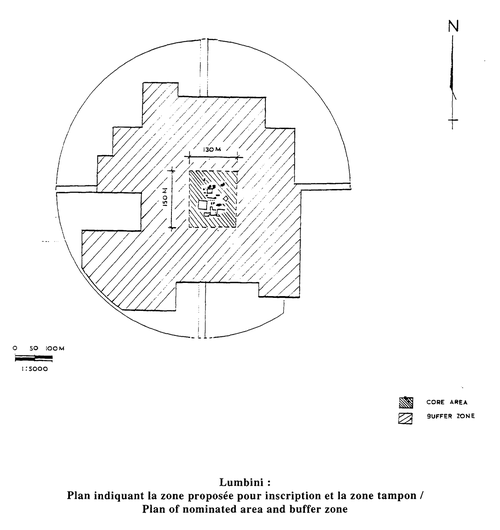

1996年、ルンビニは仏陀の生誕地として世界遺産に登録されました。130m×150mという比較的小さな世界遺産で、バッファゾーンも池への土手までであり、丹下プランの聖園ゾーンの一部分です。(図5)

1993年の初推薦時には、現在暫定リストに記載されているティラウラコット(仏陀が出家するまで暮らしていたとされる釈迦王国の城跡)やラマグラマ(仏陀の遺骨が埋葬された一つと言われているstupa)など仏陀に関連する遺跡群が含まれていました。しかし、これらの考古学調査が不足していたことから、更なる考古学的解明を経たのちに、世界遺産ルンビニを拡張した複合の世界遺産とすることを見据え、まずはルンビニが登録されました。それから約30年、今年の世界遺産委員会にティラウラコットが古代都市遺跡として単独推薦されましたが、登録には至っておりません。

JFITによるユネスコ「世界遺産ルンビニ遺跡保全強化事業」(2010-2024年終了)

2010年から、外務省ユネスコ信託基金によるユネスコ・カトマンズ事務所の「世界遺産ルンビニ遺跡保全強化事業」(2024年終了)は西村幸夫教授が長を務め、丹下プランを通して遺跡保存と開発計画の狭間に立ち、解決案を模索してきました。

近年では、特に約17km東にネパール第二の国際空港として整備されたバイラワ空港、幹線道路の拡幅と大規模工場やホテル建設が散見されています。丹下プラン内部でも、当時描かれていない大規模ホール(メディテーションホール)の建設や、寄贈された仏像の建立等で変化が著しい状況にあり、また世界遺産と緩衝地帯においても、保全状況に関する課題は尽きません。近年の世界遺産委員会でも、危機遺産リスト登録の議論がなされましたが、ネパール側の対応にも一定の評価がなされ、登録には至りませんでした。

その辺りのことは2025年春号で報告しておりますので、ご参照ください。

最後に、ルンビニにて実りある総会・シンポジウムとなることを祈念し、現地ではルンビニへ皆様からの様々なご意見・ご助言をいただきたく、どうぞよろしくお願いいたします。

(札幌市立大学)