シリーズ「会員往来」(第11回)

シリーズ「会員往来」(第11回)

Correspondence

肥後 時尚 Tokihisa HIGO

シリーズ「会員往来」の第11回を担当いたします肥後時尚と申します。

専門は古代エジプト史で、古代エジプト人の思想や文化に関心を抱いています。特に、3000年以上にわたり変化してきた正義の女神や、死後世界に登場する神々の実体を明らかにする研究に力を入れており、近年は「死者の書」と呼ばれる文献史料の読解に基づく研究に取り組んでいます。もう一つの関心として、エジプトをはじめとする古代世界の文化遺産の保存や継承に興味を抱き、日本や世界各国の専門家と交流し、文化遺産についての見識を広めたく、2025年度よりICOMOSに入会させていただきました。

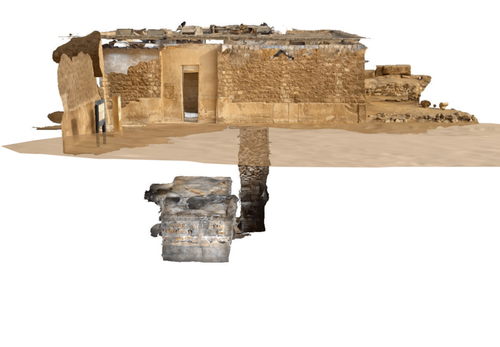

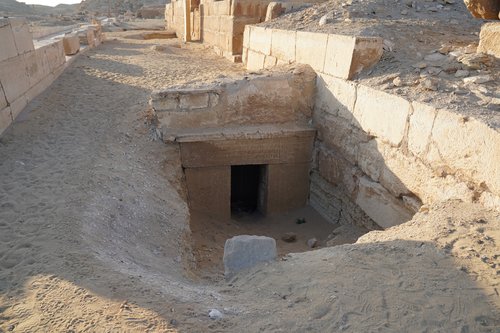

私が文化遺産に関心を抱いたきっかけは、関西大学が主導するエジプトの文化遺産の保存修復研究プロジェクトに参加した経験でした。大学院入学当初は文化遺産についての知識が乏しかったのですが、エジプト学の立場から現地の遺産の歴史的・文化的価値を評価する調査に参加する機会をいただきました。対象とする文化遺産は、古代エジプト古王国時代(紀元前27~22世紀)にサッカラ遺跡で造営されたイドゥート(イヒ)と呼ばれる人物の墓で、地上部分の礼拝施設と地下の埋葬室からなります(図1)。埋葬室の壁面には4000年以上前の美しい壁画が現存しており、このプロジェクトでは、壁面に残された壁画や剥落した壁画片をどのように保存・修復し、次の世代に継承するかについて議論がなされました(図2)。この経験を通して、異なる分野・国籍の研究者が協働して文化遺産を守ることの意義や、現地における保存の難しさを学んだ貴重な経験となっています。

それと同時に、私は現存する古代エジプトの墓について、本来の墓の所有者や同じ文化・思想をもつ古代エジプト人であれば、どのような継承を望んだのだろうかと疑問を抱きました。もちろん、現代の遺産のステークホルダーであるエジプト人の意見を聞くことは極めて重要であり、文化遺産の保存や公開の方針を考える上で欠かせません。しかし一方で、古代エジプト人の声を直接聞くことはできないため、現代の私たちにとって文化遺産に位置づけられる「墓」が、当時の人々にとってどのような意味をもっていたのか当時の史料からその思想の一端を読み取れるのではないかと考えています。

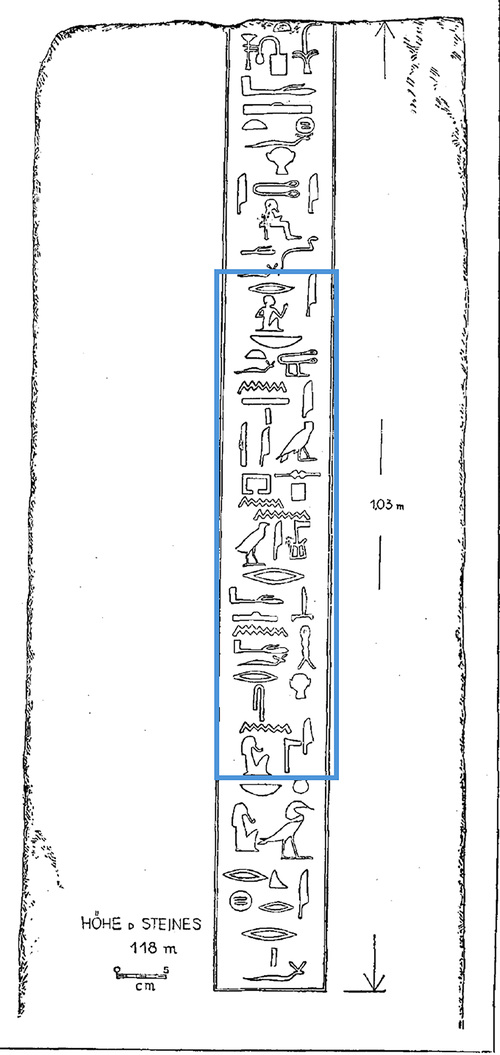

例えば、図1に示した墓の地上部分にある礼拝施設は、現代の私たちにとってだけでなく、古代エジプト人にとっても訪問が歓迎された場所でした。この施設は、生きている人が訪れ、死者に対して礼拝や供物を捧げる場だったからです。礼拝堂に刻まれたヒエログリフの碑文には、墓の所有者が訪問者に供物を求める文言が数多く確認されます。また、墓の所有者は死後も供物を受け取るために、礼拝施設が未来まで残ることを望んでいました。しかし、礼拝施設の建材が取り去られ、別の用途に再利用されることを危惧した古代エジプト人たちは、図3の碑文のように墓に害を及ぼす者へ警告を刻んでいます。

「墓地にあるこの私の墓から石材を持ち去らんとする全ての者については、私はその者たちとともに、それ(石材の持ち出し)に関して(大いなる)神によって裁かれるだろう。」[1]

このような碑文からは、墓の所有者が礼拝施設を生者が訪れて祈りや供物を捧げるための公共の場と位置づけていたこと、そしてその機能が失われることに強い危機感を抱いていたことが読み取れます。そう考えると、訪問者に対する礼拝施設の公開や、それを可能にする適切な保存は、古代エジプト人にとって必ずしも否定的なものではなかったのかもしれません。

一方で、礼拝施設が「公開された場」であったのに対し、豪華な副葬品とともに遺体を収めた埋葬室(図1下部)は古代エジプト人にとって不可侵の領域でした。死者の遺体は死後の安寧に必要とされ、棺や副葬品とともに丁寧に安置されることが切望されました。地下の埋葬室が本来「不可侵」であることを踏まえると、礼拝施設とは異なる形での保存・継承のあり方を考える必要があるのかもしれません。古代エジプト人の思想について、専門家は当時のテキストや考古資料からさまざまな情報を得られますが、このような視点はエジプトの文化遺産保存の現場ではまだ十分に共有されていない印象を受けます。

また、一研究者として私は、エジプトの考古遺跡において発掘が始まった時代から現代に至るまで、どうしても「新たな発見」に注目が集まり、すでに発見された遺跡や発掘後の整備には十分に注目されていないように感じています。発掘調査が今後の古代エジプト史研究の進展や新たな文化遺産の発見に重要な意義をもつことは明らかですが、現在の遺跡には、発掘後も適切な保存や整備が行われないまま、再び埋没の危機にさらされているものが数多く存在します(図4)。

エジプトには多様な文化遺産のサイトや博物館があり、国際協力プロジェクトを通じて日本の文化遺産の専門家や技術者が長年にわたり貢献を続けてきました。私も先達の先生方の背中を見てきた古代エジプト史の専門家として、ICOMOS会員の皆さまとの交流を通して文化遺産をめぐる多様な知見や考え方を学びながら、今後少しずつでもエジプトの文化遺産の現場に貢献していきたいと考えています。

【注釈】

[1] 石を持ち出した人がいる場合、その人物に対して「私」(死者)が訴訟を起こすことで、神による裁きを受けることを示唆してします。

【参考文献】

吹田浩・末森薫2018「関西大学国際文化財・文化研究センターの活動」、吹田浩他編『国際的な文化遺産の保存・活用に関する総合的研究』、関西大学国際文化財・文化研究センター、1-8.

肥後時尚 2024「古代エジプト人の思想とエジプトの文化遺産」、『世界遺産学研究 世界遺産専攻20周年記念特別号』41-46.

Junker, H. 1947. Gîza 8. Der Ostabschnitt des Westfriedhofs, Volume 2. Rudolph M. Rohrer, Wien.

肥後時尚(ひご ときひさ):2020年3月に関西大学で博士号(文学)を取得。ライデン大学地域研究研究所(LIAS)客員研究員、日本学術振興会特別研究員(PD)、京都大学、金沢大学、関西大学、関西学院大学の非常勤講師を経て2023年より筑波大学芸術系助教。