「松江城天守国宝指定10周年記念講演」開催報告

「松江城天守国宝指定10周年記念講演」開催報告

Event Report: 10th Anniversary Commemorative Lecture on Matsue Keep’s National Treasure

松井 笙悟 Shogo MATSUI

島根県松江市では令和7年6月28日に、松江城天守国宝指定10周年を記念して「世界から見た日本の近世城郭と天守」をテーマに記念講演を開催しました(主催:松江市)。

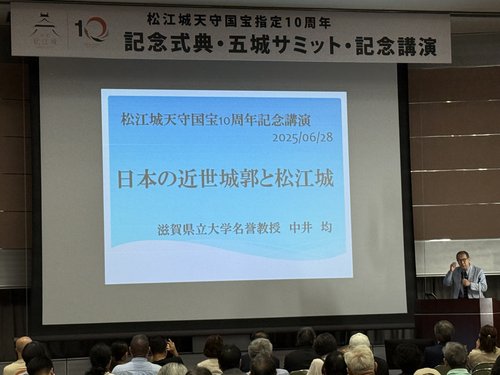

本講演は「特別版 お城EXPO in 松江 2025」(主催:松江城天守国宝10周年記念事業実行委員会、松江市)の初日に島根県立産業交流会館くにびきメッセにて行いました。

記念講演の講師には、三宅理一氏(谷口吉郎・吉生記念金沢建築館長)、中井均氏(滋賀県立大学名誉教授)、麓和善氏(名古屋工業大学名誉教授)の3名の先生をお招きし、お話しいただきました。

三宅氏の講演は「世界から見た日本の近世城郭と天守」と題し、グローバルな視点から日本の城郭についてお話しいただきました。

世界における「城」という語が持つ捉え方の違い、なかでも漢字文化圏である東アジア(日中韓)における共通点と差異について述べられ、世界遺産登録を目指す韓国での「逃げ城」を擁した首都の城郭群、中国の明清期の城壁都市群、現在取り組まれているICOFORTでの日中韓の城郭用語集の作成についてもお話しがありました。

最後にグローバルな視点からの日本の城郭史の見直しとして、ミリタリー・ランドスケープ(軍事的景観)の考え方に加え、近世の訪れがもたらした「天守を見て楽しむ」といった新たな評価軸を入れていく見方もご提示いただきました。

続く中井氏の講演では「日本の近世城郭と松江城」と題し、日本の城郭に革命的変化をもたらした近世城郭が備える要素と、その典型的な事例としての松江城についてお話しいただきました。

近世城郭は石垣、瓦、礎石建物という3つの要素を備え、戦う城から見せる城への変化、統一政権を具現化するシンボルとなるとご説明いただきました。加えて、松江城では拠点としての居城と国内支配の支城という本支城体制の頂点に位置付けられるという、国主大名の領国支配の点からの評価もありました。

最後に、千鳥城の由来と考えられる『正保城絵図』に描かれた天守の姿にも触れられ、見せる城郭の築城、そのなかでも仰ぎ見る天守の唯一無二性が近世城郭にとって重要であったとお話しいただきました。

最後に麓氏の講演では「日本が誇る高層建築<天守>の意匠と構造」と題し、天守の様式と架構形式について全国の城郭を事例にご講演いただきました。

城郭の中でも象徴的な建築物である天守が、安土城の築城以降、慶長期を中心として全国に築かれるようになり、これが城主の権力の大きさを示し、城下町も含めることで都市の繁栄の象徴となるとのご説明がありました。

そして、安土城築城から名古屋城、寛永度の江戸城天守までの約60年において、天守建築の様式が望楼型(高楼型)から層塔型へ変遷していくとのお話しがありました。

続いて、大規模な高層建築である層塔型を実現させるために、外観だけではなく柱や梁をどのように組み上げて天守が築城されたか、架構図をもとに構造が発達していく変遷を解説していただきました。

以上3名の講師による講演には、県外を含む多くの方にお越しいただき、お城に興味をお持ちの方がたくさんいらっしゃることを再認識することができました。

また記念講演のみならず、天守国宝指定10周年・天守保存150周年記念として、国宝五城に関する講師をお招きして天守保存リレー講座(主催:松江市、共催:松江城を守る会)を開催しております。(第1回:7/27(日)、第2回:9/28(日)、第3回:11/16(日)、いずれも松江市市民活動センターにて開催。要予約)

松江市では、松江城の調査研究を継続しながら、近世城郭の天守群の世界遺産登録を目指しています。

そこで明らかになった成果や価値を国内外に発信できるようこれからも取り組んでまいります。

(松江市文化スポーツ部松江城・史料調査課)