日本イコモス賞 遺産構造物の地盤工学的研究と第一海堡の保存活動

日本イコモス賞 遺産構造物の地盤工学的研究と第一海堡の保存活動

ICOMOS Japan Prize "Geotechnical research on heritage structures and preservation activities of the First Sea Fortress"

正垣 孝晴 Takaharu SHOGAKI

1.はじめに

歴史は伝承するだけでなく、目に見える形で遺すことが大切である。特に、土木遺産は生活環境や技術に加え、生活文化を担ってきた構造物である。また、潜在的に多くの市民の興味の中にあることも事実である(参考文献1)。しかし、これらの土木施設の大部は、自然環境下にあることから、コンクリートや石材を中心とする構造物であっても風雨や直射日光、塩類風化等による劣化により存亡の危機にさらされている構造物も多い。琵琶湖疎水は、24カ所が重要文化財に指定されているが、南禅寺水路閣を含むこの内の5カ所が土木構造物として初めて国宝に指定される答申が2025年5月16日に行なわれた。自然環境下のこれらの施設も、このような視点の管理と保存が必要に迫られることになる。人類共通のこれらの土木遺産を健全に保全して、次世代に継承していくための責務は重い。東京湾に現存する第一海堡(かいほう)遺構は危急存亡の状態にあり、修復と保存は、喫緊の課題である。

本稿では、最初に日本イコモス賞2024(受賞題目:日本近代化遺産の地盤工学的研究と保存活動)受賞の内容を概観する。そして、保存活動の一環として第一海堡の惨状を紹介する。

2.日本近代化遺産の地盤工学的研究

遺産構造物の上部構造の存在を担保する基礎構造は、上部構造と不可分な遺産価値を有する構成要素である。国際標準化機構ISOは、国際記念物遺跡会議ICOMOSと協働して、ISO 138822(構造物の設計の基本-既存構造物の性能評価-)(参考文献2)の附属書1(後世に残すべき遺産構造物:Heritage structure)に、基礎の正統性(Authenticity of foundation)の概念を次のように記している。すなわち、『保存の観点から、基礎は他の構造部分と同様に、その遺産価値を考慮して評価と修復を行なう必要がある。これには、それらの正統性と特性を定義する要素を識別するための要件が含まれる(英語の和訳)』。この記述から、遺産構造物の基礎の正統性は基礎構造やその設計思想、材料強度なども含むと解釈される。上部構造の存在は、これらの構成要素によって担保されるのが理由である。しかし,ISO 138822(参考文献2)の提案から15年経た今日でも、そして世界遺産、国宝、重要文化財、国指定史跡に指定された我が国の近代化遺産でも、遺産構造物の基礎や建設材料の強度・変形特性に焦点をあてた研究は少ない。

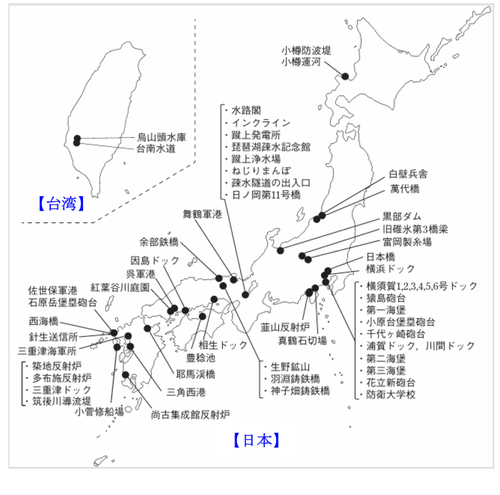

受賞研究では、近代化遺産を地盤工学の観点から検討して、研究成果を地盤工学会等の22編の学術論文として公表している。そして、これらの研究成果は、“日本の近代化遺産-地盤工学からの謎解き-” (参考文献1)として 2023 年に出版した。図1は、研究対象とした近代化遺産の位置を示している。小樽防波堤から台南水道 (台湾)に至る。時代的には、佐賀藩の築地反射炉(嘉永3:1850年)から採り上げている。江戸幕府による韮山反射炉(安政4:1857年)、佐賀藩三重津海軍所(安政5:1858年)、官営富岡製糸場(明治5:1872年)、琵琶湖疎水(明治23:1890年)、東京湾の第三海堡(大正10:1921年)等の世界遺産、重要文化財、国指定史跡、近代化遺産(文化庁)、近代化産業遺産(経産省)、選奨土木遺産(土木学会)に含まれる約60施設である。

受賞研究では、一般的な上部構造とともに基礎および地盤の特徴を分析・検討・考察している。遺産建造物下の地盤構成と基礎構造の可視化を通じて、上部構造と基礎構造との不可分な必然性を、建設方法と設計思想とともに検討している。幕末以降の近代化遺産の建築材料の変遷に関する調査では、レンガ、コンクリート、岩石等に関して、非破壊試験等で強度を測定し、強度の実態とその変遷を分析・考察している。また、基礎地盤の地耐力の評価等には、各種の現地試験や、地盤から採取した土の強度・変形特性に関する各種試験から、地盤特性の定量的な評価を行っている。

日本イコモス賞2024の受賞は、『文化財に関する地盤および基礎という地盤工学的観点を加えたユニークな研究に加え、これらの成果を踏まえた文化財保存活動』が評価された(参考文献3)。

3.第一海堡の現状と保存活動

1) 第一海堡の概要

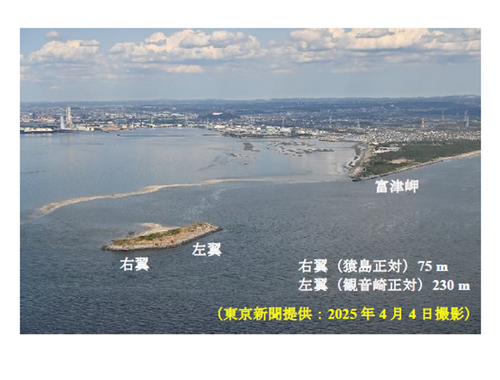

我が国は日清戦争(1894:明治27年)までに、東京湾要塞だけでも横須賀軍港地区(8砲台)、観音崎・走水地区(15堡塁砲台)、富津地区(2堡塁砲台)に計25の堡塁砲台を設置した(参考文献4)。写真1は、第一海堡と富津岬を遠望している。第一海堡は、千葉県富津岬沖1,200 mに位置している。当時の大砲の有効射程距離は3 kmであることから、猿島砲台の東の海域に3つの人工島を構築して台場を設置した。明治以降、海上の台場は海堡と呼称されている。

第一海堡は、1890(明治23)年に竣工している。日清戦争の開戦4年前である。その後、第二海堡と第三海堡が、それぞれ1914(大正3)年と1921(大正10)年に竣工した。第二海堡は、東京湾航路の保全のための護岸等の改築や整備が、ほぼ終了した段階にある。第三海堡は関東大震災(1923:大正12年)による被災で岩礁化したことに起因する海難事故防止のために、−23 mまで撤去(2007:平成19年)された。これらの海堡のなかで、第一海堡は建設当時に近い状態で唯一現存している。猿島砲台(1884:明治17年竣工)や千代ケ崎砲台(同1895:明治28年)は、国指定史跡に指定(2015:平成27年)されているが、第一海堡は、同等以上の遺産価値を有しているにも拘らず、文化財化への動きを含めて、十分な現状確認も行なわれていない。

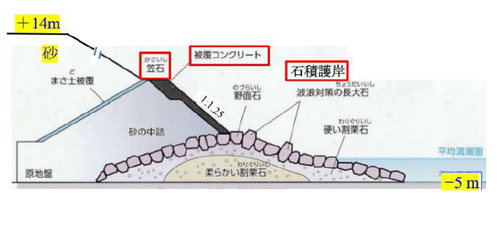

図2(参考文献5)は第一海堡西側の東西断面を示している。外周に基礎石を投⼊して、その上に野面石(のづらいし)で囲った捨石護岸を築き,防波のために石積護岸と被覆コンクリートを構築して標高+14 mまで海砂で盛土している。砲台は,盛土砂の上に直接設置している。7.3万㎥の石材と12.9万㎥の砂が使⽤された(参考文献6)。両翼の角度を135°に設定して、右翼(75 m)と左翼(230 m)を、それぞれ猿島と観音崎に正対させている。

東京湾口部の外洋の影響を直接受け、平時でも1.0 m/sの潮流下、5 mの水深に人工島を構築することは今日でも難工事に違いない。

第一海堡は、ワンスケランベック大尉(Pieter Gerald van Schermbeek)(オランダ)を、建設時に招聘して意見を聞いたり、海外技術(波力を測り設計に用いる、プレローディング工法、平板載荷試験、アスファルトによる防水)を我が国で初めて海堡建設に導入している。国の存亡を決することから、時の最先端の技術が軍事に集約されるのは、世の常である。これらの海堡は、我が国の従来技術として、20 cmの土の巻出厚、掩蔽壕(えんぺいごう)のコンクリート上の緩衝材としての土層(ロックシェドなどの設計につながる)、コンクリートの周到な施工、場所と用途に応じて適切な大きさの安山岩(新小松石)と凝灰岩(房州石)等を使用することに加え、日本古来の石組技術も用いて構築している。そして、これらの技術は、海岸構造物のみでなく、大規模な宅地造成、道路建設、斜面防災などに、今日そのまま受け継がれている。

第一海堡は、上述のように文化財のみならず技術史の観点でも、見過ごすことができない多くの貴重な内容を含む遺構である。第三海堡の観測所、砲台砲側庫、探照灯、大型兵舎の遺構は、横須賀市の追浜緑地とうみかぜ公園に移設展示されている。そして、これらの施設は、神奈川県重要文化財に指定(2018年)されている。第一海堡の文化財としての価値を認識して、文化財化への施策も必要である。

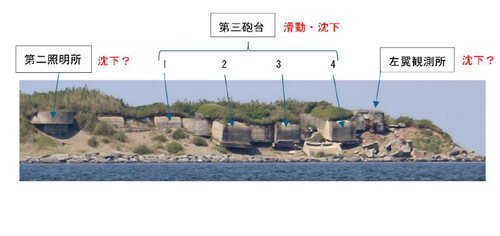

2) 第一海堡の2019年から6年間の変状

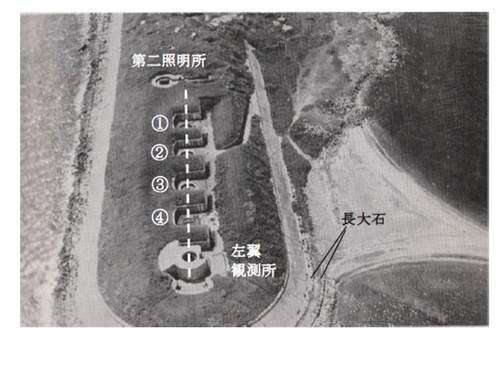

写真2は、第一海堡の南東側の第二照明所、第三砲台、左翼観測所を示している。この写真は、国土交通省 東京湾口航路事務所の協力で撮影(2024年6月3日)した船上からの遠望写真である。各構造物の沈下・滑動・転倒・崩壊が著しい。2019年に、第一海堡に上陸した時からの変状として、第三砲台の3と4の間のコンクリート構造物が滑動・転倒・崩壊している。石積護岸の崩壊に加え、被覆コンクリートの存在は、この写真からは確認できない。これらの構造物は、海面近くまで滑動している構造物もあり、被害は極めて甚大である。第一海堡の第二照明所や左翼観測所の沈下や滑動の変状も著しい。

現地調査した2019年11月7日と、2025年6月9日と17日に撮影した写真3と写真4の比較から、この期間の第一海堡の変状を分析する。これらの写真番号の(a)と(b)は、それぞれ2019年11月7日と2025年6月9日に撮影している。そして、前者からの後者の特徴的な変状を以下に要約する。

【写真3について】

1) コンクリート構造物は、盛土砂の上に直接基礎で設置されている。また、構造物の水平移動を防ぐ突起物は構造物の底面にない(写3 (a))。

2) 第三砲台や左翼観測所は、海側への滑動と沈下が著しい(写3 (b))。

3) 第二照明所、第三砲台と石積護岸の間の平坦な領域が減少している。これは、第二照明所と第三砲台の構造物が石積護岸(海)側に滑動しているのが理由である。

4) 平坦面は、海水の流れによって形成された地形である。

5) 砲台3と4の間のコンクリート構造物((写3 (b):①)は、海側に転倒後2分割している。

【写真4について】

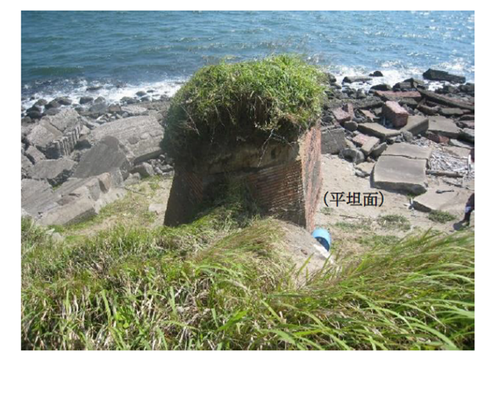

1) 斜面にある構造物手前の青色のビア樽形状のプラスチック製容器(写真4 (b):直径56 cm、高さ90 cm)は、海からの漂着物である。この漂着物上側の標高は4.28 mであり、この部分まで少なくとも海水が到達したことを示している。

2) 写真に記した①②③の構造物塊の周囲の砂(写真 (b))は、上部から移動しており、2019年からそれぞれ11cm、20cm、22cm埋まっている。

3) 斜面が崩壊して、構造物手前の山側の砂斜面が上部から移動した植生で置き換わっている。

4) 植生は、斜面下方に同様な大きさの塊状になってずり落ちている。崩壊砂は、平均粒径が0.2~0.4mm、均等係数が2~3の細砂~中砂である。植物根の長さは、30cm程であり、地盤としての砂を植物根の長さで一体的に拘束している。砂の移動に伴ない、砂に根付いた草根の範囲で、砂と植物が一体的に斜面下方に移動(草根を含む植物が塊として分離)するメカニズムと解釈できる。したがって、この草塊の移動は、草根の下の砂の移動速度を反映している。6つの草塊(a~f)の集団は、1.5~2.0mの長さの塊で約20 mの斜面を2019年11月から、長く見積っても約6年半で滑動している。fの下の標高は、1.68 mである。この砂は、草塊の大きさとその間隔から、恒常的にほぼ等速度で滑動していると推察される。

5) 構造物塊②と③の手前には、多数の流木が漂着している。同①の手前の流木の直径と長さは、それぞれ21 cmと1.6 mである。

本稿では、図と写真の枚数は10に制限されている。他の写真等に対する検討(参考文献7)を踏まえて、この同じ期間の変状は以下のように要約出来る。

1) 中央凸角砲座周辺の構造物は、降雨や波浪等による砂の移動に伴う沈下に加え、海側に滑動・転倒している。

2) プラスチック製(青色)の大型容器(写真4(b)の中央)、木材、鉄材の漂着物から、高潮や波浪時の海水は、第一海堡南側では標高5.7 m以上に到達している。被覆コンクリートやコンクリート構造物、煉瓦構造物は、石積護岸の破壊によって、埋立て砂が海に流出することに加え、波浪や海水による直撃等を受けた影響等によって、沈下・滑動・転倒している(写真2,3,4, 後述写真6)。

3) これらのコンクリートや煉瓦構造物は、沈下・滑動・転倒の過程で破壊され、塊状になり細分化している(写真2,3,4, 後述写真6)。

4) 鉄材の漂着や構造物(写真3, 4, 後述写真6)の破壊形態から、海水の破壊力は大きい。

5) 2019年に各場所に存在した自立斜面(写真3(a), 4(a))は、総て消失している。また、大部分の砂斜面も緩傾斜になり、第一海堡の天端からの植物が2m程の塊状になって、標高1m辺りに形成された平坦面近くまで滑動している(写真4 (b))。平坦面(写真3(a), 写真4(a), 後述写真6)は、海水によって砂が移動した痕跡である。

6) 写真4(b)に示す草塊aの上の最上部の植物は、盛土の最上部(天端)から迫出(オーバーハング)しているが、長さ30cm程の植物根が植物塊の自重で引き千切られて、砂の崩壊によって海面近くまで移動するメカニズムが明らかになった。天端からのこの移動は、長く見積っても6年7カ月で達成されている。写真4(b)に示すfの下端部の標高は、1.68 mである。この斜面の平均勾配は、27°であり、この砂の安息角(26~30°)(参考文献1)と同等である。これは、上述した砂斜面の崩壊メカニズムを支持する。一面せん断試験の拘束圧下で得た内部摩擦角は37°(参考文献1)であり、崩壊斜面の安息角より大きい。

7) 天端からの植物塊の移動は、砂の崩壊速度を反映している。これらの植物塊周辺や下部には、新たな植物が芽生えて生育を始めている(写真3, 4, 後述写真6)。

写真5は、浄法寺による書籍(参考文献4)に掲載されている写真であるが、撮影された年月は示されていない。この書籍が出版された1971年には、第二照明所から左翼観測所に至る石積護岸の崩壊は始まっていることが認識できる。しかし、この写真右下の左翼先端部北側の石積み護岸の2列の長大石は、確認できることから、この部分の長大石は1971年頃も健全であると判断できる。

写真2から写真4で示した6年7カ月の期間の第一海堡の変状から、構造物の破壊、被覆コンクリートの施工、盛土の締固め方法、斜面の崩壊メカニズム等を考察する。写真6は、写真4(b)に示す草塊aの上部から護岸(海)側を望んでいる。斜面の崩壊と構造物の破壊は、これらの写真から以下のように進行すると解釈される。

1) 石積護岸の石材は、波浪や波力によって移動・破壊され、長大石の列も消失している(写真6)。

2) 図2に示す石積護岸下部の割栗石が波力等の影響で移動・崩壊・細分化することで、被覆コンクリート下部やその背後の砂が海に流出する。

3) 被覆コンクリート(厚さ50cm)は無筋である。コンクリートを支える下の砂が流出すると、被覆コンクリートはその自重で割裂破壊する。この破壊に伴って、笠石(図2:幅600、高さ450、奥行き800 mm)はコンクリートから分離して、コンクリートも破砕して小さくなる(写真3)。被覆コンクリート下部に形成された砂の消失による空洞と盛土砂の状態(参考文献7)から、当時の仕様書(参考文献8)に従った20 cmの締固め施工の実態も判読できた。

4) 被覆コンクリート裏面には、コンクリートの各型枠の跡が段差として認識できた(参考文献7)。被覆コンクリートの表面には型枠幅の筋が残っているが、段差はない。盛土の各締固め層の境界面には、コンクリート固化前の流動体の痕跡がないことから、各段の型枠による打設コンクリートの固化後に、型枠を外して盛土砂を締固めていると判断できる。砂の巻出し厚は、コンクリート打設時の型枠や固化したコンクリートによって、適正な層厚管理が行なわれていることになる。

5) 写真4(b)の植物が滑動している斜面の最上部の植物は、斜面の砂の滑動により、空中にオーバーハングしている(参考文献7)。植物根の長さは30 cm程度である。砂の滑動が進むと、オーバーハングが拡大して、植物の自重に耐えかねて分離した植物塊が砂とともに斜面を滑動する。笠石や被覆コンクリートの沈下・滑動の状況は、写真3でもよく認識できる。この植物塊の大きさは、砂の均等係数が2程度の均一粒径の粘着力が0 kN/㎡である(参考文献1)ことから,草根が下方に移動する際の植物塊の重さと植物根の横方向の引張に対する耐力に支配されていると推察される。

6) 盛土砂の流失は、大型の煉瓦やコンクリート構造物の沈下・滑動・転倒・崩壊(写真2~4,写真6)に直結する。これらの構造物は、締固めた砂上に直接基礎として設置されていることから、この砂の動きに支配されるのが理由である。

7) 写真2~3に示すように、大型構造物が滑動・転倒して更に海に近づくと、波浪や流動する海水の波力によって、更に細分化する(写真6)。そして、その後海中に没することになる。

写真5の上と下に写る構造物は、それぞれ第二照明所と左翼観測所であり、その間に4つの第三砲台がある。第三砲台と左翼観測所の構造物は、左翼軸の中央部に設置されているので、写真5に示す構造物の基礎地盤としての砂の浸食と崩壊の影響は、翼軸の中央部まで及んでいることになる。

第一海堡周辺の水深と潮流は、それぞれ5 mと1 m/s (=3.6 km/h)である。2019年からの6年7カ月(第三砲台のコンクリート構造物:写真3(b)の①は、3年1カ月)の変状を踏まえた今後の第一海堡の存在を考えると、気象や海象に支配されるとは言え、降雨や波浪による砂の浸食や移動による人工島の海中への消失やその過程で発生する構造物の破壊・消失(海の藻屑化)は、十分に想定される事象である。貴重な歴史遺産や唯一無二の掛替えのない文化財(第一海堡)の修復や保存は、看過できない喫緊の課題である。

石積み護岸の石材は、真鶴産の安山岩である。この安山岩は江戸城の石垣以外にも、横須賀ドック、千代ケ崎砲台、猿島砲台等の東京湾要塞でも多用されている(参考文献1)。石積み護岸、コンクリートや煉瓦構造物の滑動・転倒・崩壊、斜面の崩壊以外にも、長大石の塩類風化に起因した蜂の巣構造による石材の風化と劣化も著しい(参考文献7)。塩類風化の結果は、長大石間の隙間の拡大等につながり、石積みや被覆コンクリートへの波力の被害を助長することになる。

石積み護岸や被覆コンクリートへの波浪や波力を緩衝する長大石は、第一海堡を除く他の港湾構造物には存在していない。長大石は、第一海堡の文化財価値を担保する要素の一つであることから、石積護岸の修復・保存を考慮する際は、波力による石材の移動や細分化に加えて、このような塩類風化による侵食対策も必要である。

4.第一海堡の修復と保存に向けて

盛土砂の流出の主因は、図2に示す石積護岸の崩壊である。今後の盛土砂の流出とそれによる煉瓦やコンクリート構造物の沈下・滑動・崩壊を防ぐには、図2に示す石積み護岸と被覆コンクリートの修復に加え、盛土砂の修復後に、構造物を元の位置に戻すことである。この時、第一海堡の遺産価値を担保する修復を考慮するならば、修復した構造物の下の地盤は、コンクリート等で置き換えるのではなく、当時の埋立て砂として使用した富津岬や横須賀市の海砂(参考文献9)を用いて20cmの巻き出し厚で造成することがISO 138822(参考文献2)の基礎の正統性を担保することになる。

高潮時の台風による波浪等による石組み護岸の被災を防ぐために、その外側に防波堤等を設置することは、第一海堡本体の文化財としての価値を損なうことにはならない。世界遺産である長崎県の直島でも文化財価値を損なわないこのような島の修復が行なわれている。

唯一無二の第一海堡の修復・維持・管理・保存に向けた施策は、学術のみでなく文化財保護や観光資源(観光ツーリズム)の観点でも喫緊の課題である。時間的な余裕は、寸分もない程被害が進行している状況である。この状況をくい止め、損なわれている遺産価値や、今後の維持・管理の増強を図ることは、関係学協会や行政機関のみならず、後の世代に対する今日の責務である。海の藻屑になると、第一海堡の修復は二度と出来ない。

第一海堡の異変の確認(2024年6月3日)を受けて、担当行政区である富津市への第一海堡の惨状説明は、2024年6月21日に行なっている。日本イコモスは、2025年度から第一海堡の被災の広報と救済するための2つの委員会の立ち上げを決めて、その活動を開始している。維持・管理が確実に前進する方策を模索している。

5.おわりに

日本近代化遺産の地盤工学的研究の中で、日本イコモス賞受賞の内容に加え、第一海堡遺構の保存活動の一環として、第一海堡の歴史的背景と、その設計・施工・工学的価値等を考察し、被災に対する修復と保存に向けて、地盤工学的に分析した。

本稿の第一海堡の現状に関する主要な結論は、他稿(参考文献7)を踏まえて以下のように要約される。

1) 東京湾海堡建設の歴史的背景と、設計・施工・工学的価値を考察した。我が国の海堡は、江戸中期のロシアの南下政策に対抗するものであり、東京湾海堡の設計は、英国・プロシア・ロシアの砲台調査を受けてロシアの丁字(ちょうじ)海堡に準拠した。砲台等の配置は、英国のスピットへット円筒堡を参考にしている。

2) 海外技術として、i) 波力を測り設計に用いる、ii) プレローディング工法、iii) 平板載荷試験、iv) アスファルトによる防水、を我が国で初めて海堡建設に導入した。我が国の従来技術として、盛土砂の巻出厚20 cm、掩蔽壕のコンクリート上の緩衝材としての土層(ロックシェットなどの設計に繋がる)、コンクリートの周到な施工、場所と用途に応じて適切な大きさの花崗岩、安山岩、凝灰岩の使い分けに加え、護岸や消波ブロックに対して、日本古来の石組み技術を用いて構築されている。これらの技術は、海岸構造物のみでなく、大規模な宅地造成、道路建設、斜面防災等に、今日そのまま受け継がれている。したがって、第一海堡は文化財としてのみならず、技術史の観点でも見逃すことができない貴重な内容を含む文化財的遺構である。

3) 第一海堡の護岸、消波ブロックの崩壊・変形・移動に加え、第一照明所、第一砲座、中央凸角砲座、機関砲座、第二砲台、第二照明所、第三砲台、左翼観測所の各構造物の沈下・滑動・転倒・崩壊が著しい。これらの被災構造物は、第一海堡の南側に集中しており、構造物下の盛土砂の流出が変状の主因である。この砂は、細粒分含有率が1.3~2.1%の礫混じり砂に分類され、平均粒径0.19~0.43 mmの均等係数1.82~2.80の液状化対象砂である。そして、構造的な粘着力は、0 kN/㎡である。

4) 2019年の上陸時に確認された自立斜面は、2025年調査では、総て崩壊して緩傾斜化している。この緩傾斜面には、長さ2 m程の植物塊がほぼ等間隔で砂と共に移動している。最上部の植物は、盛土の最上部(天端)からオーバーハングしているが、長さ30 cm程の植物根はこの植物塊の自重で引き千切られて、砂の崩壊によって海面近くまで移動するメカニズムが明らかになった。天端からのこの移動は、長くみても6年7カ月の間で、ほぼ等速度で進行している。これは砂の崩壊速度を反映している。

5) 被覆コンクリートの施工と、その下の盛土砂の締固めは、20 ㎝高さの型枠でコンクリートを打設して、コンクリートが硬化した後に、型枠を外して盛土砂を締固めている。砲臺建築仕法通則(参考文献8)に従う砂の巻出厚の管理は、この方法によって適正かつ確実に行なわれていることが明らかになった。

6) 左翼南東部に位置する第三砲台と左翼観測所の構造物は、左翼軸の中央に設置されていたが、砂の流出は、この中央付近まで及んでいる。これらの主要構造物の沈下・滑動・転倒は、長く見積もっても2019年11月から6年7カ月(一部は3年1カ月)の間に発生している。

7) 砂の流出の主因は、雨水と波浪で飛散する海水による。大型構造物は、海面近くに移動する過程で細分化している。第一海堡が位置する水深5mと3.6 km/hの潮流を考慮すると、人工島もこれらの構造物も海の藻屑になる現実を強くする。掛け替えのない文化財である第一海堡遺構の修復と保存は、喫緊の課題である。

謝辞:第一海堡は千葉財務事務所が管理しているが、上陸調査は同事務所の許可を得ている。また、2019年と2025年調査は、それぞれ国土交通省湾口航路事務所と防衛大学校を中心とする調査団で実施した。これらの関係各位に深甚の謝意を表する。

(地盤工学研究所)

参考文献

1) 正垣孝晴:日本の近代化遺産-地盤工学からの謎解き-, 技報堂出版, 2023, 208p.

2) ISO138822, Bases for design of structures-Assessment of existing structures, Second edition, 2010-08-01, 2010, 45p.

3) https://icomosjapan.org/media/, 日本イコモス賞日本イコモス奨励賞 2024, 選考結果報告書,_dFvezIM.pdf.

4) 浄法寺朝美:日本築城史―近代の沿岸築城と要塞, 原書房,pp.107-120, 1971.

5) 国土交通省関東地方整備局 東京湾口航路事務所:第一・二海堡に関するパンフレット, 2015.

6) 国土交通省関東地方整備局 東京湾口航路事務所:東京湾第三海堡建設史, pp. 148-306, 2005.

7) 正垣孝晴・岩切宗利:第一海堡の現状と地盤工学的分析, 地盤工学ジャーナル,投稿中,2025.

8) 陸軍省工兵方面本署:砲臺建築仕法通則, 明治27年5月改正, pp.205-209, 1894.

9) Shogaki, T.: Identification and in-situ dynamic strength properties of reclaimed 3rd Meiji fortress sands, Soils and Foundations, Vol. 56, No. 5, pp. 915-926, 2016.