「ヴェニス憲章60周年―人類の遺産保存のために」を聴講して

「ヴェニス憲章60周年―人類の遺産保存のために」を聴講して

Reflections on the Event “60th Anniversary of the Venice Charter – For the Preservation of Humanity’s Heritage”

下間 久美子 Kumiko SHIMOTSUMA

はじめに

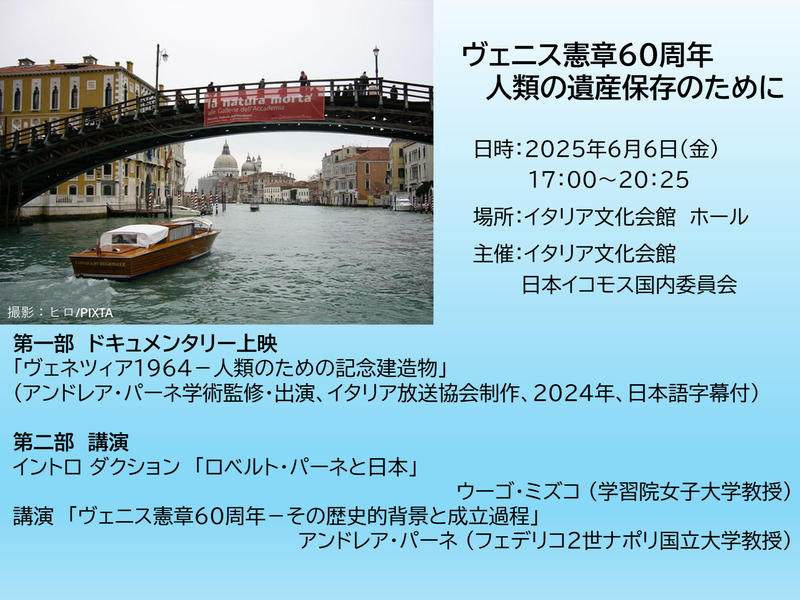

2025年6月6日(金)17時から20時30分頃まで、イタリア文化会館と日本イコモスの主催により、「ヴェニス憲章60周年―人類の遺産保存のために」と題するイベント(以下、「本イベント」)が開催された。本イベントは二部構成で行われ、第1部では『ヴェネツィア1964―人類のための記念建造物』(アンドレア・パーネ学術監修・出演、イタリア放送協会制作、2024年)が上映され、第2部ではアンドレア・パーネ教授による講演が行われた。

アンドレア・パーネ教授はフェデリコ2世ナポリ国立大学の教員で、建築遺産の保護を専門とし、イタリア文化省での勤務経験も有する。また、ヴェニス憲章起草者の一人であるロベルト・パーネ氏を祖父に持つ。1964年のヴェニス憲章採択から60周年を迎えるこの節目に、同教授の研究成果に基づき、日本では知り得ない資料や視点から憲章成立の過程を学ぶことができたのは大きな幸運であった。

日本イコモス第1小委員会(憲章小委員会)では、2025年1月に『英仏版の比較検討から読み直すベニス憲章』を刊行し、同年3月にホームページで公開している。本稿は、その作業に参加した一人として、本イベントを聴講した所感を記すものである。なお、同報告書では平成3年6月28日付内閣告示第2号「外来語の表記」に基づき Venice Charter を「ベニス憲章」としたが、本稿ではイベントの表記に倣い「ヴェニス憲章」と記す。

(1)「ヴェネツィア1964-人類のための記念建造物」を視聴して

イタリア放送協会(RAI)が制作した本作品は、メモを取るのも忘れるほど内容が充実していた。特に印象的であったのは、市民総出でワルシャワ(ポーランド)の市街地を再建する様子を記録した映像である。

この映像を契機に、改めてヴェニス憲章第1条に規定される「歴史的なモニュメント」の定義を見直してみた。第1条は二つの文から成るが、第1文におけるフランス語版と英語版の表現の違いが以前から気になっていたからである。両者は共通して、モニュメントは単体の建築にとどまらず都市的・農村的環境を含むこと、さらにその環境が文明・発展・歴史的出来事の証しとして価値を有することを規定している。しかし比較すると、フランス語版に比べて英語版は証拠の捉え方がより客観的である。

世界遺産「ワルシャワ歴史地区」は、登録に際して次のように評価された。すなわち、「歴史的都市全体を対象とした包括的な保存活動の開始は、ヨーロッパにおける特異な経験であり、保存の学説と実践の検証に寄与した」として基準(ⅱ)が適用され、「意図的かつ完全に破壊された都市の包括的復元の卓越した事例であり、その物質的復元の基盤には国民の内的な力と決意があり、それによって世界史上類を見ない規模の再建が成し遂げられた」として基準(ⅵ)が適用されたのである。しかし、審査過程では大部分が「復元」であることに懸念が示され、議論は難航したという。

「復元」であることが問題視されるとは、すなわち証拠となる物的遺構が十分に残っていないことを意味していたのであろう。今回、ワルシャワの映像を目にしたことで、都市が全体として歴史的出来事を物語るという状況を感覚的に理解することができた。同時に、フランス語版と英語版の表現の差異が、遺産の価値解釈に大きな影響を及ぼしうることにも気づきを得ることができた。

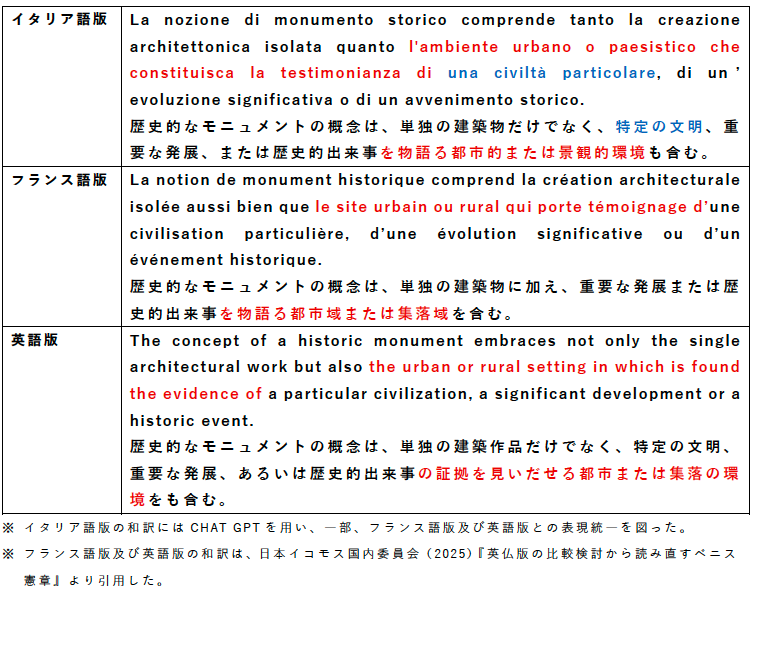

試みとして、第1条第1文についてイタリア語版をAI翻訳し、フランス語版・英語版と比較した(下表参照)。興味深いことに、フランス語版と英語版が「農村、集落」に相当する rural を用いるのに対し、イタリア語版では「景観的・風景的」を意味する paesistico が使われている。また、イタリア語版にはフランス語版や英語版に見られない「特定の文明(una civiltà particolare)」という表現が含まれている。フランス語版を原文とすれば、英語版はより客観性が強調され厳格であるのに対し、イタリア語版は主観性が強く包括的であると考えられよう。

(2)アンドレア・パーネ先生の御講義を拝聴して

ヴェニス憲章が採択された第2回歴史記念建造物関係建築家・技術者国際会議は、イタリア政府の誘致によって実現したものである。この会議では、イタリアのピエーロ・ガッゾーラ(1908–1979)とロベルト・パーネ(1897–1987)、そしてベルギーのレイモン・ルメール(1921–1997)が中心的な役割を果たし、憲章の起草に大きく貢献した。彼らの仕事は国際的な文化財保存理念の形成に決定的な影響を与えたとされる。

日本イコモス国内委員会(2025)『英仏版の比較検討から読み直すベニス憲章』では、ルメールの貢献に関する相応の情報を得ることができたが、ガッゾーラやパーネの考えがどのように反映されたのかについては手掛かりが乏しかった。この点で、アンドレア・パーネ教授の講義は非常に有意義であった。

とりわけ印象に残ったのは、講義で紹介されたゲルトルーデ・トリップ(1914–2006)の言葉である(注1)。これは、「ヴェニス憲章のビジョンは、保存の理念に誰よりも精通していたガッゾーラとパーネの頭に浮かんだものであった。当時、憲章の構成はイタリアの法律をもとにしていたが、フランス的な論理的調整を経て非常に明確な表現となった。ルメールはベルギー人であったが、厳格なフランスの伝統を代表していた」(東京イタリア文化会館訳)というものであった。この証言は、フランス語版とイタリア語版の比較の意義をあらためて思い起こさせるものであった。

アンドレア・パーネ教授は、ヴェニス憲章に関し、文化遺産のすべての課題を包括的に解決する文書と理解してはいけないと強調する。確かに現代の視点から見れば不足も多い。たとえば、憲章のタイトルに含まれる site は国や地域によって解釈が異なるが、定義は与えられていない。また、都市や集落、景観に関する記述も少なく、その後の国際的な規範によって補われてきた経緯がある。

日本では1970年9月、ユネスコの協力を得て日本ユネスコ国内委員会と文化庁が京都市と奈良市で開催した「京都・奈良伝統文化保存シンポジウム」で(注2)、ヴェニス憲章が参考資料の一つとして示された。当時、京都市都市開発局で市街地景観条例の制定に携わり、このシンポジウムで状況報告を行った大西國太郎は、連日の新聞報道の後押しもあり、美観風致に対する市民の合意形成において大きな助けとなったと述懐している。一方で、日本にはすでに古都保存法や風致地区制度があったため、山麓の文化財集積地には配慮が及んでいたものの、都市部の町並みまでは手が届いていなかったと回想している(注3)。今日のヴェニス憲章の解釈は、当時に比べ、はるかに厚みを増しているといえるだろう。このような意味で、ヴェニス憲章は文化遺産の保存史の基準点なのである。

さらにパーネ教授は、ヴェニス憲章の主要な目的は、第二次世界大戦後のヨーロッパにおける長い再建期を経て、様式的復元のあらゆる仮説を退け、物質的真正性に基づく明確で正しい修復の基準を定めることにあったと説明する。ただし、憲章は「推測的な復元を含む修復」を明確に禁止しているわけではない。その扱いについては言語ごとに違いがある。英語版は修復の一部としてやむを得ないものと受け取れるが、フランス語版は「美的または技術的理由で不可欠」と条件を付し、修復とは区別される「建築的創作」として位置づけている。イタリア語版もフランス語版に近い立場を示している。

このことから、私たちは英語版やそれに基づく日本語版に頼るだけでなく、フランス語版やイタリア語版を参照しながらヴェニス憲章を読み解くべきであろう。その先にはきっと、歴史的環境における温故知新の実践につながる、より広い視点が開けるに違いない。そして、日本イコモスだけでなく国際ICOMOSの多くの会員も、ヴェニス憲章の各国語訳には地域的な特質が反映されていることを十分理解したうえで、その将来を考える必要がある。本イベントを聴講しての感想は、以上のとおりである。

おわりに

本イベントは、シルヴァーナ・デマイオ館長をはじめとするイタリア文化会館職員の皆様とウーゴ・ミズコ先生(学習院女子大学教授、日本イコモス会員)のご尽力により実現に至ったものである。イコモスの設立経緯に鑑み、日本イコモスとの共同開催という形式をとってくださった御配慮に、深く感謝を申し上げたい。

シルヴァーナ・デマイオ館長は、日本の近代史及び日本とイタリア関係史を御専門とし、東京工業大学で修士号と博士号を取得されている。また、ウーゴ・ミズコ先生は、ミラノ工科大学にて歴史的建造物の保存修理について学ばれた後に、東京大学で博士号を取得され、ユネスコ・カイロ事務所やユネスコ本部・世界遺産センター、東京文化財研究所等で実務経験を積まれている。末筆となるが、日本とイタリアをよく知る二人の御専門家により、まさに両国のかけはしとなるような素晴らしいイベントが開かれたことに、心からの敬意を表わしたい。

(國學院大学)

【注】

1) Gertrude Tripp and Daniele Kárász (1964): Venezia e la Carta del Restauro, ANANKE, Quadrimestrale di Cultura, Storia e Tecniche della Conservazione, 48/Nuova Serie, Florence 2006

2) 正式名称は「京都・奈良の都市計画における歴史的地域の保存と開発に関するシンポジウム」である。

3) 町並み保存制度成立史研究会(会長:苅谷勇雅)が大西國太郎に2013年12月15日に実施したヒアリングによる。記録は当研究会がFacebookにて公開している。