日本イコモス奨励賞によせて 『「洗い」の日本建築史-建築の経年と木肌処理技術』を刊行して

日本イコモス奨励賞によせて 『「洗い」の日本建築史-建築の経年と木肌処理技術』を刊行して

On the Occasion of Receiving the ICOMOS Encouragement Award : With the Publication of "Arai" washing in Japanese architectural history : architectural aging and wood surface treatment techniques

中山 利恵 Rie NAKAYAMA

はじめに

日本の木造建築に施される「洗い」と呼ばれる技術があるのをご存じだろうか。汚れた衣服や食器を洗うように、建物を洗う。なじみの無い人には、不思議な行為に思えるだろう。しかし、京都や大阪などを中心に現代でも「洗い屋」と呼ばれる専門の職人が存在し、伝統的な仕事を今に伝えている。この「洗い」とは何か。いつから始まり、どのような歴史を経て現代に引き継がれてきたのか。またそこで扱われる建築の「古び」を操作する行為に着目する事で、日本人の建築の経年に対する美意識を解き明かすことができるのではないだろうか。このような問いが、私のこれまでの、これからの研究の原点である。

本稿は日本イコモス奨励賞受賞にあたり、拙書『「洗い」の日本建築史』にまとめた筆者のこれまでの研究の概要と、近年の「洗い」業界の動向について書かせて頂くものである。

「洗い」とは何か

「洗い」とは灰汁(あく:灰を水でさらしたアルカリ溶液)や化学薬品等で木肌の汚れや変色を落とす技術である。そして「木肌削り出し」は、ここでは、経年した木肌の風食や汚れを削り取り、新しい木肌を出す技術全般をさす。さらに「色付け」は、煤・弁柄・拭き漆・墨等で木造建築の木肌に色付けを施す技術である。防腐・防虫効果や木部の修理材の新旧差の調和や、意図的な時代付けを目的としたものがある。これら経年した木肌の調整を目的とした行為全般を、本書では「木肌処理技術」と呼んでいる。

一般的に、「洗い」は古建築の経年による変色・汚れ落としを目的としたものがよく知られている。これにより、古びた建物の外観の視覚的印象を新築に近づける効果があるのだ。一方で、完成直後の建物に施される新築の「洗い」もある。主に白木の木肌についた手垢等、施工中の様々な職方が付けた汚れを落とすことが目的だ。もしこれを怠ると、完成後数ヶ月で天井や軒裏の白木部分に指紋や足跡が浮かび上がってきて、施主のお叱りを受けるといったことが起こってしまう。このため、新築の洗いは現代の洗い屋にとって特に重要な仕事の一つなのである。

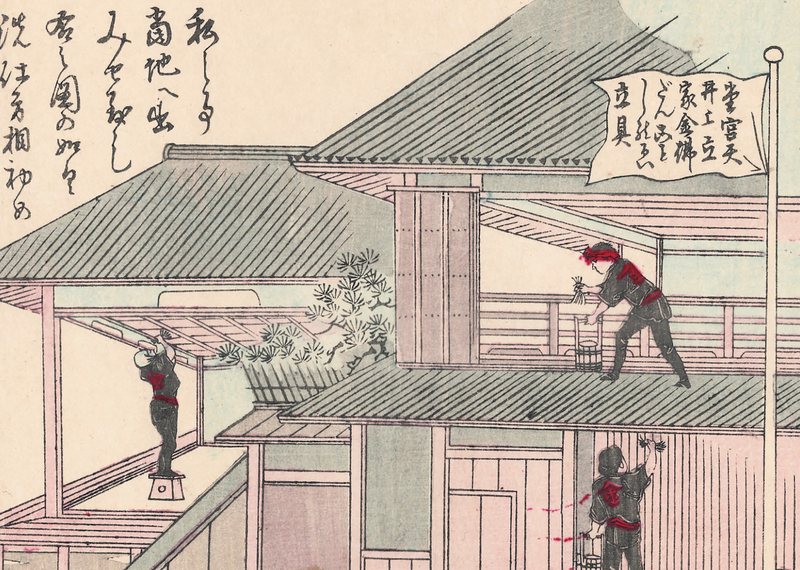

それでは次に、現在に伝わる伝統的な洗いの工程を簡単に紹介していこう。古建築を対象とした洗いは①コソゲ ②水打ち ③灰汁引き ④ササラ ⑤濯ぎ ⑥灰汁抜き ⑦濯ぎ ⑧仕上げ という概ね8工程で行われる。

まず①コソゲ。「コソゲ」とは幅1寸ほどの鉄板の先をほぼ直角に折り曲げた形状の刃物で、これにより風食による凹凸を削るという作業である。現代では木肌保護のため避けられる傾向が強いが、「木肌削り出し」に通じる行為として、最も強力な汚れ落としの方法であることは想像に難くないだろう。

次に②水打ち。外黒内朱に塗られた「水桶」に汲んだ水を、「水箒」と呼ばれる手箒にたっぷり含ませて、木部に水を塗布する。

そして③灰汁引き。「灰汁引き」は「ゴンボ」とも呼ばれる藺草製の手箒で、灰汁や苛性ソーダなどの薬液を木部に塗布する工程だ。

さらに、茶筅の原料にも使われる破竹の皮を細かく割いて束ねた④「ササラ」を使って木肌をこすり、汚れを浮かせる。

⑤濯ぎでは、水を含ませた水箒で汚れを吸い取るように洗っていく。

次の⑥灰汁抜きでは、「抜き箒」と呼ばれる手箒と「カタテ」と呼ばれる木製の片手桶で、シュウ酸などの酸性溶液を塗布しアルカリを中和させる。

ここで出てきた汚れを除くため再度水箒で⑦濯ぎを行い、乾いた布巾などで拭き上げて⑧仕上げとなる。新築の洗いは、このうち灰汁の工程を省いたものとなる。

木肌削り出し ――古代から近世に至る痕跡と記録

次に、洗いの工程「コソゲ」でも見られた木肌削り出しに通じる行為が、もっとも原初的な木肌の再生行為であるとの仮説のもと、資料調査を行った結果に触れていく。

まずは木肌に残された痕跡の記録調査である。京都・奈良・滋賀の国宝・重文文化財建造物修理工事報告書において、木肌を削り直したと考えられる痕跡について言及している記録を収集し、その内容を検証した。結果得られたのは、①古材転用による新築・移築工事の木肌削り出し②建物全体の美観を目的とした木肌削り出しの痕跡③部分的な美観目的の木肌削り出し(古材転用・破損修理含む)④美観を意図しない木肌削り出し(小屋裏など見え隠れ)の4種の痕跡であった。

この中でも比較的多かったのが②建物全体の美観を目的とした木肌削り出しであった。その痕跡は中世から近世・近代にかけて比較的多く事例が見られ、鎌倉時代に唐招提寺講堂の側柱のみが大きく削られた痕跡や、海龍王寺西金堂の修理時に軸組と組物の風食を削った痕跡、江戸時代においては桑実寺本堂の正面柱の外側のみを削る、唐招提寺金堂の側柱と長押を削って彩色を塗り替えた痕跡が確認されている。そして③部分的な美観目的の木肌削り出しは中世から近世にかけて見られ、床板や天井板、高欄、来迎柱等、特に美観が重視される造作材が主なものであった。④美観を意図しない木肌削り出しも同様に中世から近世にかけて見られたが、建築の改変に伴う部材の寸法変更を目的とした、必要最低限の加工を目的とした削りが主であった。

次に、近世文書にみられる「木肌削り出し」を意味する言葉についても調べた。法隆寺の修理仕様帳である『破損修復諸色一式請切入札仕様根帳』には元禄9年(1696)に「上志やれ有之分ハ削ならし」の記述がある。この「志やれ」は「しゃれこうべ」の「しゃれ」であり、風食した部分を削りならす、という意味だろう。滋賀の弘誓寺における宝暦五年(1755)の『奉願造作之事』は本堂再建のための建築許可願書であり、拝領した堂宇の古材を再加工する「損候所繕志らげ古を用」「取替其外古ヲ用志らげ繕」といった表現が見られる。

さらに、伊勢神宮の近世前期の宇治橋の修理記録も興味深い。宇治橋は内宮参道にかかる木造橋だが、当時は五十鈴川が氾濫するたびに流され建て替えられた。しかし橋口の東西に建つ鳥居は流されずに古いままである。そこで正徳五年(1715)「鳥居古ク相見へ申候ニ付上削」が行われ、これを前例として享保七年(1723)に「鳥居ハ削志らけて立直り」、延享三年(1746)の「同西之鳥居一組上削」が行われた。さらに明治三十三年(1900)『大神宮故事類纂』における年表では、これらの出来事を総称して「白削」と記述していた。このため、ここまでに見られた「上削」「しらけ」「白削」は全て、木肌削り出しを意味する言葉であると理解できる。

文化財修理技術者の岡田英男は、『正倉院文書』所収の石山寺の8世紀半ばに行われた古材を採用した造営の記録に「削改構作竪」「古戸四具削改」といった記述があることを指摘している。この古材の再加工の意味合いが強い「削改」と比較しても、近世文書にみられる「上削」「しらけ」「白削」は、木肌表面を削り直すという、美観の意図が表れた表現となっているのが読み取れるのである。

洗清と清鉋――中世・近世伊勢神宮遷宮記録に見る竣工儀式

伊勢神宮の式年遷宮では、神殿の一連の建設工程が儀式化されている。「鎮地祭」「立柱祭」「上棟祭」など、現代の一般的建設現場にも見られる祭儀もあるため、ご存じの方も多いだろう。しかし、これらの神殿の竣工直後に「洗清」という儀式があり、江戸時代には「清鉋」という儀式も存在していたことはあまり知られていない。ここでは、これらの祭儀が、先に見た「新築の洗い」や「木肌削り出し」に通じる行為として存在するのではないかという仮設のもと、伊勢神宮の古代末から中世から近世にかけての遷宮記録をまとめた『神宮遷宮記』から紐解いている。

まず「洗清(あらいきよめ)」は、伊勢神宮の式年遷宮で新築した神殿を洗い清める儀式である。作所(番匠・大工)が行う造営儀式は、完成した神殿の戸に鍵をうがつ「御戸祭」で終わり、「洗清」以降は一般的に神職が執行する「神事」とされている。『神宮遷宮記』所収の「洗清」の儀式次第を調べていくと、まずその執行者は、「物忌」・「物忌父」と呼ばれる神官が主にとりおこなっている。しかし内宮に関しては作所から何らかの指南を受けている記述が見られた。また、そこで用いられている用途物は「清水」・「桶」・「柄杓」・「拭布」であり、そこでとりおこなわれる所作としては、「御壁板・板敷悉洗之、以巾布拭之」というもので、現代に伝わる「新築の洗い」に共通する道具と所作が見られた。

次に「洗鉋(きよかんな)」とは、式年遷宮で新築した神殿を槍鉋で削り清めるという儀式で、造営に関わってきた工匠たちの最後の務めとして近世初期に式年遷宮儀式に取り入れられ、明治2年度の正遷宮を最後に廃絶している。神宮司庁営繕部の宇津野金彦氏は、その起源を、天正9年(1581) 『天正外宮假殿記』 に「シサリカンナ」であると指摘している。この記録を改めて確認すると、「古殿御内シサリ鉇ノ事」とあり、「古殿」が対象であることが読み取れる。伊勢神宮の式年遷宮は戦国時代の混乱期に約120年の断絶期があるのだが、その間は修理を行いながらの仮殿遷宮で社殿を維持した経緯があった。天正九年の「古殿」とは、天文10年(1541)に織田信長の父、信秀に寄進された仮殿であり、約築40年経た殿内に「シサリカンナ」をかける、つまり、退きながら槍鉋で殿内の床板を削り清めることで、古殿を再生するという「木肌削り出し」に通じる行為が行われていたことが分るのである。

灰汁洗い――近世作事文書に見る洗いの記録

ここでは、水を用いた清めの洗いよりも、実用的な洗浄効果を求めて使用され始めたと考えられる「灰汁(あく)」を用いた洗いの記録をたどるため、近世における木造建築の修理工事を記録した作事日記や金銀出納帳、修理仕様帳等を調査した。

まず近世初期の記録から見ていく。慶長六年(1601)大徳寺真珠庵の増築工事では、既存の客殿に洗いをかけており、『大徳寺真珠庵文書』に「參升一合 藁(以下割注)客殿洗時用共、度〻」の記述が見られた。また『南禅寺文書』における寛永十八年(1641)南禅寺勅旨門(御所から拝領した日ノ門)の移築工事にも「一、百三拾目 左冠請取 日ノ門洗手間」とある。また承応元年(1652)の南禅寺祠堂修繕工事においては

「一、六拾壹匁六分 左冠洗手間廿二人分 一、四匁 蕎麥藁拾六束ノ代、同用

一、四拾貮匁 下塗・上塗左冠入札 一、拾六匁 右之スサ藁之代、但入札」

の記述が見られる。「左冠洗手間」との記述から、左官が洗いを行い、「蕎麥藁拾六束」が洗いのために購入されているのがわかる。ただ、「藁」といえば左官の壁材の可能性が考えられるが、続いて「下塗・上塗左冠入札」「右之スサ藁之代、但入札」の記載が見られ、壁用の藁は別途記載されていることがわかる。ここで、先に触れた日ノ門の洗い手間の「左冠請取」も同様に、左官が洗いを行っていたことを意味しているとわかるのである。

そして元禄年間(1680〜1709)頃から洗いの記録が増加し、薬液の「灰汁」が明記されるようになる。元禄六年(1693)福王子神社拝殿修復工事で「そばがらのあく」洗いが行われ(『仁和寺諸堂社御修復仕様入札帳』)、元禄九年(1696)法隆寺の大湯屋表門修理工事では「惣見得掛リ屋根裏内室素麦わら之あくヲ致さゝら切わらヲ以何反も洗」とあり、「さゝら切わら」を用いた「あく」洗いが行われていたことがわかる(『破損修復一式請切入札仕様根帳』)。

さらに注目されるのが、同じく元禄年間に行われた法隆寺の聖霊院と三経院の修理工事である。元禄十年(1697)『修理方惣勘定帳』に「一、 四百六拾目 南都洗屋 八右衛門」さらに同年の『諸伽藍普請金銀緒拂帳』にも「一、 百三拾目 聖霊院御拝妻高欄 洗方請負銀内借 南都洗や 八右衛門へ渡 受取有之」とある。南都つまり奈良にこの時期専門の洗い屋である「南都洗屋 八右衛門」が存在していたことがわかるのだ。

そして幕末に入ると、洗いがより専門分化していくのが見て取れる。天保七年(1836)知恩院諸堂修復工事の記録『知恩院諸堂社其外修覆諸色代銀請取帳』には、大工手間・材木方・壁方・塗師方など職種ごとの必要材料と金額が記されているのだが、この中に独立した職種として「洗方」の項目が存在していた。そこには、施工範囲と金額の詳細が記録されており、「一、八十二坪二分 灰汁湯洗(中略)代銀三百二十八匁八分」「一、三十八坪六分三厘 灰汁湯洗(中略)一坪付三匁八分」「一、三拾四坪五分 拭洗(中略)建坪一坪付二匁七厘」「一、二百六十四坪九分九厘 拭ふき(中略)一坪付一分四厘」というように、洗いの種別が坪単価と共に記されていた。施工する部位によって洗いの種別が「灰汁湯洗」「拭洗」「拭ふき」と三種に分かれ、その単価は「灰汁湯洗」を二段階にすることで四段階に分かれていたことが読み取れるのである。

以上のように、まず近世初期の洗いは、確立期として灰汁の材料として「藁」が記され、左官が洗いを行っていた。次いで記録の増加する江戸時代中期の元禄年間頃は発展期と位置付けられ、洗いの薬液として「灰汁」が明記され、洗いが専門分化することで「洗い屋」が発生している。さらに近世後期の天明~天保年間頃は洗いの成熟期と考えられ、洗いが修理普請等で独立した職種として一般化するとともに、その仕様が確立され、一定規模の修理工事に異なる種別の洗いが坪単価と共に明示されるに至るのである。

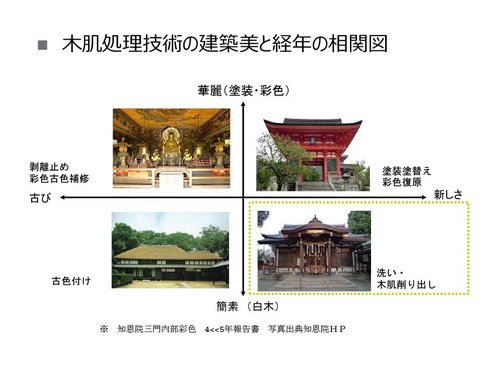

洗いか古びか―日本建築の経年美

ここで改めて、日本建築の美と経年について考えていきたい。日本建築の経年について、新しさを重視する美意識としてまず思い浮かぶのが伊勢神宮の式年遷宮で新築された神殿の姿だろう。一方、古びを重視する美意識に代表されるのが、「わび・さび」といった言葉で表現される草庵茶室だ。さらに建物自体の意匠にも、日光東照宮に代表されるような極彩色の彫刻で装飾された華麗な建築が存在する一方、民家のような白木の簡素な美しさを持つ伝統建築も存在する。この「新しさ」と「古び」を横軸に左右に配し、「華麗」と「簡素」を縦軸に上下に並べることで、木肌処理技術の建築美と経年の相関図を作成した。(図1)彩色の施された華麗な建築の新しさを重視して修復を行う場合、彩色の塗り替えや復元が行われるが、古びを重視するのであれば古色補修や剥離止めを選択することになるだろう。もちろん、オリジナルの塗料を保護するといった観点も忘れてはならない。そして簡素な白木の建物の古びを重視する場合には、古民家再生などに見られる古色塗りが採用される。一方新しさを重視する修理が行われる際には「洗い」や「木肌削り出し」が行われることが想定される。つまりここまで本稿で見てきた木肌処理技術は、先に示した相関図の右下の第四象限に留まる行為だと想定された。

しかし、近世の作事記録を再度注意深く読み解くと、例えば先に触れた南禅寺勅使門の移築工事には、洗いの記述の直後に「油一斗四升之代、同色付用」と書かれ、洗いと色付けが併用されていたことが読み取れる。そして元禄十四年 (1701)に行われた北野天満宮并諸末社堂舎修復工事では、本殿の軸組の白木部分は「見江掛り灰汁湯ニ而悉洗」と「洗い」が指示され、彩色のある千鳥破風の狐格子は「彩色仕直」つまり彩色の塗り替えが行われ、欄間の彩色は「古キニ取合繕彩色」から、彩色の古色補修が指示されているのがわかる。さらに同境内の朝日観音堂修理では白木部分の白削りと彩色古色が併用されていた。つまり近世の作事記録に記された「洗い」は、先の第4象限に留まるものではなく、「洗い」「削り」「古色補修」「彩色塗り替え」といった技術の併用・応用によりすべての象限を網羅しうるものであったことがわかるのである。

「洗い」は、経年により変化する建築の美と、木肌の最適な状態を、長年の経験と技術、養われた美意識で実現していく、歴史ある高度な専門技術である。そして「洗い」をはじめとする木肌処理技術は、清潔・調和・美観を意図して実施される、建築の経年美を管理するための文化的営みでもあったといえるだろう。そこには、物理的な「オーセンティシティ」を重視する文化財建造物修理で見過ごされてきた「建築の営み」と「経年に対する美意識」という真実性が存在しているのではないかと考えている。

近年の「洗い」業界の動向

最後に、近年の「洗い」と文化財建造物をめぐる動向について軽く触れさせて頂きたい。現代の文化財指定建造物の修理工事において、「洗い」や「木肌削り出し」はどちらかといえば避けられる傾向にある。これらの施工によって、建立時の仕上げ技法や過去の修理痕・塗装痕を取り除いてしまう危惧があるからだ。また薬品による木肌の荒れを懸念する見方もあるだろう。実際、筆者が研究を始めた2010年頃に洗い職人への聞き取り調査を行っていた範囲では、文化財の洗いを行った経験のある職人はごく僅かで、あっても水洗いのみや、水を使わない乾式の洗いを指示されているような状況であった。

しかし最近になり、当時聞き取りをさせて頂いた大阪の若い洗い職人のひとり田中一氏に改めて話を伺うと、文化財建造物での灰汁洗いの施工実績も増えているとのことで、そのリストを拝見する機会を得た。ここではその詳細を示すことはできないが、RC・石造建築などの近代建築の外装洗いなどもありながら、東京や大阪における重要文化財や登録有形文化財木造建築の灰汁洗いも行われていた。

また、一人親方や地域密着の小規模企業が多い業界で、田中氏は大阪の洗工店で修業後に20代で会社を設立し、現在は東京と福岡にも支店を設けている。若者離れや職人の後継者不足が深刻な業界で、若い職人を雇い、その育成に励んでいる。さらには、ベテランの一人親方の職人も協力業者として現場に応じて採用し、経験と技術力に応じた報酬を確保しつつ、技術継承とネットワーク作りも進めているという。事業内容は伝統的な木造建築の「洗い」を主軸としながら、石材美装やタイル外装工事、ガラスクリーニングに加え、アート作品のメンテナンスなども行うことで事業規模の拡大に成功している。特にアートメンテナンスは、繊細な手仕事を必要とする木造建築の「洗い」技術の経験が役立つという。これまでの調査では、このようなビルメンテナンスとの競合が職人の減少に直結している印象だったのだが、田中氏は逆に伝統的木造建築の「洗い」を主力事業として残したまま、石材やビルメンテナンスの技術を取り込み共存することで、伝統的「洗い」の継承に繋げている。これは今まで筆者が調査してきた範囲では無かった、業界の新たな展開として注目できよう。

筆者が「洗い」の調査を始めた頃は、消え去りつつある技術の記録だけでも残すことができればという一心で、高齢化する洗い職人たちに会い、話を聞いてきた。しかし今、京都で名人として名高かった野口米次郎氏の跡を継ぐ品川修章氏や、ここで触れた田中一氏など、尊敬すべき頼もしい職人たちが現代に洗いの仕事を継承し、「洗い」を通した建築の経年美と、その文化的営みを、今に残し伝えるために奮闘していることを、この場で記して筆を置きたい。