【関連記事】ICORP(文化遺産防災国際委員会)の活動について

【関連記事】ICORP(文化遺産防災国際委員会)の活動について

Activity of ICORP, International Committee On Risk Preparedness

益田 兼房 Kanefusa MASUDA

1. 委員会の名称と国際条約上のミッション

ICOMOS国際学術委員会ICORP(International Committee On Risk Preparedness)は、1990年代初めまでにパリ・ICOMOS事務局課長のオランダ人ニスペン氏らが中心となって設立され、ISCとなる以前からの古い組織と聞く。洪水災害等への都市計画的な備えを重視する、オランダ人らしい名称であり、その後に後述の国連防災会議でのテーマ変遷に合わせての名称変更も検討された時もあるが、既にICORPの名が広くUNESCO等の関係機関に周知されていたことから、名称の継承が決まった経過がある。世界遺産条約の学術評価支援を担当するICOMOSの一員として、その災害危険性等の評価を担当している。

UNESCO条約で最初の1954年ハーグ条約(武力紛争時の文化遺産保護条約)では、90年代の欧州コソボ紛争でUNESCO-NGOsによる総合的な文化遺産保護体制が必要となり、同条約第2議定書によりICOM(国際博物館協会)・IFLA(国際図書館連盟)・ICOMOS(国際記念物遺跡会議)等がまとまったBlue Shield International(BS:青い盾、現会長・事務局:英国ニューカッスル大学ピーター・ストーン教授)が組織され、各国でのBS国内委員会設立が要請されている。ICORPは、ICOMOS内でこのBS活動を担うことが規定されており、自然災害だけでなく人為的災害への対応も担当している。このあたりは、UNESCO文化遺産部専門員(現カイロ支局企画専門員)高橋暁氏の著書『世界遺産を平和の砦に ー武力紛争から文化を守るハーグ条約ー』(2010年・すずさわ書店)に詳しい。

2. 国際的活動の概要と事例

ICORPの、世界各地に広がる大学等に所属する専門家による情報交換は、毎週のようにインターネットメールで発受信され、歴史的建造物等の火災・洪水・地震・戦争等さまざまな危機状況が共有され、調査や支援の必要性等が検討されている。例えば、2015年のネパール世界遺産カトマンズ渓谷での大地震では世界各地からの支援を受け、発生後1年目に現地での国際専門家会議が開催され、その報告書が刊行されている。また、同年に南太平洋バヌアツでは、激甚ハリケーンによる被害が大きく、当時UNESCO太平洋事務所所属であった高橋暁専門官の指揮下で、災害復旧需要調査PDNA(Post Disaster Needs Assessment)が実施された。豪日のICORP専門家にすぐ派遣要請がなされ、益田を含め現地調査を行い、政府首相に必要経費を算出して報告し、国連等国際機関からの途上国支援金受領手続きに協力した。

しかし、専門家としての国際的学術調査の成果としては、ローマのイクロム(国際文化財保存修復研究センター ICCROM)の活動が重要である。ICCROMでは、文化遺産防災の調査研究を早くから重視しており、中米グアテマラの世界遺産アンティグアの1976年大地震被害調査報告を、“Between Two Earthquakes -Cultural Property in Seismic Zones”1987, Bernard Feilden(図1)として刊行している。常に大地震発生の危機にある環太平洋「地震帯」での、継続的被災への備えを、スペイン系煉瓦組積造建築文化圏として論じた早い例といえよう。世界遺産の学術評価でもICCROMは専門的役割を果たしており、 “Risk Preparedness: A Management Manual for World Cultural Heritage ” 1998 Herb Stovel(図2 日本語訳『建築・都市遺産の防災指針:世界文化遺産のためのマネジメント・マニュアル』2008下間久美子訳、Archivアルヒーフ)はその最初で、以後はこれを基礎に種々の実際的指針が出されている。

ハーグ条約でのブルーシールド関連の活動としては、2022年以来のウクライナへのロシア侵攻を非難する国連総会決議を経て、UNESCOの文化的資産や宗教・教育施設等の保護要請が出され、それに応じて国際組織ICOMOS会長・ICOM会長らのメッセージが発出された。しかし、現地周辺地域ではそれ以前に、隣接のポーランド・バルト三国らのそれらの国内各種委員会の委員同士が、緊急に連携を取って人的物的支援を始めていた。またBSIからは、ウクライナ国内での博物館や世界遺産でのロシア側専門家スパイによる破壊・盗難活動への警戒を高めるよう、警告が発せられた。

日本でのハーグ条約批准は、2007年に平山郁夫UNESCO総長文化遺産特別顧問の強力な助言でやっと実現したが、BS国内委員会については事務局設置を引き受ける組織が決められず、未だ設立に至っていない。

一方、隣国の韓国は、北朝鮮が日本海へミサイル発射実験に成功したのを好機に、国立博物館長が機敏に政府内での合意形成を行い、BS国内委員会を東アジア太平洋地域で最初に設立し、BSI理事会ではこの地域の代表として振る舞っている。中国は、NGO非政府国際組織自体の設立が国内で禁じられているようで、中央政府内組織内にこれに対応する機能があると見られるが、アフガン内戦・ウクライナ戦争・ミャンマー内戦・スーダン内戦などでも、一帯一路外交下での国際的存在感は示されていない。

3. 日本としての国際的な防災政策的貢献:国連防災会議

地震災害大国日本としての政府の国際的貢献は、すでに国交省が中心となって三回主催した国連防災会議での国際規範形成と政府レベルでの防災政策基準設定が挙げられる。UNESCO文化遺産部は、初回の1992年横浜会議には当時の野口英雄専門官を派遣したが、国内で文化遺産を所管する文化庁は対応できておらず、野口博士から事後報告を文化庁建造物課の防災担当者(益田)が受け、情報不足を反省するに留まった。

1995年阪神大震災を受け、2005年開催の神戸での第二回国連防災会議・文化遺産分科会は、UNESCOとの契約により立命館大学歴史都市防災センターが事務局(大学で経費負担、担当・益田)となって、海外専門家を招請して文化遺産部会としての神戸宣言を採択した。文化庁からは建造物課の防災担当調査官が参加している。

次いで、2011年東日本大震災を受けての2015年開催の第三回国連防災会議・文化遺産分科会は、独法国立文化財機構(東京国立博物館内 事務局担当・益田)が開催して、事前に東京会場で学術報告と宣言文採択会議を開催して、本番の仙台での全体会議(2030年までの国連国際政策目標である「仙台枠組」を採択)でUNESCO事務総長参加のもとに正式採択する形式を採った。神戸会議でのUNESCO・ICCROM・ICORP・BSIに加え、新たにICOMが参加し、海外の様々な博物館防災・世界遺産防災・無形遺産防災等の専門家も参加し、多様な報告を行った。この会議の全体報告書『文化遺産と災害に強い地域社会』は、A4版241頁の日本語版・英語版が機構から出版配布されたが、全て下間久美子氏(文化庁文化財調査官、当時)が、短時間での執筆編集作業をご担当していただき、感謝に堪えない。

4. ユネスコチェア・プロフェッサー国際研修の貢献

日本の文化遺産防災分野での国際支援貢献では、2005年神戸宣言を踏まえて、翌2006年開始の立命館大学歴史都市防災研究センター(阪神大震災を受けて2004年設置、初代センター長:土岐憲三教授)での国際文化遺産防災ユネスコチェア・プロフェッサー(UNESCO Chair Professor、初代UNESCO契約者:益田)・国際専門家研修が挙げられよう。初期にはアジア等の途上国政府等の防災と文化遺産の両方の専門家をペアで10名程度招聘し、日本の災害現場や防災施設等を見学し、UNESCO/ICCROM/ICORP専門家講師等の講義・指導の下に、3〜4週間程度で各自の国の世界遺産等での発災想定シナリオ・減災計画案等の作成と報告発表を行い、コース修了認定書を交付していた。20年を経た現在は欧州など先進国の自費参加者も増え、国際評価が一段と高まっている。プロフェッサー担当は初代の後、 Rohit Jigyasu教授(現ICCROM教授)、大窪健之教授、金度源准教授、向井純子講師が、順次継承され現在に至っている。

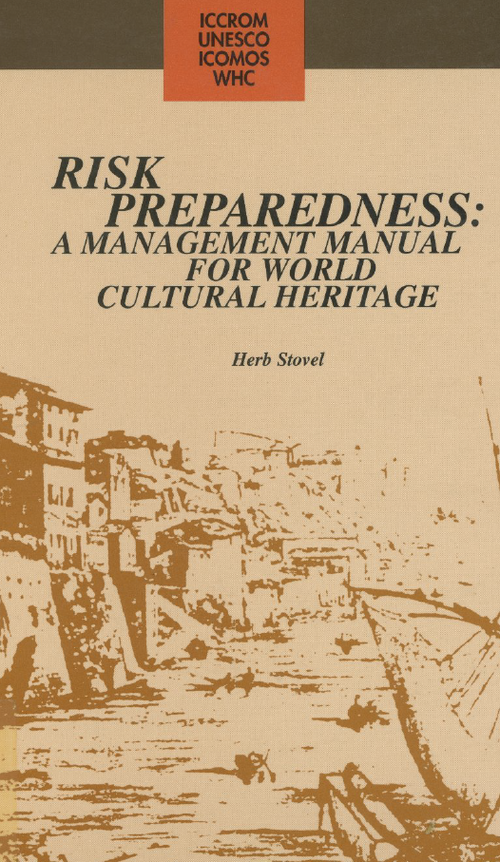

この国際研修に関連しての調査研究貢献は多いが、ひとつ事例を挙げるとすれば、UNESCO世界遺産センター提供の世界遺産GPSデータと、米国のUSGSが公表する地震源GPSデータ(結果として地震プレート境界を表示)を、世界地図上で同時表示した「世界遺産地震帯地球地図2008」(図3)と、その遺産・震源地距離データに基づく地域別危険度分布表が、挙げられよう。日本列島は、4枚のプレートがせめぎ合い形成された世界有数の危険地域であるが、組積造世界遺産が集中する欧州は地盤が安定し、世界遺産の3/4が集中していることが、一目でわかりやすい。

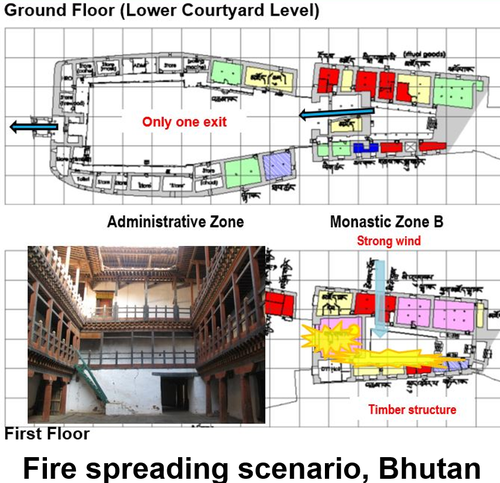

国際研修で優秀賞を獲得した成果の一例として、2010年参加のブータン政府文化遺産課専門官向井純子氏の城郭寺院建築ゾンの火災シナリオ(図4)と防火計画がある。計画作成・研修終了で帰国されて間もなく、ほぼ想定通りの火災が発生して国宝級のゾンが全焼しており、副賞として火災報知器・漏電警報器・消火栓設備等の具体的な設置計画作成支援金が出せなかったことが今も悔やまれる。

国際研修の別の成果としては、地震帯でのアドベ積み構造文化遺産の復旧保存手法に関して、石造建築の欧州諸国の基準強制は控え、地域ごとの固有の構造に応じて適用すべき、との趣旨の「文化遺産保存リマ宣言2010」(図5表紙)の採択がある。ペルーイコモス・日本イコモス・ICORPらが共催の国際専門家会議のこの成果は、会議記録DVDを含む英語西語の報告書(執筆編集:オルガ恵子メンドーザ島田博士・2010受講者)をパリのICOMOS事務局に送付したところ、直ちに採択されてそのHPに掲載され、国際基準形成に貢献できた。

5. 可燃性建築文化遺産の災害再建の真実性の課題

こうした地球上各地の地震帯や異なる気候植物帯に応じての、多様な建築材料・構法での文化遺産ごとに、世界遺産等の災害後再建での真実性評価が、従来の欧州石造建築保存基準を超えて問われる事態は、ICORPの範囲を超えてICOMOS全体の課題となっている。その事例を以下、数例掲げたい。

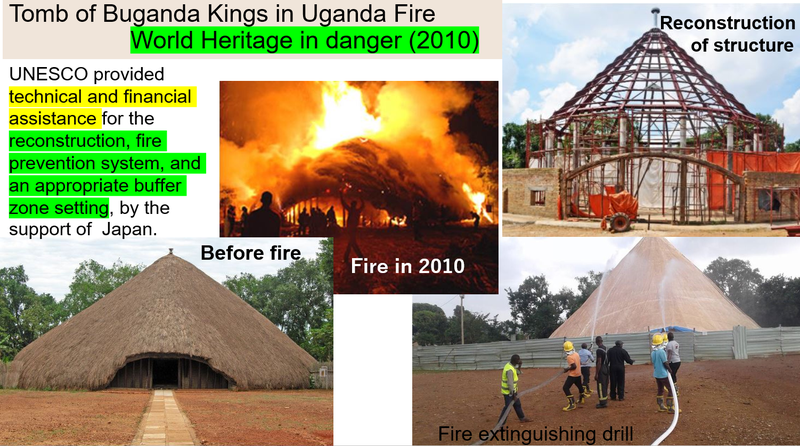

アフリカ・ウガンダの世界遺産「ブガンダ国王の墓」は、直径40m級の巨大な茅葺きドームであるが、部族間抗争などを背景に放火され、2010年に全焼した(図6)。日本政府は、国内に多数の重要文化財茅葺き民家の保存修理・防災設備設置の経験があることから、UNESCO世界遺産委員会でその危機遺産登録(登録解除しない趣旨)を条件に、修復・防災施設技術・工事費支援を申し出て承認された。文化庁では、(公財)文化財建造物保存技術協会で長年の茅葺き民家修理の経験が豊かな日塔和彦氏(建造物修理主任技術者認定)を現地に派遣して、現地の茅材の収穫保管や伝統工法での葺上工事、防災設備建設と消火訓練などを行い、記録担当の英国人建築家が報告書作成をして、世界遺産委員会で日本の遺産修復協力の成果が承認され、危機遺産が登録解除された。ここでは、屋根材の茅や垂木や柱などが可燃性材料で、定期的に葺き替えることで無形の修復技術を地域社会で継承する建築遺産では、材料の真実性が問われていないことが、注目される。

6. 世界遺産での史跡・名勝・建造物の真実性:首里城と識名園での火災再建

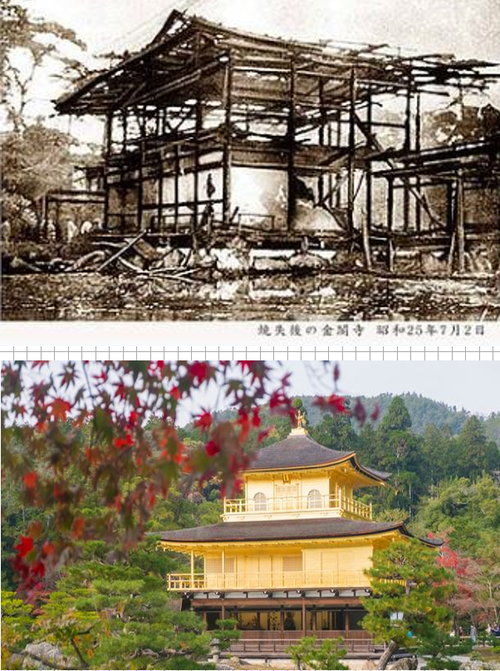

翻って、日本国内の事例を見ると、1950年の放火全焼で国宝指定解除されたが名勝分野の国庫補助金で復原再建され、1994年に世界遺産登録された事例に、京都の世界遺産「古都京都の文化財」の17社寺城を構成する鹿苑寺金閣(図7)がある。建造物文化財では、火災で材料の真実性喪失で価値が失われるのに対して、名勝庭園では毎年植物が落葉生長する変化を前提にしており、材料の真実性は問われず、意匠景観の真実性が重視されている。

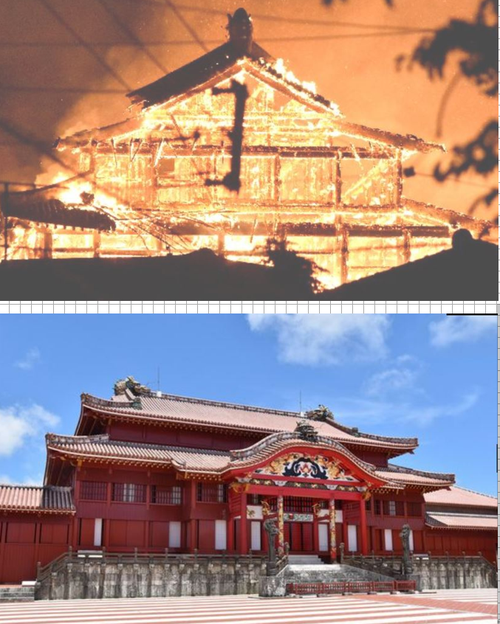

一方で、2019年には公開活用イベントでの電気配線から出火全焼した、沖縄県の世界遺産「琉球王国のグスク及び関連遺産群」の首里城正殿(図8)の場合、その国営公園事業での復元再建での真実性評価は複雑である。正殿は琉球国が中国との朝貢貿易体制下で、中国皇帝による新琉球国王を承認する儀式空間として、王国の最も重要な宮殿建築であった。15世紀創建以来、数回の焼失再建を同一意匠規模で繰り返してきたが、戦前の古社寺保存法時代末期に国宝指定され、1928年国宝保存法制定期に解体修理・記録作成がされた。しかし、首里城地下壕に日本陸軍基地が建設されたこともあって、1945年の米軍艦砲射撃等で一帯が破壊全焼し、国宝建造物指定は解除された。これらの過去の記録に基づき、1975年本土復帰後に文化庁は発掘調査で正殿礎石等を確認後に史跡指定を行い、また国交省の国営公園指定を受けて、文化庁建造物課の専門家を含む学術委員会の指揮下に、戦前の国宝時代の姿で新築再建された状態で、2000年に世界遺産登録が実現した。

世界遺産の一部である名勝識名園は、木造御殿などが戦災焼失したが本土復帰後に文化庁補助金で再建され、意匠上の真実性が認められ、内外でホンモノとされている。しかし、首里城正殿は地下の遺跡遺構が史跡の構成要素なだけで、日本国内での評価は地上の正殿はレプリカとして史跡に含まれず、世界遺産ではないとされる。一方で、国際イコモス評価書では正殿は位置の真実性が発掘で確認されたとされ、UNESCO側では正殿は世界遺産と見ていた節がある。その2019年の全焼と現在進行中の再建復元事業は、国際的にはブガンダ王墓と同様に、世界遺産価値の継承が承認されている可能性が高い、と見られる。日本国内の異なる不動産文化遺産分野間での価値の真実性に関する、国際的観点からの分析検討が急がれよう。

7. 地震多発火災での焼失危険性:京都御所の檜皮葺屋根建築群の課題

上記の検討とも関連して、火災再建の真実性議論が急がれるのが、戦災を受けずに木造密集地域が多い世界遺産「古都京都の文化財」と、その今後の追加候補遺産の防災対策である。京都市の防災マップでは大きな活断層での直下地震時の震度分布図が掲示されており、阪神大震災の経験からすると、同時多発火災が西陣地域などで百件以上発生するという、京都大学防災研究所によるシミュレーション(図9左)がある。なかでも一旦屋根の表面に着火すると消火が困難な、紫宸殿・清涼殿・小御所など檜皮葺き屋根建築群(図9右)が20棟以上も集中する京都御所は、世界遺産の追加候補の筆頭的位置にあり、その防火対策として、明治末期に設置され今は老朽化で失われた「御所水道」復元事業が期待されている。1953年8月に、鴨川花火大会の落下傘花火が風に乗って多数御所に届き、紫宸殿の東北に隣接する小御所の檜皮屋根が全焼する事件が起きている。紫宸殿等への延焼防止は、当時は未だ廃止されていなかった御所水道の、高圧放水銃でかろうじて食い止められた。しかし現状は無防備な状況にあり、首里城正殿火災が消火用水不足で拡大した経験からは、御所水道の早急な復活が望まれる。2019年パリ・ノートルダム火災では、やはり木造小屋組内部での火災確認と消火活動が遅れ、12世紀の見事な小屋組に替わり現代の貧相な新築木造小屋組となったような事態は、日本は繰り返すべきではない。

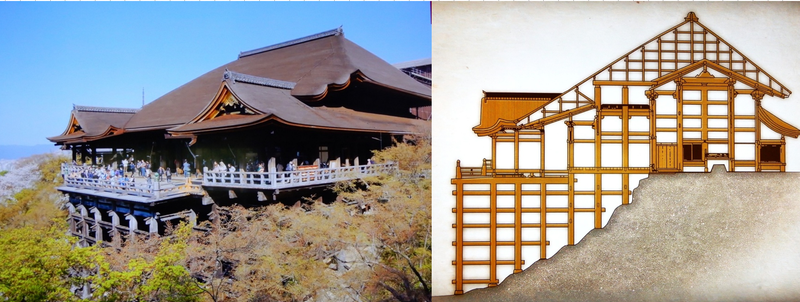

国宝清水寺本堂(図10)も檜皮葺き屋根の世界遺産であるが、屋根表面を水膜で覆うドレンチャー設備があり、小屋組内部に火が拡大する場合には遠隔カメラ等で確認して、小屋組内部での消火栓放水が可能なキャットウォーク等の防災設備が設置済みである。明治時代の御所水道にはなかった、安全な小屋組内部の消火設備等が、御所の檜皮葺き屋根建築群にも設置されることが期待されよう。さらに、都名所図会で描かれた清水寺等の檜皮葺き屋根建築群が、早期に名勝指定されるよう、分野を超えた調査研究の進展を期待したい。

(ISC-ICORP日本代表)