令和6年(2024)能登半島地震及び奥能登豪雨で被災した文化財のいま

令和6年(2024)能登半島地震及び奥能登豪雨で被災した文化財のいま

Cultural Heritage Today: The Impact of the 2024 Noto Peninsula Earthquake and Torrential Rain in Okunoto

横内 基 Hajime YOKOUCHI

令和6年(2024)1月の能登半島地震とその後9月の奥能登豪雨による文化財の被害の様子や復旧への課題などは、本誌2024年春号と冬号で報告してきた。本号では、地震発生から1年半が経過した被災文化財の現在の状況を報告する。ここで、昨年の災害により動産・不動産を問わず未指定を含む多くの文化財が被災しているが、本稿で紹介するのは筆者が調べてきたものに限られることをご容赦いただきたい。

<重要文化財(建造物)>

上時国家住宅(写真1)は、2023年12月の大雪で倒木被害があった後、2024年元日の大震災で主屋が倒壊し、9月の豪雨では土砂災害に見舞われた。詳しくは、本誌2024年冬号をご覧いただきたい。所有者の時国氏は、度重なる被災に加えて、想像を遥かに超える修理費用と工期、さらに修理後の活用の課題などから修理を決断できずにいたが、2026年度から約13年に及ぶ工事にとりかかることになった。それに向けて、今年度から養生、土砂除去、通路確保、部材保管棟設置、下敷きになっている古文書、展示品、蔵内什器等の救出及び保管などを事前着工する。復旧工事費の補助は、従来の国85%・県3.75%・市3.75%から、国90%・県4.0%・市4.0%となり、個人負担の2%の2/3を復興基金から補助されるため、最終的な自己負担は0.66%にまで抑えることができた。しかしながら、それでも所有者の負担は現時点で3000万円にものぼり、今後の設計変更や建設コストの高騰等による費用拡大、活用のための整備費用の確保などを考えると、改めて文化財民家を個人が所有し、維持していくことが厳しい現実にあることがわかる。また、再度の土砂災害(写真2)への不安も抱え、時国氏は艱難辛苦の思いでおられる。

その他にも、總持寺祖院(写真3)は2007年の能登半島地震で多くの伽藍が被災し、その復旧工事が完了した3年後に、2024年能登半島地震で前回を上回る30を越える建造物に甚大な被害が生じた。被災後の2024年12月、16棟の建造物が国の重要文化財に指定されたことを誇りに思い、励みにして、復旧に向けて動き出している。復旧にあたっては總持寺祖院復興本部統監をはじめとして、輪島市教育長、建築史・建築構造・建造物修理・文献歴史・地盤工学の学識者ら計11名で構成された「大本山総持寺祖院震災復興本部修理専門委員会」が立ち上げられ、2025年3月12日に第1回の委員会が開催された。倒壊した旧角海家住宅(写真4)についても昨年度までに養生が行われ、約10年にわたる復旧工事に向けて準備が進められている。時国家住宅(写真5)は、2005年までに実施した半解体修理で耐震対策を行っていたことが奏功してか地震による倒壊被害を逃れたものの、9月の豪雨で庭園や主屋に大量の土砂が流入するなどの甚大な被害を受けていた。筆者が現地を訪ねた時には重機が入り、敷地内にたまった土砂の撤去が始まった様子を屋敷の外から見ることができた。

被害が甚大だったものについては上記のように復旧に向けて本格的に動き始め、その他のものは概ね事業化できており、災害復旧事業が終わっているものもある。

<国登録有形文化財(建造物)>

2025年3月までに輪島験潮場(石川県輪島市)や旧酢屋呉服店土蔵(新潟県上越市)が残念ながら抹消された。石川県七尾市の一本杉通り周辺には国登録有形文化財(建造物)が点在する。春木屋洋品店は2007年能登半島地震で全壊被害を受け、その後、復旧されたものの、2024年の地震で1階部分が崩壊し再建を断念して解体された(写真6)。しかし、七尾市内のその他の登録有形文化財は復旧の予定で、高澤ろうそく店(写真7)、鳥居醤油店(写真8)、夛田家住宅(旧上野啓文堂)(写真9)、小山屋醤油店(写真10)の復旧については、ワールド・モニュメント財団(WMF)から20万ドルの支援を受けることが2025年5月に発表され、復興基金や石川県なりわい再建支援補助金なども活用しながら修理が進められている。一本杉通りでは、登録文化財の修理だけでなく、地域社会一体となり、一本杉通りの歴史的景観の復旧とその持続的保存の基盤整備を目指している。地震による建物や道路などに大きな被害を受けている中でも、2024年2月以降、復興マルシェを毎月開催するなど、再建に向けて歩みを進め、2025年3月には「一本杉通りの復興方針」を一本杉通り振興会がステークホルダーと協働して策定した。地震で倒壊して再建が困難な歴史的建造物を除去した跡地には、空き地暫定利用計画の一環で「出会いの一本杉ガーデン」が2025年4月30日にオープンしていた(写真11、12)。歴史的建造物が多い市街地における創造的復興への取り組みとして注目される。

一方で、七尾市に隣接する富山県氷見市や近傍の高岡市などでも震度5強の揺れに見舞われ、海岸付近では液状化等による地盤変状が深刻な地域がある。港町として栄え歴史的建造物が残る高岡市伏木もそのようなエリアの一つである。しかし、富山県では石川県のように復興基金が設立されてなく、被災文化財に対する修理の補助も無い。歴史的風致維持向上計画の歴史的風致形成建造物に位置づけて補助事業を実施したり、中小企業庁によるなりわい補助金等を充てる方法も考えられるが、不均等な地盤変状による建物の傾斜や傾倒、不陸などの被害が大きい被災建造物の修理は負担が大きく、国登録有形文化財の高岡商工会議所伏木支所(写真13)と谷村家住宅主屋(写真14)は公費解体により除却されることとなった。また、棚田家住宅(写真15~18)についても、地盤変状により建物内部の不同沈下と傾斜が大きく、所有者は公費解体に申込みながらも、残せる手立てを模索している。氷見市にあるみなとがわ倉庫は規模の大きい土蔵造りの倉庫であるが、土壁の亀裂や崩落などの被害が大きく、特に支援が乏しい地域での土蔵の復旧なども課題として浮き彫りになっている。

<重要伝統的建造物群保存地区(輪島市黒島地区)>

黒島地区の被害状況や取り組みは本誌2024年冬号で西川英佑先生(関西大学)から報告されている。その後、黒島みらい会議や大学の建築構造研究者チームなどによる修理に向けた支援が輪島市と連携して継続的に行われている。倒壊した家屋の除却や比較的軽微な修理が進み、伝統的建造物(特定物件)についても準備が整ったものから災害復旧事業が進められている(写真19)。

地区内の若宮八幡神社は、地震により社殿の一部倒壊や傾倒(写真20)、鳥居の移動(写真21)、石造物の倒壊などの被害が出ている。その復旧・保存については、黒島若宮八幡宮再建委員会が推進母体となり、先の七尾市一本杉通り周辺の登録有形文化財と同様にWMFから20万ドルの支援がなされることが2025年5月に発表され、2029年の完了を目指して修理が進められようとしている。

このように着実に復旧の歩みを進めているものの、修理を待つ被災建造物の傷みは着実に進んでおり、損傷部分の養生が不十分な土蔵などでは、風雨に曝された土壁の崩落が進行する状況なども見られる。二次災害の発生や更なる修理事業の遅滞を生まないように、応急対策の強化を要すると同時に、費用のかかる土蔵の修理を断念して除却されることが無いように修理の方針を定めることが必要だろう。

地区の北側は2007年の震災で解体されて空き地となった場所が点在していたが、今回の災害で解体されて空き地がさらに拡大している。このような部分を今後どのように修景していくのか、また近年になって黒島の町並みに愛着を持ち移住や活用に関心を示す人々が増えてきていたと聞くが、そうした人々を増やし定住や活用してもらえるような魅力的な町並み整備をどのように進めるかなど、時間をかけて慎重に議論や判断することも必要であり、復旧を急ぐあまりに町並みの秩序が乱れることは避けなければならない。黒島伝建地区の一刻も早い復興を誰もが望んでいるが、町並み整備を永続的に進めるうえで未来ビジョンを定めて、必要なところには適切に時間をかけることも必要と考える。そのためにも、修理を待つ被災建造物の応急対策の再点検と修整が大切である。

<重要文化的景観(輪島市大沢・上大沢の間垣集落景観)>

NHKの連続ドラマ小説「まれ」のロケ地としても注目され、「大沢・上大沢の間垣集落景観」として重要文化的景観に選定されている大沢・上大沢の両集落(写真22、23)は、上時国家などがある輪島市町野町周辺と同様に奥能登豪雨による土砂災害で地域の広範に爪痕を残した。地震後に仮復旧した道路が豪雨により再度土砂で塞がれ、車両によるアクセスが遮断されていたが、2025年6月初旬の調査で現地を訪れることができた。

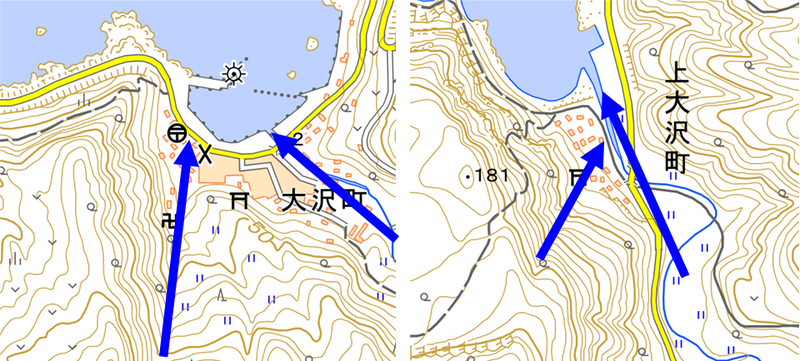

どちらの集落も地震による家屋の被害はあったが門前町の中心部や黒島伝建地区ほどではなく、間垣と家屋の景観を大きく損なうことは無かった。しかし、地盤の隆起によって港が使用不能となり、インフラも断絶して生活基盤を失い、ほぼ全ての住民が仮設住宅で暮らしながら集落での生活再建を模索していた。集落の復興に向けて生活インフラの仮復旧が地道に進められる最中に豪雨災害は起こった。谷川や裏山からの土砂と濁流が集落を襲った。大沢集落では海岸沿いの間垣や家屋の流出や除去がほとんど無いので、海側の高台から集落を見下ろすと被害の大きさに気付き難い(写真24)。しかし、霊高寺から駐在所に向かって土砂被害が酷く、図1のような谷地を這う様に大量の土砂が流出した(写真25)。

また、大沢集落よりも谷筋の限られた平場に形成された上大沢集落は、土砂による流出や解体工事によって今は集落の面影を失うほど間垣と家屋を失っている(写真26)。Googleで昨年9月に水害前の両集落を撮影しており、ストリートビューでそれを見ることができる。豪雨災害直前の集落の様子であるが、それと見比べると現在の様子との違いを理解いただけるだろう。

訪ねた時には大沢集落で業者による損壊家屋の解体や土砂の除去作業が行われる傍で、電気の復旧開通の立会いのため集落外の仮設住宅で暮らしている多くの住民が戻ってきていた。小型船が航行できるように仮復旧した港で会話する住民の方々も見かけることができた(写真27)。生活基盤の完全復旧まで時間を要するが、ようやく文化的な部分について復旧の話しが出来るようになったような状況である。生活と文化の復旧・復興には長い時間と困難が予想される中で、継続的な支援が必要である。

<名勝(白米の千枚田)>

白米の千枚田(写真28)は1004枚の水田が連なる棚田で、2024年能登半島地震で地割れなどの大きな被害を受けた。復旧を進めていたなかで奥能登豪雨により修復済みの箇所も再び崩れるなど被害を拡げた(写真29)。豪雨による農業用水への被害も甚大で、千枚田に水を注ぐ谷川用水の元となる頭首工(川をせき止めて農業用水を用水路に取り入れる施設)も流出した。そこから用水の仮復旧工事が進められ、今年の作付に間に合った。しかし、今年作付できたのは、1004枚のうちの250枚ほどだという。調査で訪問した際は、地元の方々が作付していない棚田の草刈りを行っていた(写真30)。作付できなくても、来訪者に千枚田の輪郭がわかってもらえるように手入れをされていた。草刈りがひと段落したら、被災した棚田の修復に着手し、来年は倍の作付を目指すという。棚田の維持に大変な苦労をされている中で、来訪者やボランティアが来てくれることが復旧への励みになると話されていたのが万感胸に迫った。

(国士舘大学理工学部建築学系)