能登半島地震における被災文化財への対応

能登半島地震における被災文化財への対応

Responding to Cultural Properties Damaged in the Noto Peninsula Earthquake

小谷 竜介 Ryusuke KODANI

はじめに ~地震の概要~

令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震は、マグニチュード7.6、最大震度7を記録した地震である。被害は石川県を中心に富山県、新潟県に集中しており、死者549人、負傷者1,393人、全壊住家6,483棟、半壊住家23,458棟を記録している(令和7年3月11日現在、内閣府発表)。最も被害の大きい、石川県では、被害住家は一部損壊まで含めると115,998棟となり、被害の中心である能登地方の人口を鑑みれば、被災地での被害の程度が想像される。実際に現地を歩くと、ほぼ全ての建物に被害が見られるような地域も多数あり、能登半島の先端部分、奥能登地域を中心に深刻な被害が発生していることが理解される。

能登地域、かつて能登国と呼ばれた一帯は、古代より歴史に登場し、大陸との関わりが指摘される古墳から、平安時代に遡る仏像といった古代以来の文化財が伝わってきている。こうした背景も含めて、歴史学、美術史、民俗学の宝庫といわれる豊かな文化を育んできた地域である。

この地域で発生した地震は、その多様な歴史的背景を明らかにする文化財にも深刻な被害を及ぼした。私たち文化財防災センターは、平時の減災への取り組みを強化するとともに、災害発生時に地元自治体や関係者の災害対応の取り組みを支援することを目的に設置された組織である。能登半島地震に対しても、さまざまな取り組みを行っている。本稿では、このうち、動産の文化財を対象とした令和6年能登半島地震被災文化財等救援事業(通称、文化財レスキュー事業)の取り組みについて報告するものである。

文化庁による能登半島地震への対応と事業の枠組

能登半島地震の発生を受け、文化庁は、文化財被害の情報確認に動いた。併せて、文化財防災センターとも情報共有をはかり対応を協議した。1月3日に開催した最初の協議以降、断続的に協議を進め、未指定文化財を対象とした文化財レスキュー事業、被災建造物復旧支援事業(通称、文化財ドクター派遣事業)を実施することとし、1月9日に開催した文化庁文化財災害対策委員会にて正式決定された。

文化庁による文化財レスキュー事業は、阪神・淡路大震災、東日本大震災以来3回目、文化財ドクター派遣事業は、東日本大震災、熊本地震以来3回目の実施となる。能登半島地震の対応において、文化庁は、この2つの事業を1つの委託事業として設計し、国立文化財機構に委託した。国立文化財機構では、本部文化財防災センターを事務局とし事業を実施することになった。

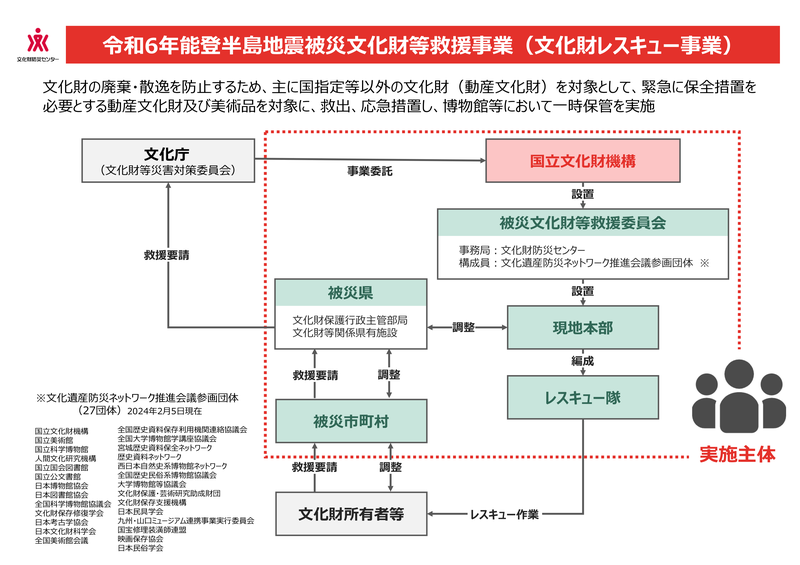

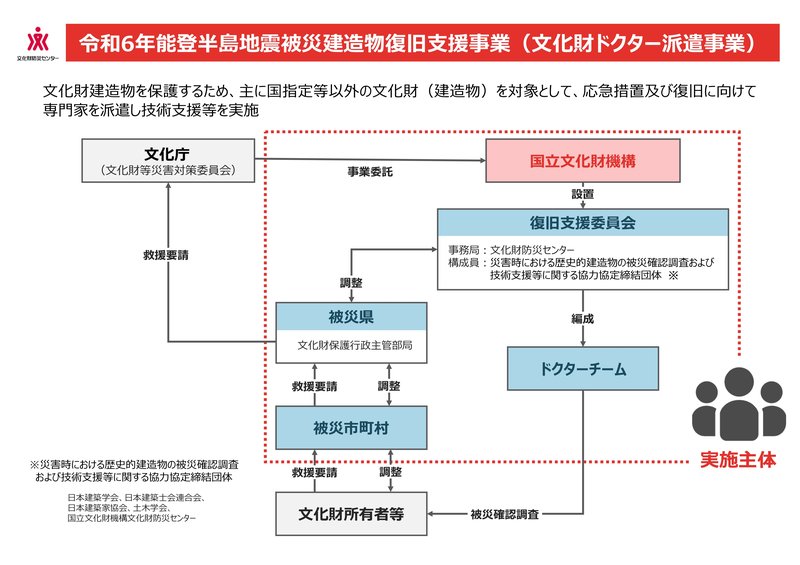

ここで、能登半島地震の被災文化財に関わる2つの事業の概要について説明しよう。図1、図2は両事業の事業枠組図である。事業の枠組はこれまで実施されてきた両事業を踏襲しつつ、被災県内の市町村も実施枠組に加えている点が大きな違いとなる。また、ともに事務局を文化財防災センターが務めたことも大きな点である。東日本大震災、熊本地震では、文化財レスキュー事業、文化財ドクター派遣事業は事務局が異なり、基本的に全く別の事業として実施してきた。今回の事業において、レスキュー事業において救出活動に加わるメンバーとドクター派遣事業において調査を行うメンバーが異なることから、現場に入っている人の感覚では、実感されるものではないが、建造物の調査と、内部の動産の救出がかなりの部分で一体的に行われている点が能登半島地震の対応の大きな特徴となっている。

文化財レスキュー事業の流れ

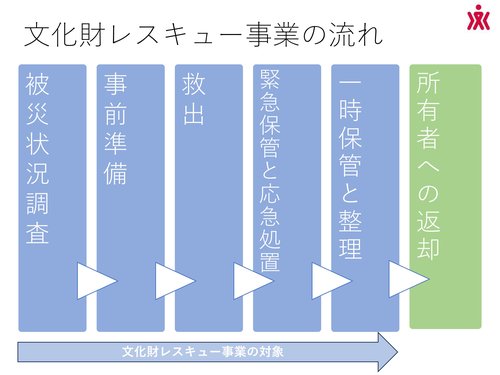

文化財レスキュー事業は、被災した動産文化財を安全な場所に避難し、それ以上悪くならないように応急処置を施し一時保管する事業と整理される。その具体的な流れは図3の通りである。救援活動の実施に当たっては所有者からの要請を受けて実施することが第一となる。要請は所有者が市町や県立博物館などに連絡してくる場合もあるし、市町担当者や博物館等の担当者から声がけすることもある。能登半島地震では、所有者の側から声を上げる例が多いのも一つの特徴であるように感じられる。

要請は最終的に石川県教育委員会文化財課が救援リストとして取りまとめ、現地本部と共有される。現地本部では、救援リストをもとに救援活動を立案する。救援活動では、寄せられた情報に基づいて作業量が見通せる案件についても、原則として事前調査を実施することとしている。調査では、建物の状態、対象のボリューム、所有者の意向の確認などを行う。対象文化財の量、形態、法量は救出活動時の資材計画などに重要になる。能登半島地震では、木造家屋や社寺の倒壊が大きな問題となったが、救出活動時にも、活動現場の安全確保は大きな問題となり、倒壊防止策を施す必要が生じた。被災建物に対する安全確保は、当初どのように取り組むべきか課題であったが、事業を進めるうちに、地元の工務店のなかで好意的に関わってもらえる業者が定まり、必要十分な対応がスムースに構築できるようになっていった。こうした業者、職人と関係を作ることは地震被害では大切であり、文化財レスキュー事業を進めていくうえで重要である。

必要最低限の養生を行ったうえで被災した文化財は保管場所に搬入される。現在の整理では、救出した文化財を最初に保管する場所を緊急保管場所と定義している。救出対象の汚染度、すなわちカビや虫といった生物被害への汚染や、塵埃の程度などを定め、応急処置の必要有無を判断する前の状態での保管場所ということになる。ここで救出資料の整理を行い、状態確認とリスト化を行ったうえで、返却までの中長期的な一時保管を行っていくことになる。

未指定文化財を対象とした救援活動

文化財レスキュー事業、そして文化財ドクター派遣事業は、事業対象として、国指定以外の動産の地方指定文化財、未指定文化財が対象となると定義されている。国指定文化財については、文化庁が、地方指定文化財は都道府県や市町村の文化財主管課が対応することが第一となっており、これらに対応できない文化財が本事業の対象となるということである。国指定文化財は文化庁が責任を持って対応できることから、対象から外れていることになる。

一方、「文化財」のレスキュー活動であることから、指定されている文化財が対象となるという誤解をいまだに聞かれるとともに、一定の文化財価値を有するものが対象であると捉えられている。もちろん、そうした側面があることは承知している。しかしながら、文化財レスキュー事業で行っている救援活動は、そうした既知の文化財、優品のみを対象としているわけではない。所有者が望むもの、地域が望むものは原則として対象にし、救出一時保管を行うこととしている。

救出活動の現場では、所有者が望む対象から、文化財的価値を判断しトリアージを行うほど余裕はない。こうしたこともあり、所有者が望む対象全てを救出の対象としている。同時に、現地で活動をしていると、所有者もどこまで選択されるのかということを気に掛けていることがわかる。望むもの全てが対象になることを伝えると、当初の数倍の量になることもしばしばあった。

歴史的な経緯をもった文化財は、たとえ文化財としての価値が文化財関連業界の中で小さくとも、所有者、そして伝えてきた地域にとっては価値を有するものと理解できる。それゆえ、ひとつでも多くのものを残すことが、その地域の文化的環境を豊かにすることができるものである。こうした理解の上で、外部から支援に入るわれわれは、所有者、地域の人が望むものは、原則として救出対象としているのである。この結果、所有者の想いを受け止めることをとおして、預かった文化財の返還、そしてその後の復興地域作りにおいて、その地域ならではの地域作りに役立てられることになると考えている。

おわりに ~復興を見据えた被災文化財の救援~

未指定文化財を対象とする文化財レスキュー事業は、指定を通して行政が私有財産に対して補助金が支出できるようにする文化財保護行政という点では、イレギュラーな活動である。一方で、指定、未指定を問わず、保護を行っていくという文化財保護法の精神に基づけば、災害時の文化財レスキュー事業は、法の精神に則った活動でもある。さらには、国民の財産として文化財を位置づける文化財保護法に加え、復興も視野に入れた取り組みは、文化財を通して地域作りに関わることも視野に入れる。平成31年に行われた文化財保護法の改正では、持続可能な地域社会の維持と文化財の関わりをもとに、文化財の保存と活用のためのマスタープラン作りとして文化財保存活用地域計画の策定が定められた。ここでは未指定文化財も含めた地域にある文化財を総体として保存活用していく計画の立案が求められている。この取り組みは、地域のどこにどのような文化財がどのような状態で存在しているかが把握できる、ということで災害前の段階における文化財の防災力を高める取り組みとみることができる。そして発災後には、改めて残された文化財の保存と活用に取り組むことにより、地域社会の復興に資するものになると考えている。こうした法改正の意図を体現すべく、文化財レスキュー事業、文化財ドクター派遣事業という能登半島地震での取り組みは、そうした復興のフェーズを意識した活動として実施されているのである。

まだ能登半島では復興の姿はあまり見えてきてはいない。それゆえ、文化財防災センターは復興過程、そして復興後まで関わり続けながら、能登の文化財を後世に伝えるお手伝いを続けていきたい。

(独立行政法人国立文化財機構文化財防災センター)