シリーズ「会員往来」(第10回)

シリーズ「会員往来」(第10回)

Correspondence

會谷 華 Hana AITANI

第10回の会員往来を担当する日本イコモス広報委員会の會谷華です。

私が文化財の保存・活用に興味を持ったのは学生時代です。山名善之先生の研究室に所属し、学部では長崎港のシェアード・ヘリテージについて、修士では建築家・坂倉準三の「戦争組立建築」について研究しました。

日本イコモスには、まだ学生会員が少なかった頃に入会しました。広報委員会に参加するきっかけとなったのは、2023年の日本イコモス研究会「被災文化財の修理と再建」に関連した、学生による矢野和之先生へのインタビュー企画です。普段なかなかお会いできない著名な先生から直接お話を伺えた経験は、今でも私の大切な財産です。現在、多くの学生会員が活動されていると伺い、イコモスが世代を超えた交流の場となっていくことを心から願っています。

社会人2年目の現在は、国土交通省四国地方整備局営繕部に所属し、官庁施設の営造(新築)・修繕業務に携わっています。営繕部の業務には歴史的建造物の復元も含まれており、例えば2019年に焼失した首里城の復元事業も、同じ営繕部(内閣府沖縄総合事務局営繕課)が担当しています。

現在は主に官庁施設の改修や新営を担当していますが、将来的には、学生時代からの関心である歴史的建造物の復元事業にも携わっていきたいと考えています。

さて、今回は修士論文のテーマでもあった、建築家・坂倉準三が手がけた「戦争組立建築」とその応用である「復興組立建築」についてご紹介します。

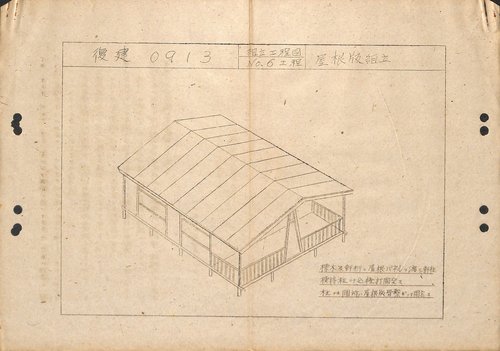

これは、第二次世界大戦中に坂倉準三が企画した建築手法です。A字型柱と名付けられた棟持柱とパネル化された壁をあらかじめ工場で生産し、現場で組み立てるというものです。これにより、熟練の職人が不足し、迅速な兵舎建設が求められた戦時下のニーズに応え、少人数かつ短時間での建設を可能にしました。これは、建築の工業化における先駆的な試みと言えます。

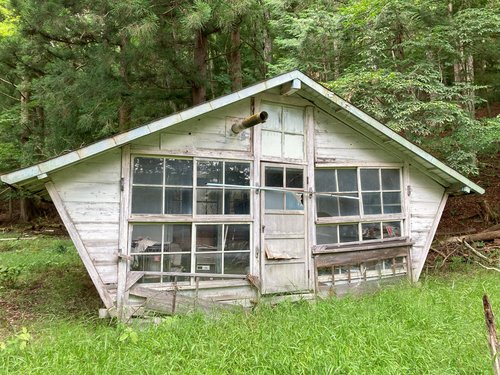

坂倉準三が設計した木造組立住宅である「旧加納家住宅主屋」(長野県軽井沢町)は、2022年に国の登録有形文化財に登録されました。この登録に向けた調査を行った後に、山名先生は坂倉準三の御息女である木田三保氏から「坂倉準三の作品と言われている建物を調べてほしい」という情報を得たことが、研究の大きな転機となりました。

山名先生がその「坂倉準三の作品」を訪れた際に組立建築の一種であるとの見立てと共に、戦争組立建築および復興組立建築に関する新資料があることがわかりました。

私の修士論文では、この新資料を手がかりに、「戦争組立建築」と「復興組立建築」が企画された背景を調査しました。

新資料からは、以下の点が明らかになりました。

企画主体:戦争組立建築は、内閣所管の「日本世界文化復興会」が主催となって企画されたこと。

国の関与:新資料は、国から坂倉建築事務所へ業務が発注されたことを示す「受注者側」の資料でした。そこで、国の関与を示す「発注者側」の資料を探し、国立公文書館などで調査を進めました。最終的に、防衛研究所にあった陸軍関係資料の中に、戦争組立建築に関する記述を発見しました[1]。この資料にある南方進行に関する記述は、新資料にあった日本世界文化復興会の関与した内容とほぼ一致しており、坂倉が国の戦略に関わっていた可能性が示唆されました。ご興味のある方は、ぜひ防衛研究所で関連資料を探してみてください。

日本世界文化復興会と坂倉準三:新資料によれば、日本世界文化復興会は、坂倉が設計を担当した「レオナルド・ダ・ヴィンチ展覧会」(1939(昭和14)年)の開催にあたって組織されたことも分かりました。この展覧会については、NHKに当時の様子を紹介する貴重な動画が残されています[2]。坂倉の代表作であるパリ万国博覧会日本館(1937(昭和12)年)と同時代の活動を知る上で、これまで映像資料が少なかった第二次世界大戦以前の坂倉の仕事を知る貴重な手がかりと言えるでしょう。こちらも、ご興味があればぜひご覧になってみてください。

「戦争組立建築」に関する研究は、現在も山名研究室の後輩たちによって続けられています。今後のさらなる発見に、私も大いに期待しています。

[1]「第7部 文化宣伝工作としての戦争組立建築の実施」宣伝戦根本方策大綱宣伝戦研究所の関与・実施せんとする要綱 昭和18 年12 月 高嶋少将史料、中央‐軍事行政情報‐87、防衛省防衛研究所

[2]https://www2.nhk.or.jp/archives/movies/?id=D0009180673_00000