国際学術委員会 水と遺産

国際学術委員会 水と遺産

ICOMOS-ISC Water & Heritage

岩淵 聡文 Akifumi IWABUCHI / 小山 佳枝 Kae OYAMA

国際学術委員会 水と遺産は、2021年に設立された比較的新しい国際学術委員会である。その初回の年次総会と関連学術シンポジウムが、2024年8月7-10日にインドのプネー市にあるバハラッティ・ビディアピート大学建築学部で開催された。インドイコモスの水遺産ワーキンググループが共催、日本イコモスからは岩淵専門委員が対面で出席した。

年次総会においては、同国際学術委員会の今後の活動方針が議論の中心となり、テーマとしては、水関連文化遺産の無形の側面、治水を含む水関連技術、水にまつわるジェンダー規範、都市部と先住民共同体の水に対する意識の相違などが主項目として挙げられた。気候変動あるいは災害の中での水という脈絡では、リビングアセットとしての水、あるいは水と経済との関連ついて、気候変動の中での生物多様性の喪失や汚染が、淡水の供給システム能力を破壊する圧力下にあるといういう認識から、こうしたシステムの基礎にある水関連の文化遺産は、人類の健康や文化、経済成長に強い影響をおよぼしてきた一方、現今では財政的なリスクも生じさせているという認識が共有された。

2023年にシドニーで開催されたイコモス総会において採択された目標の再確認も行われた。すなわち、持続可能な水資源管理を適切に実行するために、水関連の文化遺産の重要性について、学術的な調査にもとづく証拠を水資源管理者に提示していくこと、水に関連した持続可能な成長に対して本質的な貢献を行っている水関連の文化遺産の重要性を強調していくこと、国連の持続可能な開発目標を達成するためにも、水関連の文化遺産がいかに大切であるという方向を示すこと、水資源の専門家ならびに水関連の諸組織(ユネスコ政府間水文学計画の水博物館グローバルネットワークやイコモス国際水中文化遺産委員会など)との対話や協力を通じて、水関連の文化遺産の重要性を伝えていくこと、である。

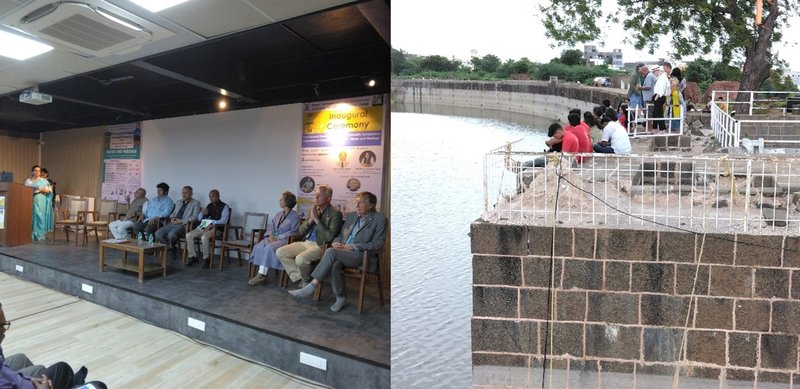

関連シンポジウムは、8月7日の開幕セレモニーにより幕が開けられた。対面と遠隔を組み合わせた発表は、水関連遺産の四概念、すなわち、気候変動の中における水、共同体の水利用や精神世界との結びつき、地元、地域、国、国際的な脈絡における水や水関連遺産の潜在性、水関連遺産についてのこれまで、そして将来へ向けての協働作業、を中心課題として進められた。約30本の口頭発表として、「泉の街『済南市』の文化景観ケーススタディ」、「芸術、教育、デジタルメディアを通じた若者の水へのかかわり」、「気候変動の下で文化と水資源管理セクターとを結びつけ、価値を共有するための水と遺産が有用であるということを示す経験的証拠」など、洞察に富んだそれが多くの参加者の注目を集めた。

総会とシンポジウムに並行して、ポスター発表も実施された。主として、インドの研究者によるもので、インドにある文化遺産の中における水の歴史的、文化的、建築学上の重要性の包括的な発表と題して、地元の河川などの水関連の文化遺産の詳細なマッピングや歴史史料の整理が公開、8月9日には、参加者による周辺の水関連施設の視察も行われた。年次総会終了後初の国際学術委員会 水と遺産のミッションとして、10月11〜13日に中国イコモス主催で重慶市において開催された水中文化遺産「白鶴梁」と「カイロのナイロメーター」世界遺産候補地国際シンポジウムにブラジルイコモスの国際学術委員会 水と遺産専門委員と岩淵が派遣されることになり、同学術委員会としての対面発表と意見交換が行われた。